ブログ/コラム

Blog/Column

建物・家づくり

新築住宅を明るくおしゃれな空間に!照明の種類と配置計画のポイント

家の照明は、私たちが暮らす生活空間に安らぎと快適さを与える重要な役割を持っています。

数ある照明器具の中からお部屋にぴったりなものを選ぶというのもなかなか難しいもの。

そこで、今回は空間をすてきに演出してくれる照明器具の種類や配置の仕方を詳しくご紹介していきたいと思います。

この記事であなたが理想とするお部屋づくりのお力になれれば嬉しく思います。

照明器具の種類と特徴

照明器具はたくさんの種類がメーカーから販売されています。

部屋にぴったりの照明器具を選ぶためにも、各照明器具の特徴や用途を押さえておきましょう。

ここでは、下記の室内で使われる代表的な照明をご紹介していきます。

- シーリングライト

- ペンダントライト

- ダウンライト

- スポットライト

- ブラケットライト

シーリングライト

シーリングライトは、天井に直接取り付けるタイプの照明です。

住宅に多く普及し、最も一般的な照明となっています。

金額は安価なものから高品質で高価な照明も揃えられています。

洋室の他に和室にも合う和風デザインのシーリングライトがあり、選択の幅が広い照明器具です。

シーリングライトは、部屋の畳数表示がされているので、部屋の広さに適した照明器具を選びやすい特徴があります。

ペンダントライト

ペンダントライトは、天井からワイヤーやコードなどで吊り下げたタイプの照明器具です。

主にダイニング(食卓)などに採用され、光を下方向に照らします。

照明器具を吊り下げる高さを調整することで明るさや照らし方を変えることができます。

ペンダントライトとは別にレール状の配線ダクトを取り付ければ、照明器具を横並びに複数設置することができます。

照らしたい範囲に合わせて2台設置したり、3台設置したりするなど光の演出の幅が広い照明器具です。

ダウンライト

ダウンライトは、天井に埋め込んで設置するタイプの照明です。

照明器具自体が天井からでっぱらないので、すっきりとした見た目の空間デザインを演出することができます。

シーリングライトのように一台で部屋を照らすのとは違い、ダウンライト一台の明るさは低いため複数設置する必要があります。

ダウンライトは光の陰影をつくる空間演出が特徴的です。

スポットライト

スポットライトは対象物を照らして強調させたいときに有効な照明器具です。

主に部分照明としてスポットライトは採用され、光の角度や向きを調節して照らし方を変えることができます。

レール状の配線ダクトを取り付ければ複数のスポットライトを設置することが可能で、空間演出の幅も広がります。

スタイリッシュに光を表現したい場合に効果を発揮してくれる照明器具です。

ブラケットライト

ブラケットは壁面に取り付けるタイプの照明です。

屋外用と室内用のブラケットライトがあり、デザインも豊富にあります。

天井面に取り付けしにくい階段や吹き抜けなどへの部分照明としてブラケットライトは採用されます。

リビングや寝室などアクセントとして使うこともできます。

照明器具の選び方と配置方法

照明器具は種類によって光の見せ方が違い、空間の演出の仕方が変わります。

光の当たり方など、照明器具の特性を知ってそれぞれの部屋にあった照明器具を選んでいきましょう。

では、下記にて照明器具別に選び方や配置方法をお伝えしていきます。

シーリングライト

シーリングライトは、部屋全体を均等に照らす照明器具です。シーリングライトを配置する方法は、部屋の広さにあった器具を選び、部屋の中央に器具を設置するのが一般的となっています。

ただし、一室に一灯の照明だけだと、単一の光のため単調でつまらないと感じる場合もあります。

空間の雰囲気を変えたいという場合は、シーリングライトを主照明として、空間を演出するために補助照明のダウンライトやブラケット、スタンドライトなどを組み合わせてみるといいでしょう。

【照明の組み合わせ方】

- シーリングライト+ダウンライト

- シーリングライト+ブラケット+スタンドライト

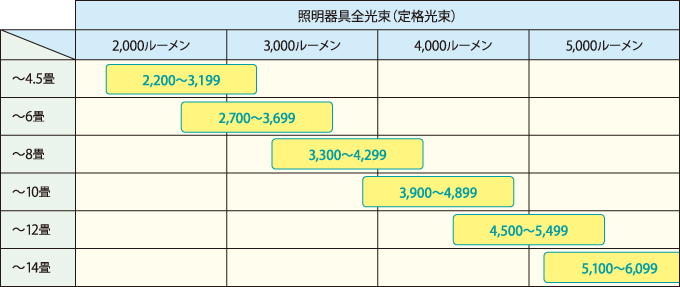

LEDシーリングライトは適用畳数の表示基準が一般社団法人日本照明工業会により記載されています。

下記の表は「一般社団法人日本工業会ガイドA121 : 2014 住宅カタログにおける適用畳数表示基準」です。

【LEDシーリングライトの適用畳数の表示基準】

<出典:一般社団法人日本工業会ガイドA121 : 2014 住宅カタログにおける適用畳数表示基準>一般社団法人日本工業会

ペンダントライト

ペンダントライトは、光が直下にくるため、電球のワット数や灯数に注意することが大切です。ペンダントライトを主照明にする場合は、部屋の広さに合った照明器具を選ぶ必要があります。

ダイニングにペンダントライトを取り付ける場合は、テーブルのサイズによって灯数が違いますので注意しましょう。

下記はテーブルサイズによる照明器具の灯数の目安です。

【大型ペンダントライト(100形電球相当)の場合】

- 800×1200〜1400mm:1灯

- 800×1800〜2000mm:2灯

- φ1200丸テーブル:1灯

【小型ペンダントライト(60形電球相当)の場合】

- 800×1200〜1400mm:2灯

- 800×1800〜2000mm:3灯

- φ1200丸テーブル:3灯(400ピッチの三角形)

【小型ペンダントライト(40形電球相当)の場合】

- 800×1200〜1400mm: 3灯

- 800×1800〜2000mm:4灯

- φ1200丸テーブル:3灯(400ピッチの三角形)

また、ペンダントライトの「吊り下げ高さ」と「複数ペンダントライトを設置する場合の間隔(ピッチ)」の目安もありますので、下記の数値をご参考ください。

【ペンダントライト吊り下げ高さ】

- テーブル面から600〜800mm

【ペンダントライト2灯の間隔(ピッチ)】

- 400〜600mm

【ペンダントライト3灯の間隔(ピッチ)】

- 400〜600mm

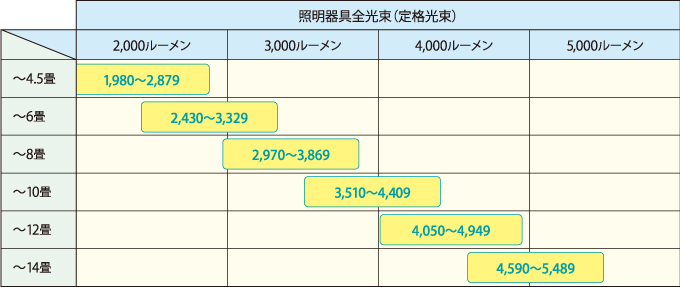

ペンダントライトにも適用畳数の表示基準が「一般社団法人日本工業会ガイドA121 : 2014 住宅カタログにおける適用畳数表示基準」により示されていますので、参考にしましょう。

【LEDペンダントライトの適用畳数の表示基準】

※天井からの吊り下げ高さ30cmとして設定

<出典:一般社団法人日本工業会ガイドA121 : 2014 住宅カタログにおける適用畳数表示基準>一般社団法人日本工業会

ダウンライト

ダウンライトは主照明と補助照明の両方の使い方ができます。ダウンライトを主照明にする場合は、配灯の仕方(複数のダウンライトを配置する位置)がポイントとなります。

ダウンライトは、明かりを分配して配置することが大切です。

配置方法は、空間中央と壁面を照らすように分散して配灯するといいでしょう。

例えば、リビングダイニングに配灯する場合は下記のポイントで配灯していきます。

- リビング中央の明かりをつくる

- ダイニング中央に明かりをつくる

- リビングダイニングの両端の壁面を照らすように明かりをつくる

壁面を照らす理由は、視線のいく壁や天井を照らすことで空間に広がりや奥行きを感じさせる効果があるからです。

また、リビングやダイニングの中心に明かりをつくる理由は、部屋の目的をはっきりさせて居場所として空間をつくるためになります。

スポットライト+ブラケットライト

スポットライトとブラケットライトは、主に主照明と組み合わせて用いる補助照明です。スポットライトは、対象物を直接照らすことができるため、インテリアや絵などに光を当てて強調すると独特な雰囲気を演出することができます。

ブラケットライトも壁面に明かりをつくるので、空間のアクセントとして取り入れるといいでしょう。

まとめ

ここまで照明器具の選び方や位置についてご紹介してきました。照明器具を選ぶときは、照明器具の特性をよく知ってから選ぶことが大切です。

また、照明器具の位置についても、照明器具の特性に合わせて、適した位置に配置することが大事になります。

照明はとても奥が深く専門家がいます。

自分では難しいと感じたら、専門家に相談してみることをおすすめします。

また、当サイトでは照明について下記の記事も掲載していますので、良ければご参考ください。

室内の空間を作り出す"室内照明"の重要性①

室内の空間を作り出す"室内照明"の重要性②

いえとち本舗は簡単に家づくりがわかる資料を無料で提供しています

もし、新築住宅にご興味がありましたら参考にしてみてください。

資料請求はこちら

関連記事

-

新築住宅、理想の広さはどれくらい?理想の広さの見つけ方教えます!

はじめて新築住宅を買うときって、どのくらいの広さにすればいいのか気になりませんか。もし子供がいるならば、これから成長していく姿をイメージしながら、部屋の数なども決めていかなくてはなりません。最初に結論から言ってしまうと、新築住宅の理想の広さは、各家庭それぞれのライフスタイルによって変わってきます。つまり絶対的な答えはないのです。ただし、だいたいこのくらいの広さがあればほとんどの人は満足できるだろう、という目安はあります。当記事では、 新築住宅の理想の広さを決めるためのポイント国が提言している居住面積の基準建築基準法で定められている基準部屋ごとに必要な広さの目安上記4つの観点から、新築住宅の理想の広さについて解説していきます。 新築住宅の理想の広さは、家族のライフスタイルで決まるまずポイントとなるのが「理想の広さ」というところでしょう。単なる生活空間ではなく、家族が楽しく豊かに生活できるだけの空間が必要ということですから。ということは「家族の一人ひとりが生活の中で何を重要視しているか」が、大きなポイントになります。子供が小さく、家族団らんを重視するなら、リビングもそれなりの広さが必要です。逆に子供がある程度大きく、勉強に集中する時期であるならば、個室を充実させるべきかもしれません。このように、各家庭それぞれの考え方によって、理想の広さは違ってくるわけです。 新築住宅の理想の広さを決める条件とは「家族の人数と敷地の広さ」 新築住宅の理想の広さを決めるには、どんなことに気をつければいいのでしょうか。 住宅の広さを決める最大の要素は「家族構成」です。家族は全部で何人なのか、子供はいるか、子供の年齢は、同居する親はいるのかなど、家族の年齢・人数によって必要な広さが決まります。また、土地の場所によって、建築できる住宅面積の上限が定められています。したがって、いくら広い家が欲しくても、その土地には建てられない可能性もあるわけです。 この家族の人数と敷地面積については、のちほど具体的に説明します。 その広さで大丈夫?見落としがちな収納スペース、水回り、移動スペース 新築住宅の理想の広さというと、ほとんどの人が、リビングや個室、キッチンなどについてだけ、頭に思い浮かぶのではないでしょうか。しかし、収納スペースや水回り(トイレ・脱衣所など)、移動スペース(廊下や階段など)をしっかり確保しないと、あとから不満が続出するかもしれません。 収納スペースが足りないと、部屋の中にモノが多い乱雑な印象を与えてしまいます。また、両親と同居するなら、将来の介護も視野に入れて、廊下やトイレなどを広めに計画しておくべきです。 こういった共用スペースにもきちんと目を向けて計画をすれば、大きな失敗は起きないと思います。 誘導居住面積水準で定められた面積は、3人家族100㎡(30坪) 理想の広さを考える上で、2016年に国土交通省が発表した「住生活基本計画」が、とても参考になります。同計画では、豊かなライフスタイルを送るために必要な面積「誘導居住面積水準」と、生活に最低限必要な面積「最低居住面積水準」の計算方法を設定しました。 誘導居住面積水準に基づき、平均的な3人家族のケースを計算すると、必要な面積は100㎡(都心部は75㎡)になります。この誘導居住面積水準で導いた面積が、理想の広さを計画する上で、ひとつの基準となるでしょう。 家族構成による最低限必要な広さは ではここで、家族構成によって、どのくらいの面積が必要なのかを具体的に見ていきましょう。前述の最低居住面積水準と誘導居住面積水準は、それぞれ下記の式で算出できます(2人以上の場合)。 ・最低:10 ㎡×世帯人数+10 ㎡・誘導一般型:25 ㎡×世帯人数+25 ㎡・誘導都市型:20 ㎡×世帯人数+15 ㎡ 【最低居住面積水準と誘導居住面積水準の必要面積】最低居住面積水準誘導居住面積水準 (都市型)誘導居住面積水準 (一般型)単身世帯25㎡40㎡55㎡2人世帯30㎡55㎡75㎡3人世帯40㎡(35㎡)75㎡(65㎡)100㎡(87.5㎡)4人世帯50㎡(45㎡)95㎡(85㎡)125㎡(112.5㎡)※()内は3〜5歳の子供がひとりいる場合 以上の結果から、平均的な3〜4人家族の場合、100〜125㎡(30〜38坪)くらいの広さは確保するように、国が指導しているというのがイメージできますね。 実際に建てられた新築住宅の広さはどれくらい参考:2018年度 フラット35利用者調査 誘導居住面積水準では、100〜125㎡(30〜38坪)という結果が出ましたが、実際にはどのくらいの広さの新築住宅が建てられているのか、非常に気になりますよね。いろいろなデータがありますけれども、今回は住宅金融支援機構が発表した「2018年フラット35利用者調査」のデータを調べてみました。 同調査によると、建売住宅の全国平均面積は、100.8㎡(31坪)です。もっとも狭い首都圏ともっともひろい東海圏を見ても、それほど極端に乖離していません。あくまでもフラット35を利用した人だけのデータではありますが、17,000件以上から算出した数字ですから、大いに参考になるのではないでしょうか。 建ぺい率と容積率で、土地に対する建物の面積が決まるじつは土地の場所によって、建てられる建物の広さは規制されています。土地目一杯に住宅を建てたくても、好き勝手に建物の大きさを決めることはできません。 そうした規制の代表的なものが「建ぺい率と容積率」です。 建ぺい率は、建物の平面的な面積を規制する規制で、土地の何パーセントまで家を建てられるかがわかります。容積率は、高さを規制するものなので、その土地に建築できる延床面積がわかります。 例えば、山口市の佐山に土地を購入した場合、建ぺい率が60%、容積率は200%です。165㎡(50坪)の土地ならば、建築面積は99㎡、延床面積は330㎡が上限になるということ。このどちらの数値も超えないように、建物の広さを計画しなくてはなりません。 このように、建物の広さの上限は、建築する場所によって法律で規制されています。ぜひ頭に入れておいてください。 各部屋の広さはどれくらい必要を知っておくと、必要な広さを決めやすい 最後に、新築住宅のそれぞれの部屋ごとに必要な面積の目安をご紹介します。あくまでもひとつの目安ですが、こういった数字を把握しておくと、リビングを少し狭くして、その分廊下を広くするといった計画が簡単にできるようになります。 【3人家族に必要な部屋の広さの目安】・LDK:14畳(23.1㎡、7坪)・夫婦の寝室:8畳(13.2㎡、4坪)・子供部屋(1部屋):6畳(9.9㎡、3坪)・洋室(予備):6畳(9.9㎡、3坪)・玄関:2畳(3.3㎡、1坪)・廊下:3畳(4.95㎡、1.5坪)・階段:3畳(4.95㎡、1.5坪)・2階ホール:2畳(3.3㎡、1坪)・収納:4畳(6.6㎡、2坪)・トイレ:1畳(1.65㎡、0.5坪)・風呂:2畳(3.3㎡、1坪)・洗面所:2畳(3.3㎡、1坪) 合計:53畳(87.45㎡、26.5坪)※1坪=約2畳=3.3㎡で計算 部屋ごとの広さから考えると、最低で87.45㎡、26.5坪程度は必要なことがわかりました。前述の全国平均が、100.8㎡(31坪)ですから、自分たちの好みに応じて各部屋の増減をすれば、ある程度理想の広さが導きだせるはずです。 まとめ 今回いくつかの基準となる数字をご紹介しましたが、これらはあくまでも目安でしかありません。部屋の広さにきまりはないのです。せっかくの新築住宅ですから、法規制の範囲で、自分たち家族の理想の広さを決めていただければと思います。 また、こうやって計画している時が、一番楽しかったりしますよね。 ただ、広さを決めるには予算との兼ね合いもあります。そんな時は、ぜひ「いえとち本舗」にご相談ください。 いえとち本舗では無料で新築住宅の資料を差し上げています。詳細な資料を見ながら、まずは一度、間取りなどをイメージしてみてはいかがでしょうか。 >>>無料資料請求はこちら また、プレミアムVIP会員にご登録いただくと、お得な限定情報が無制限に閲覧できます。会費無料。もちろん、しつこい営業などは一切ありません。 ぜひ下記からご登録ください。 >>>プレミアムVIP会員登録はこちら

-

二階建てと平屋の違いとは?メリットや費用面の違いを解説

近年は平屋も人気が出ており、新築を建てる上で選択肢の一つとなっています。一般的なのは二階建てですが、具体的に平屋とどう違うのか知っておくことで、家選びの幅も広くなります。この記事では二階建てと平屋の違いやメリット、費用面の違いについてご紹介していきます。 1 二階建てと平屋のメリット2 二階建てと平屋のデメリット 3 二階建てと平屋の費用面の違いとは4 二階建てと平屋を決める時のポイント 5 まとめ二階建てと平屋のメリット 二階建てと平屋、構造的に違う二つの建物はそれぞれメリットも異なります。それでは二階建てと平屋のメリットについてご紹介していきますので確認していきましょう。 二階建てのメリット 二階建てのメリットは下記のことが挙げられます。 階層があるため敷地が限られていても空間の確保ができる採光やプライバシーの確保がしやすい二世帯住宅に適している二階建ては階層があるため平家と比べて延床面積を増やすことができます。平屋の場合は延床面積を増やすには建築面積を広げる必要があり、その分広い敷地が必要になります。また、建物に囲まれていても2階部分で採光をとることができ、空間も仕切られるため家族間や外部からもプライバシーを確保することができます。二階建ては階層に分けて二世帯にする住宅もあり、二世帯住宅としても適しています。 平屋のメリット 平屋のメリットは下記のことが挙げられます。 バリアフリーで高齢者や子供が暮らしやすい動線が効率的で家事がしやすい廊下が不要で無駄のない間取りができるコミュニケーションがとりやすい平屋は階段が不要なため階段の転落や登り下りの動作負担がなく高齢者や子供も暮らしやすい家となっています。また、すべてが一階に集約されるため洗濯や掃除、料理など家事のしやすい間取りを作ることができます。廊下も設ける必要がありませんので、効率的に空間を確保ができ、開放的な間取りにすれば家族とのコミュニケーションもとりやすいメリットがあります。 二階建てと平屋のデメリット 続いて二階建てと平屋のデメリットを見ていきましょう。それぞれ生活のしやすさや間取り設計、建築費用に関わってきますので、これから家を建てようと計画されている方はしっかりとポイントを押さえておくことが大切です。 二階建てのデメリット 二階建てのデメリットは下記になります。 階段の登り下りにより動作の負担がある効率的な家事動線を考える必要がある耐震性の確保が必要将来的なメンテナンス費を考慮しておく必要がある二階建ては階段の登り下りがあるため体への負担を感じやすい作りとなっています。高齢の方の場合は足腰の負担により次第に二階の部屋を使わなくなってしまうということもありますので、二階部分が無駄になってしまうということも。また、洗濯機が一階にあり、物干場は二階になる場合は、階段の登り下りが必須なため平屋と比べると家事動線は複雑になります。建物の構造上、階層があるため耐震性を考慮することも重要です。メンテナンスの際は外壁や屋根塗装の時に足場を設置しなければいけませんので、将来的に掛かるメンテナンス費用も考えておく必要があるでしょう。 平屋のデメリット 平屋のデメリットは下記になります。 建築コストが割高になる傾向にある広い敷地が必要床上浸水の心配採光・プライバシーの確保が難しい平屋は二階建てと比べて建築コストが割高になる傾向にあります。その理由は外壁や屋根、基礎の施工面積が広くなるからです。平屋はある程度の空間を確保したい場合、広い敷地が必要になります。建築面積がほぼ延床面積になりますので、二階建てと同じ建築面積で平屋を建てた場合、延床面積は二階建ての方が広くなります。平屋で気をつけたいことは水害です。床上浸水してしまうと一階部分が水浸しになり、逃げ場がなくなりますので過去に水害が発生していないか家を建てる前に確認しておくことが大切です。また、高さのない平屋は周辺の建物により採光がとれなくなる場合があります。生活が一階で納まってしまうので外部からの視線も遮る必要があり、プライバシーの確保にも配慮する必要があります。 二階建てと平屋の費用面の違いとは 二階建てと平屋は建築コストから将来的なメンテナンス費、固定資産税などの負担する費用に違いがあります。以下にてそれぞれの費用面の違いをお伝えしていきますのでポイントを押さえておきましょう。 平屋と二階建ての建築コストの違い 平屋のデメリットでも前述しましたが、それぞれの建物の建築コストには違いがあり、一般的に平屋の方がコストは掛かる傾向にあります。坪単価で計算すると同じ延床面積で建てた場合、二階建ての方が外壁の面積数は大きくなりますが、基礎や屋根の面積は平屋の方が大きくなり坪単価が上がります。後述しますが、後々掛かってくるメンテナンス費も考慮すると一概に平屋の方が高く、二階建ての方が安いとは言い切れませんので、トータル費として検討し、どちらで建てた方が費用の負担が少ないか資金計画を立てることが大切です。 外装のメンテナンスは二階建ての方が高くなる 二階建ての場合、外壁の塗装や屋根の葺き替えの際に足場の設置が必須になり設置面積も増えるため足場代は平屋よりも掛かります。また、外壁の面積数も二階建ての方が大きくなりますので施工費用も平屋よりは高くなるでしょう。二階建ては高所作業となりますので、点検時も長い梯子をかける必要があり手間もかかるため、メンテナンスのしやすさについては平屋の方が負担は少ないです。 税金面では平屋の方が不利になることも 家を建てると固定資産税が掛かり、平屋だと税金面で不利になることがあります。固定資産税は土地と建物に掛かり、負担する額は敷地の広さや建物の資産価値などで決まります。資産価値は建物の価格が目安の一つになりますので、価格が高くなる平屋は二階建てよりも評価額が高くなり、税金も高くなる可能性があります。 二階建てと平屋を決める時のポイント 二階建てと平屋はそれぞれ良さがありますし、不便だなと感じるところもあります。どちらの建物を選んだ方がいいか判断に迷われるかと思いますが、どちらの建物が合っているか決め手となる以下のポイントをチェックして計画を立てましょう。 家族構成やライフスタイルがどちらに適しているか建物と比較して予算が適切かどれくらいの広さの土地を確保できるか家ですので生活のしやすさはとても重要になります。また生活していく上で資金も大切ですから建物と費用が見合っているかも配慮する必要があります。家事動線を重視する場合は平屋の方が有利ですし、土地が狭く部屋数を確保できない場合は二階建ての方が部屋数の確保はとりやすいです。また、高い建物に囲まれている土地の場合は採光がとれない可能性がありますので、このような土地に平屋を建てるのは適切とは言えません。いろいろな条件を照らし合わせて、二階建てか平屋のどちらの建物が適しているかよく検討して選びましょう。 まとめ 二階建てと平屋では生活スタイルが変わってきますので、どちらの方が暮らしやすいかよく検討して選びましょう。家を購入する際は、実際に住んでいるイメージを持つことが大切です。自分にとって二階建ての方が適しているのか、平屋の方が適しているのか、家族構成やライフスタイル、予算などを照らし合わせて後悔のない家を建てましょう。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。資料請求はこちらからさらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。会員登録はこちらから

-

和室のある暮らし【いえとち本舗の新築・山口・宇部・防府・山陽小野田・周南・下松】

こんにちは!いえとち本舗山口中央店の下村です!現在、宇部・山陽小野田・防府・山口・周南で、家づくりを検討されているみなさん!最近では、日本の住宅でも和室のない間取りも増え、新築住宅を建てる上でも「和室は必要?」と悩まれる方も多くいらっしゃいます。たしかに現代の生活スタイルでは和室がないと困るというような方は少なくなっているのが現状かもしれません。現在では、全室洋室の家を建てる方もいらっしゃいますが、今回は、「和室のある暮らし」というテーマのもと和室の必要性について考えていきたいと思います。 和室の魅力 まず、和室の魅力について見ていきます。和室があることの一番のメリットとして、”様々な用途に利用することができる”ことが挙げられます。和室はその時その場面に合わせて、食事スペースにも、寝室にもなり、幅広い用途に利用することができます。 *くつろぎのスペースとして利用 普段生活している中で、「少し横になりたいな」と思うことは誰だってあると思います。でもそんな時、フローリングだと、かたくて背中が痛くなる!(ー ー;)と思い、少し躊躇してしまう時ってありますよね。和室があると、すぐに横になることができ、身体への負担も軽減されます。また、洗濯物をたたむ際や、アイロンかけをする際にも広々と使うことができます。冬にはコタツを出して、家族みんなでゆったり過ごす というのもいいですよね(・ω・)ノ *客間として利用急な来客時でも、柔軟に対応できるのが和室です。普段は、別の用途で使用していたとしても、来客時に座布団を出すと応接間として利用でき、さらに布団を敷くと、お客様の寝室として利用する事もできます♪よく親戚の方や、ご両親が遊びに来る方には和室がとても便利かもしれませんね。 *子供の遊び場として利用 実は子供の遊び場として和室は最適なんです!畳にはフローリングと比べてクッション性があり、音を吸収する効果があります。そのため、子供が転んでケガをしてしまうことや、音に関する問題を少し、軽減してくれます。また、小さいお子さんがいらっしゃるご家庭では、赤ちゃんのお昼寝やおむつ替えの際にとても役立ちます♪ このように、和室はとても凡用性が高いです!一つの部屋でも座布団、座卓を置く事で、応接間やリビングにも、食事スペースにもなり、布団を敷く事で寝室にもなります。使い方が限られていない和室が一つあれば、どんな目的で部屋が必要になっても困らないという点がとても便利ですよね(*^_^*)そのため、いざという時のために、客間として和室を確保しておく人が多いのです。 和室は必要? 新築住宅を購入する際、和室は必要ないという方もいらっしゃいます。ですが、同じスペースで部屋を用意する場合なら、一つは和室にしておいた方が用途の幅が広くなります。例えば、急な来客で、泊まりたい!となった際にベットの予備があるお家は少ないと思います。フローリングの床の上に直接布団を敷く場合、床がかたく、寝心地が悪くなってしまうこと。さらに、洋室だと押入れのように奥行きが広い収納スペースがないお家も多く、お客様用の寝具を用意しておくことも難しいかもしれません。和室があれば、昼間は寝室以外の用途で使用することができ、使う時間や使う人によって別の用途で使える和室は、限られたスペースを何倍にも有効に使えるという点で優れています。和室には押入れなどの収納スペースもある分、収納スペースの確保にもつながります。 畳の素材”イグサ”の効果 *リラックス効果 畳の素材である”イグサ”の香りには人をリラックスさせる効果の成分が含まれています。皆さんも、和室の匂いを嗅ぐと穏やかな気持ちになったことはありませんか?心も落ち着きますよね。また、イグサには空気を浄化してくれる効果もあります。イグサの芳香成分の中にフィトンチッドというものが約20%含まれています。このフィトンチッドというものは、森林の香りの源で、樹木方放散され、殺菌作用をもっています。フィトンチッドは、天然成分として消臭スプレーや空気清浄機にも使われています。 その他にも、α-シペロンというリラクゼーションに役立つ成分や、バニリンというバニラの香りも含まれています。バニリンという成分は、香水にも多く使われており、リラックス効果の高い芳香成分として、アロマテラピーのお菓子の香料などにも使われています。これら芳香成分を含んでいることで、和室にいると森林浴と同様のリラックス効果を得ることができます♪畳を敷いている和室の空気は、人を癒す力がたくさんつまっていて素敵ですね。畳は、リラックス効果を得ることができますが、さらに生活を快適にしてくれる機能もあるのです。*部屋の湿度を調節 さらに生活を快適にしてくれる機能、それは、畳には湿度を調節してくれる効果があるということです。湿度が高くなれば湿気を吸い、低くなれば湿気を放出するので、丁度良い湿度に保ってくれます。この効果によって、夏は涼しく、冬は暖かく過ごすことができます。また、夏場に畳の上を素足で歩くと気持ちがいいですよね。冬場でも、フローリングのように冷たくないので、過ごしやすいです( ^ ^ )/ 和室のデメリットここまで、和室のメリットをお話ししてきましたが、一方和室にはデメリットもあります。和室のデメリットは傷みやすく定期的なメンテナンスの必要な建具が多い点です。畳もふすまも障子も洋室の壁紙やフローリングと比べると傷みやすく、定期的に張り替えが必要です。ですが、フローリングの床は簡単に張り替えられませんが、畳の張り替えは比較的簡単に行うことができます。お金がかかることはデメリットと捉えられるかもしれませんが、定期的なメンテナンスが必要なことは、長く美しい状態を保てるという点ではメリットとも言えそうです。(^_^;) 和室がない方へのオススメアイテム 和室についてご紹介しましたが、「自分の家には和室はないけど、やっぱり和室いいな」と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。和室はつくれないけど…という方にオススメのアイテムがあります!それは”置き畳”です!置き畳はフローリングの上に置いて使う畳で、洋室を和室に変えたい場合は置き畳を敷き詰めることで和室に変身させることができます!置き畳は、必要がなくなれば撤去することができ、すぐにフローリングに戻すことができるので、その時その時のライフスタイルに合わせて空間を変化させることができますので、とても便利です!いかがでしたか?これから住宅を新築する人にとって、和室は必ずしも要るものではないかもしれませんがどのようにも使える和室は、あると便利であることは間違いありません。ただし、建てる前に、和室を将来どのように使いたいかというおよその使い道は考えておいたほうがよいかもしれません。一度検討されてみてはいかがでしょうか( ´ ▽ ` )ノ 山口・周南・山陽小野田・宇部・防府で新築住宅をお考えの方は是非一度、いえとち本舗までお気軽にお問合せください!家族全員が楽しく過ごせるお家づくりを一緒に考えていきましょう。 10月26日(土)~27日(日) 開催イベント↓年に一度のハロウィン家まつり開催!