ブログ/コラム

Blog/Column

建物・家づくり

新築住宅で失敗しない!便利に使えるコンセントの位置や高さの決め方

掃除機や電子レンジ、パソコン、テレビなど、現在の生活に家電は欠かせないものとなっています。

これらの家電を使うにはコンセントが必要です。

実は新築住宅のコンセントの数や位置に失敗したという声は多くあります。

そこで今回の記事ではコンセントの位置の決め方や配置計画の仕方についてご紹介していきます。

コンセントの位置や数の失敗とは?

家を建ててから「コンセントの位置や数に失敗してしまった」とならないように、どんなところに失敗してしまったかを知っておくことが大切です。

- コンセントの数が足りない

- 欲しい場所にコンセントがない

- 多めにコンセントを設置したけれど使っていない

- 家具を置く場所にコンセントがある

- コンセントの位置が低くて使いづらい

上記の事例は、コンセントを使うことをイメージせずに計画されてしまうことで起きてしまいます。

コンセントは、住む人の生活スタイルによって必要な場所が変わります。

ですから、計画するときは、ちゃんと自分がどのように生活し、コンセントがどの位置にあれば便利か想像して計画することが大事です。

欲しい場所や位置にコンセントがないのは生活に不便さを感じる

コンセントの失敗で多いのが「欲しい場所にコンセントがない」ということです。

どんな事例があるかというと下記をご覧ください。

- コンセントがなくて掃除機のコードが届かない

- この部屋でパソコンを使いたいけれどコンセントがない

- 台所でミキサーを使いたいのに近い場所にコンセントがない

- エアコンを取り付けたいけれど、その位置にコンセントがない

- スマートフォンの充電用にコンセントがあると便利なのに……

使いたい場所にコンセントがないと他の部屋のコンセントを使うしかありませんし、距離が遠ければ遠いほどコードも長くなります。

コンセントの位置は、「この部屋でどんなものを使うか」を考えて計画することが大事です。

「ここにコンセントがあれば便利だ」ということをポイントにして計画を立てましょう。

火事に注意!コンセントの数が多ければいいというわけではない

コンセントを設けたけれど、結局使わずに放置してしまっているということもあります。

ここで問題となるのが火災です。

放置したコンセントはホコリが溜まりやすくなりますので、ホコリが火種となって火事を起こす可能性があり注意しなければいけません。

また、コンセントが家具に隠れてしまう失敗もあります。

家具に隠れてしまっているコンセントは使うことができませんので、結果的に放置してしまうことになります。

コンセントの位置・数の決め方

コンセントの位置や数は、住む人の生活スタイルで変わります。

住む人が使いやすい位置にコンセントがあるのがベストですが、そもそもどの位置にコンセントがあれば便利なのか分からない方もいるかと思います。

コンセントの位置や数の決め方にも目安というものがありますので、下記でご紹介する目安を参考にしてみましょう。

コンセントの高さは?

コンセントの高さは一般的に床から25cm(床からコンセント中心位置までの高さ)の高さです。

ただし、エアコンや掃除機など使うものによって高さが異なるので、下記に目安を記します。

- 一般的なコンセントの高さ:25cm

- 掃除機用の場合:30〜40cm

- 勉強机・書斎机:70〜90cm

- 洗濯機用:105〜110cm

- エアコン用:180〜200cm

掃除機用のコンセントが一般的なコンセント高さ25cmよりも高い位置にある理由は、掃除機を使うときにあまり屈まなくてもいいようにするためです。

また、トイレの温水便座用のコンセントは、水しぶきが飛ぶことを考慮して、機器から少し離れた位置にコンセントを設けるといいでしょう。

このように、コンセントの抜き差しの頻度や使用する機器の特性を考えてコンセントの位置を決めましょう。

コンセントの位置と数は?

コンセントの数の目安は下記のようになります。

- 居室4.5〜6畳:3個

- 居室6〜8畳:4個

- 居室8〜10畳:5個

- キッチン:6個

- ダイニング:4個

- 洗面所・廊下・トイレ・玄関:1〜2個

コンセントの位置を決めるときに、掃除機が使えるかどうかを基準にするといいでしょう。

掃除機は家の中全体で使うものですから、コンセントがなくて使えない場所があると不便になってしまいます。

掃除機のコンセントをどこから取ってどう使うかをイメージすると、必要な位置が見えてきます。

また、部屋のコンセントの数は2畳あたりに一ヶ所が目安です。

部屋の対角線上にコンセントを分けて取り付けると、ほとんど延長コードなしで使うことができます。

部屋別にコンセントが必要なものを把握する

コンセントを取り付ける位置を計画するときは、どの部屋でどんなものを使うかを把握しておく必要があります。

コンセントを使うものを一例ですが下記にまとめましたのでご覧ください。

【リビングで使うもの】

- エアコン

- 空気洗浄機

- テレビ

- DVDレコーダー

- 音響機器

- スタンドライト

- 電話

- スマートフォン・タブレット・パソコン

- インターネット機器・プリンター

- 掃除機

- アイロン

- ホットカーペット・ストーブ

【キッチンで使うもの】

- 冷蔵庫

- 電子レンジ

- 電気ポット・電気ケトル

- オーブントースター

- ミキサー・ハンドミキサー

- コーヒーメーカー

- 炊飯器

【ダイニングで使うもの】

- ホットプレート

- ポット・電気ケトル

- スタンドライト

- ノートパソコン

- 掃除機

【洗面所で使うもの】

- ドライヤー

- 洗濯機

- 電気ヒーターなどの暖房器具

- 掃除機

- 電動歯ブラシの充電

【玄関・廊下で使うもの】

- 掃除機

- 電話(子機)

- 除湿機・乾燥機

【トイレで使うもの】

- 温水便座

【外で使うもの】

- 高圧洗浄機

- 照明器具

- 電動工具

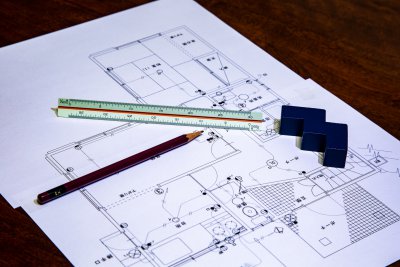

コンセントの計画は取り付ける位置を図面に書くとイメージがしやすい

コンセントの配置計画は、図面に書き込むことをおすすめします。

頭のだけでイメージしたり、箇所書きのようなメモだけで計画したりすると、どの部屋にコンセントがいくつあるか、どの位置にあるかを把握することが難しくなります。

図面にコンセントの位置を書いておくことで、生活の中でコンセントを使っているイメージもしやすくなります。

また、電子レンジやエアコンなど消費電力が多い家電は専用のコンセントが必要になりますので注意しておきましょう。

まとめ

コンセントの数が多ければいいというわけではなく、必要な場所に必要な分のコンセントがあるのが理想的な配置となります。

そのためには、実際に生活していてコンセントを使っているイメージを持つことが大切です。

コンセントの配置計画はテレビのアンテナケーブルやインターネット回線のケーブルなどの配線も一緒に考えなければいけません。

自分だけで計画を立てるのは知識や経験も必要になりますので、専門の人に相談して計画を立てるといいでしょう。

いえとち本舗は、簡単に家づくりが分かる資料などを無料で提供しています。

その他にも、間取りでお悩みの方は、会員登録をすることで数千種類の中から厳選してまとめた間取りを無料でご覧にいただけます。

もし、ご興味がありましたらご利用ください。

資料請求はこちら

会員登録はこちら

関連記事

-

RC造とは?他の建物構造との違いやメリット・デメリットを紹介

建築構造には種類があり、特徴や優れているところ、欠点となっているところがそれぞれあります。見た目だけではどの構造がいいのか判断することは難しいですから、各構造について知っておきましょう。この記事では建物構造の種類や特徴についてお伝えしていきます。 RC造とその他建物構造について 日本の住宅の場合は木造が一般的ですが、その他にもいろいろな構造があり、造りがまったく異なりますので、家の購入を検討されている方はどんな違いがあるか知っておくことが大切です。それでは以下にて代表的な建物の構造をご紹介していきます。鉄筋コンクリート造(RC造/Reinforced Concrete) 鉄筋コンクリート造はReinforced Concreteを略してRC造とも呼ばれています。この構造は名前の通り鉄筋とコンクリートを組み合わせた構造となっており、鉄筋の引張り力とコンクリートの圧縮力の両方の強度を有しています。この構造はお互いの優れている点と弱点となる点を補っており、鉄筋の熱に弱く錆びやすいところをコンクリートで覆うことで弱点を克服する構造となっております。また、コンクリートの場合は、圧縮力は優れますが、引っ張られる力には弱いため、その引っ張りに対する力を鉄筋が補っています。これにより圧縮力と引張り力の両方の力に対して強い建物を建てることができます。木造(W造/Wood) 木造は日本古来から用いられている構造であり、住宅の他にも神社仏閣などが木材で建てられています。柱や梁など主要な部材は木材が使われており、在来軸組工法や枠組壁工法(2×4、2×6)など同じ木造でも複数の工法があります。在来軸組工法は柱や梁などを組み上げる骨組み構造となっており、日本に多く採用される工法です。枠組壁工法はアメリカで開発され、2×4、2×6など規格化された部材を使い、主に耐力壁を造って建物を建てる工法です。鉄筋鉄骨コンクリート造(SRC造/Steel Reinforced Concrete) 鉄筋鉄骨コンクリート構造(SRC造)は、鉄筋を組んだ芯部に鉄骨を組み込み、外側にコンクリートを覆った構造で、鉄骨の粘り強さと鉄筋コンクリートの強度を合わせ持った非常に耐久性の高い建物を建てることができます。主に高層ビルやマンションなど高い建物に用いられ、鉄骨造よりも座屈(荷重による変形)に対して強く耐火性も高いです。軽量鉄骨造(S造/Steel) 軽量鉄骨造は厚さ6mm未満の鋼材を用いた構造のことをいいます。鉄骨造は木造のように柱や梁で構成する骨組み構造であり、工業製品のため品質が安定しています。また、引張り力と圧縮力に優れて耐震性も高く、3〜4階建ての住宅やアパート、店舗併用型住宅に採用される構造となっています。ハウスメーカーの中には軽量鉄骨造をメイン構造としているところもあります。重量鉄骨造(S造/Steel) 厚さ6mm以上の鋼材を使用した構造が重量鉄骨造です。軽量鉄骨造よりも高い建物を建てることができ、主に中層の集合住宅や店舗併用住宅、高層ビル、マンションなどに採用されます。重量鉄骨造も鉄骨造と同じラーメン構造(柱と梁で構成される構造体)で建てられるのが一般的で、軽量鉄骨造と比べて柱が太く、構成する鉄骨の本数を少なくすることができます。建物構造の特徴・メリット&デメリット 上記でお伝えした各構造には長所と短所があり、これから家を建てる計画をされている方はどんな構造を採用するか判断するために重要な要素となってきます。それでは以下にて各構造のメリット・デメリットをお伝えしていきます。鉄筋コンクリート造(RC造/Reinforced Concrete)メリットデメリット耐火性に優れる建築コストが高い耐久性・耐震性が高い結露が出やすい気密性に優れる熱伝導率が高いため断熱対策が必要遮音性に優れる気密性が高いため換気設備が必要設計の自由度が高い 木造(W造/Wood)メリットデメリット建築コストを抑えられる耐用年数が短い断熱性に優れるシロアリ・漏水・雨漏りの被害に弱い日本の気候にあっている火災に弱いバランス良く性能を高められる柱や壁の数量が多いメンテナンス性に優れる 鉄筋鉄骨コンクリート造(SRC造/Steel Reinforced Concrete)メリットデメリット耐火性に優れる建築コストがかかる耐震性・耐久性に優れる工期が長期化しやすい遮音性に優れる設計の自由度が高い 軽量鉄骨造(S造/Steel)メリットデメリット大開口が可能で設計の自由度が高い耐火性が低い工期が短い壁が薄いと防音・遮音性は期待できない品質が安定している結露により鉄骨に錆が発生する木造よりも耐久性・耐震性が高い 重量鉄骨造(S造/Steel)メリットデメリット大開口が可能で設計の自由度が高い軽量鉄骨よりも建築コストがかかる防音性が高い高層建築が可能耐久性・遮音性に優れる強固な地盤や基礎が必要品質が安定している 構造による防音性や耐火性、耐震性の比較 建築構造耐震性防音性・遮音性耐火性建築コストRC造○○○×木造△△△◎SRC造◎○◎×S造○△△○上記の表はあくまでも各構造の目安ですが、性能が期待できない部分については設計次第で基準よりも高めることができるという点は着目するべきところです。以下にはどんな構造についてどんな人におすすめなのかお伝えしていきます。建築コストを抑えたい方は木造がおすすめ 建築コストを重視するのなら断然に木造がおすすめです。木造は普及率も高く材料も他の構造よりも安価なため、費用を抑えつつ、備えたい性能はバランス良く設計することが可能です。定期的にメンテナンスを行えば建物も長く維持していくことができますので、費用を抑えて建物を建てたい方は木造がいいでしょう。耐震性・耐火性を求めるならRC造・SRC造がおすすめ 建物の強度を求めるのならRC造とSRC造がおすすめです。鉄筋コンクリートと鉄骨の強度はとても信頼が高く、安心して住み続けられる建物といえます。以前ではマンションのような高層建築の場合は揺れの心配がありましたが、技術の進歩により地震の揺れを吸収する免震構造が取り入れる建物も増えております。間口の広い設計にしたいならS造がおすすめ 柱や壁を少なくし、間口の広い設計にしたい場合はS造がおすすめです。主に壁は間仕切り壁となりますので、自由に壁を配置したり、廃したりすることができます。このため大開口を設けることができ、開放的な空間を作ることが可能となっています。自由な設計は他にもRC造やSRC造でも可能ですが、建築コストが高いという点はデメリットとなります。その点、軽量鉄骨造の場合は住宅メーカーも採用する構造となっており、リーズナブルな価格で取り入れることが可能となっています。ただし、間仕切り壁で仕切るため、壁厚がない場合は防音性や遮音性の対策が必要です。まとめ ここまで建物の構造についてご紹介してきました。構造はいくつか種類があり、どれも一長一短ありますので、自分が求める建物構造を選び、欠点を補っていける設計を行うのが重要です。これから家を建てる計画をされている方は今回お伝えした建物の構造のポイントを押さえて、自分に適した構造を選びましょう。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。資料請求はこちらからさらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。会員登録はこちらから

-

3月入居のメリット・デメリットとは?!【いえとち本舗の新築・山口・宇部・周南・山陽小野田・防府】

みなさまこんにちは!(^^)/いえとち本舗山口中央店です! 山口・山陽小野田・宇部・周南・防府で新築住宅の購入をお考えのみなさまは、毎年3月~4月は引っ越しシーズンと呼ばれていることを知っていますか? 特に3月は引越しをする人が集中するようです。 社会人のかたは4月から新年度が始まるため異動や研修に伴う家族の移動があり、学生の方は4月から入学・新学期が始まるため、移動をする方が集中する時期になります。 もしかしたら、この記事を読まれている方も様々な理由で引っ越しシーズンに引っ越しをするかもしれません。 なので今回は「3月入居のメリット・デメリット」についてお伝えしていこうと思います!(^^)/ ★3月入居のメリット ①余裕をもって出社・入学できる お子様がおられるご家庭だとお子様は春休み期間なので学校の行事がなく、効率よく引っ越し作業を進めることができます。 時間に余裕がある分、家具家電をそろえたりする時間が多めに取ることができると思われます。(^^♪ 山口で引っ越しをする際、4月間近になってバタバタ準備するよりも、3月から準備をしておくことで心のゆとりにもつながりますね♪ ②季節的に、暖房器具の設置は後回しにできる 地域によって差は出ますが、3月4月は猛烈に寒いという訳でもなく、暑いわけでもなく・・・といった季節なので暖房器具の設置は後回しにできるかと思います。 特にエアコンは設置が大変になりますので、後回しにできると他のことに使える時間ができます♪ ★3月入居のデメリット ①引っ越し費用が高い 3月や4月は引越し業者の繁忙期ですので、お見積りがかなり高いです。引越し業者に委託せず全て自分で作業すれば問題ないですが、時間と手間がかかりますね(;_:) また、この時期は引越し業者の予約も取りにくくなっているので前もって予約しておくなどの対応が必要ですね。 ②役所が混む この時期に引っ越しをする人が多いということは、転入届や住所変更等を行う人が多いということになります。 なので役所がとても混み、長い時間待つことになります。 ③物件数が少ない 年始を過ぎたあたりから物件数はガクッと少なくなります。 人の移動が増える時期でありますので空き物件の数も増えますが、同時に探している人も多いため、希望に合う物件に出会うことは難しそうです。 家賃相場に関しては極端に高くなるわけではありませんが、敷金・礼金の値引きなど条件交渉は難しい場合があるという認識を持っておいたほうが良いと思われます。 ★まとめ 3月入居はメリットもありますが、デメリットも多いように感じます。 山口で3月に引っ越しをしなければならない方もいらっしゃるとは思いますが、時間に余裕があるうちに引っ越しのメドをたて早めに準備するなどのアクションを起こした方が良いと思います(^^♪ 12月14日(土)~12月22日(日)開催イベント↓【山口市下市町】リビング21.3帖平屋3LDK完成見学会

-

【2020年6月版】新築住宅の固定資産税とは? 安くおさえる方法はある?

新築住宅を建てた場合、やはり「固定資産税」のことは気になるでしょう。固定資産税がいくらかかるかによって、将来設計も大きく変わってくるはずです。 とはいえ、 「固定資産税はどれくらいかかるのか?」「どうすれば安くできるのか?」 という疑問を抱えている人も、たいへん多いはずです。本記事では固定資産税の概要、および安くおさえる方法について解説します。新築住宅を建てようと考えている、あるいはすでに建てている人は、ぜひ参考としてください。新築住宅の固定資産税の概要固定資産税とは、土地や住宅を持っている人に課せられる税金です。不動産を所有している限りは、支払い続ける必要があります。 支払いは、1月1日時点で新築住宅を持っている人に対して要求されます。実際に支払いを始めるのは、その年の4月から6月あたりです。このタイミングで固定資産税が支出として発生することは、念頭に入れておきましょう。 固定資産税は、どうやって計算される?固定資産税を求める計算式は、【課税標準額×税金率】となっています。 課税標準額と税金率はどのように決まるか、下記で詳しく解説します。課税標準額の算出方法課税標準額は、「家屋調査」によって計算される「評価額」に基づきます。新築住宅に入居してからおおむね3ヶ月後に、自治体が家屋調査を実施します。 家屋調査を拒否することは可能ですが、おすすめはできません。なぜなら家屋調査を拒否すると、正確に評価額が計算できず、課税標準額も高くなってしまうかもしれないから。 基本的に課税標準額は、評価額と同額です。ただし何らかの特例などが適応される場合は、その限りではありません。 ちなみに評価額の見直しは、3年に一度行われます。よほどのことがない限り、評価額が前年より上がるということは起こりません。つまり3年ごとに安くなっていくというわけです。固定資産税がどのように安くなっていくのか、事前に確認しておきましょう。ライフプランも立てやすくなるはずです。 税金率はどうやって決められている?標準税率は、たいていの場合、「1.4%」に定められています。ただし一部の市町村では、これよりも高い割合を設定していることも。心配であれば、市町村に問い合わせるとよいでしょう。新築住宅の固定資産税における減額冒頭でも述べたとおり、固定資産税は減額することが可能です。まず新築住宅を建ててから3年の間、固定資産税は半額になります。減額時の固定資産税は、以下のような式で求められます。 【課税標準額(評価額)×0.14x0.5】 4年目からは、先ほど述べた【課税標準額(評価額)×0.14】という式が適用されます。4年目から固定資産税の支払い総額は高くなるので、家計もそれに合わせておきましょう。固定資産税の減額を受けるための条件 ただし新築住宅にかかる固定資産税の減額を受けるには条件があります。具体的には新築住宅が、以下のようなものでなければいけません。 新築住宅が、令和4年3月31日までに建てられている床面積が50m2から280m2の範囲内である 特に重要なのは、「1」の条件です。新築住宅を建てる場合、令和4年3月31日までに完成されるよう、スケジューリングする必要があります。 土地減税についてちなみに新築住宅のみならず、土地にも減税が存在します。以下の条件を満たしていれば、固定資産税全体の1/6が減税させることさせられます。 面積が200m2以内である令和4年3月31日までに取得した土地である小規模住宅用地に該当する なお、小規模住宅用地以外であれば、全体の1/3が減税されるようになっています。その後に受けられる減税新築住宅を建てたあとも、さまざまな減税措置が存在します。いますぐに受けられるものではありませんが、以下のような減税措置の存在は、頭には入れておきましょう。なお、すべての減税は、令和4年3月31日までが適用期限となっています。 省エネ改修に関する減税:翌年の固定資産税の1/3を減税バリアフリー改修に関する減税:翌年の固定資産税の1/3を減税 他にもさまざまな減税がありますが、少なくとも新築住宅を建ててしばらくは条件が満たせられないでしょう。現実的に関わってくるのは上記ふたつでしょう。固定資産税を安くおさえる、そのほかの方法とは?基本的に固定資産税を安くおさえる方法としては、減税してもらうのが現実的です。しかし、以下のような方法によっても、多少は固定資産税を安くおさえられる可能性があります。家屋調査の実施時、伝えるべきことを伝える 先ほども述べたとおり、評価額(=課税標準額)は、家屋調査にて決定されます。つまり家屋調査にて、査定が不利にならないように、伝えるべきことを伝えることが重要です。 これをやっていたからといって、かならずしも評価額が安くなる、というわけではありません。しかし、いい加減な、あるいは間違った査定を受けることは防がられるはずです。仮に評価額が変動しなかったとしても、その結果には納得できる、という部分もあります。 できれば事前に、評価額の相場や、査定で重要となるポイントなどをおさえておくとよいでしょう。何かを伝えるとき、論理的に主張できるようになります。クレジットカードで支払うまた、クレジットカードで固定資産税を支払うというのも、よい方法です。なぜなら固定資産税をクレジットカードで支払えば、ポイントの還元を受けられるから。 厳密に言えば固定資産税が安くなっているわけではありません。ただしポイントを得られるということは、実質的に安くなっているとも表現できるでしょう。 当然のことながらポイントの還元率は、クレジットカードによって異なります。還元率については、事前の確認が重要です。また、できるだけ還元率の高いクレジットカードを利用するのも、大切なポイントと言えます。 固定資産税は金額が高く、ポイント数も多くなりやすいです。固定資産税は、できる限りクレジットカードで支払いましょう。ただし自治体によっては、クレジットカードでも支払いに対応していないケースがあります。まとめ新築住宅と、およびその土地を有している限り、固定資産税はかならず支払うこととなります。今後の生活においてずっと関わり続ける、たいへん重要な要素です。 できるだけ安くおさえられるように努めましょう。その努力をしているか否かで、新築住宅にまつわる税額は変わってきます。 また、ほぼすべての減税は、令和4年3月31日までと定められています。減税を狙うのであれば、タイムリミットには注意しておきましょう。 いえとち本舗では、快適かつ暮らしやすく住宅を、低価格で提供しています。新築住宅の建築を考えている方は、ぜひ資料をご覧ください。資料請求はこちら また会員サイトでは、住宅と土地に関する重要な情報を発信しています。興味のある方は、ぜひ会員登録してご覧ください。会員登録はこちら