ブログ/コラム

Blog/Column

建物・家づくり

主寝室は1階?2階?【いえとち本舗の新築・山口・防府・宇部・山陽小野田・周南】

みなさまこんにちは!

いえとち本舗山口中央店です(^^♪

山口・周南・山陽小野田・宇部・防府で新築住宅の購入をお考えのみなさま、

主寝室を1階に設けるか、2階に設けるか考えたことはありませんか?(^^)/

1日の約3分の1を費やす寝室。

場所が違えば暮らし方も変わってきます。

なので今回は「主寝室は1階?2階?」についてメリット・デメリットを踏まえながらお伝えしていきます♪

★主寝室を1階に設けたら・・・

メリット①人の声にすぐ対応できる

1階は家の中の声はもちろん、外の声にもすぐに反応することができます。

外で誰かが呼んでいたりすると、すぐに玄関まで行くことができます。

お子様の喉が渇いて起きてしまったときもすぐに対応できるのは良い点ですね♪

メリット②移動が楽

1階に主寝室を設けると、寝るためにわざわざ階段を上がらずに済むので、移動が楽です(^^)/

主寝室に収納スペースがあれば、重い荷物をしまおうと思ったときに階段を上らなくて済むのはとても楽ちんですね♪

メリット③老後を考えると、1階がベスト

人は誰でも歳を重ねるたびに足腰が弱くなってきます。

階段の上り下りは弱った足腰にとって、とてもリスクがあります。

少しでも踏み外すと捻挫や骨折の可能性が高まるので、老後のことを考えて新築住宅を購入するなら、1階に主寝室を設けると良いと思います。

デメリット①音が漏れやすい

リビングの隣などに主寝室を設けると、テレビや家電の音が寝室まで響くことが予想されます。

メリット①で挙げた外の音が聞こえやすいのも、デメリットになりうりますね。

お子様がおられるご家庭だと、寝たとおもって安心した後にテレビをつけてその音で起きてしまうことも予想できます(;_:)

★主寝室を2階に設けたら・・・

メリット①1階の音が漏れない

リビングのテレビの音や玄関ドアを閉める音など、1階に比べて聞こえずらいです。

プライバシーの確保にもなりますし、外の車の音が聞こえづらいこともとても助かりますね♪

メリット②夏場は涼しい

1階に比べ、2階の方が夏場は涼しくなります。

防犯上は危険かもしれませんが、少しでも窓を開けると涼しい風が入ってきます。

暑い夏場でも快適な睡眠ができます(^^♪

デメリット①移動が面倒

夜中に喉が渇いたとき、わざわざ1階まで降りなければなりません。

何かをリビングに忘れたりしても、主寝室と遠かったら少し面倒になってしまいますよね・・・

主な収納が2階にあればその持ち運びも億劫になります。

★まとめ

主寝室を1階に設けるか2階に設けるかは人それぞれのライフスタイルに合わせて設計するのがベストです。

双方のメリットとデメリットを踏まえて

老後のことを考えて1階にするか・・・プライバシー面での過ごしやすさを考えて2階にするか・・・

などでお悩みの方の参考になれば幸いです(^^♪

12月14日(土)~12月22日(日)開催イベント↓

関連記事

-

自分に合ったキッチンとは?【いえとち本舗の新築・山口・宇部・防府・山陽小野田・周南・下松】

こんにちは!いえとち本舗山口中央店の下村です。 本日の投稿では、山口県の山口市・防府市・宇部市・周南市・山陽小野田市で新築住宅の購入をお考えのお客様に、「自分に合ったキッチンとは?」についてお伝えします。 初めて新築住宅を購入する際、みなさんはどこを重視してみますか?料理をよくする方、家事をする方はキッチンをよく見る!という方もいらっしゃるのではないでしょうか。家事をする方にとって、キッチンは1日の大半を過ごす場所ですよね。でもキッチンの種類がたくさんあるから、いざ、新築住宅を購入する際どれがいいのか迷ってしまいますよね。 キッチンの使い勝手はその形状や種類によって違い、どの形状、種類がいいかは人それぞれ違いますし、使う人のライフスタイルや性格によって大きく異なります。 見た目のカッコよさや自分ではない他の人ので意見で選んでしまうと後悔してしまう可能性もあります。毎日使い、生活感が出やすいキッチンだからこそ、絶対に後悔はしたくないですよね。自分の生活に合ったキッチン選びをするために、キッチンの種類や、タイプ別にオススメのキッチンをご紹介していきたいと思います。 主なキッチンの種類キッチンの種類は悩んでしまうほどたくさんあります。キッチンを選ぶ前にザっとキッチンの種類についてどのようなものがあるのか知っておくと、自分に合ったキッチンを選ぶ際に役立つと思いますので、ここでは、簡単にキッチンの種類を紹介します。以下はポイントに分けてまとめた図です。 対面キッチンと壁付きキッチンの違い新築住宅のキッチンを選ぶ上で、“リビングダイニングと対面できるか”という点を見る方は多いのではないでしょうか。今や人気となっている対面式キッチン、反対に対面式ではないキッチン、どちらのスタイルにもメリット、デメリットがあります。 対面式キッチンのメリット・テレビを見ながら調理ができる・家族と会話しながら作業ができる・キッチンから子供の様子を見ることができる・料理の配膳が楽になる・会話しながらお茶の用意をすることができる 対面式キッチンのデメリット・料理の音やにおいがリビングに広がりやすい・リビングと同じ空間なのでキッチンが見られてしまう・それなりに面積が必要なので、リビングの面積が減ってしまう 対面式でないキッチンのメリット・リビングからキッチンが丸見えにならないため、急な来客でも気にならない・料理に集中できる・作業効率を考えてオープンな棚にしても問題がない 対面式でないキッチンのデメリット・子供の様子やテレビを見ながら調理はできない・換気を十分に行わないとにおいがこもりやすくなる・リビングと分離、または背を向ける配置が多く、孤立感をかんじることがある 流行りのシステムキッチン最近の新築住宅を見るとほとんどの間取りで対面式キッチンが採用されています。特に対面式キッチンは料理をしながらリビングにいる家族と話せたりキッチンからリビングダイニングを見渡すことができるので人気のキッチンですが、一言で対面キッチンと言ってもその種類は数多くあります。 なんとなく、対面式キッチンって良さそうなイメージはあるものの、数多くあるキッチンの種類とメリット・デメリットまで知っている方は多くないでしょう。 対面式キッチンには、大きく分けてリビングダイニングとキッチンが一体化した“オープンキッチン”、部分的に仕切りを設けた“セミオープンキッチン”があります。オープンキッチン、セミオープンキッチンをさらに分けると、・アイランドキッチン・ペニンシュラキッチン・I型キッチン・L型キッチンに分けることができます。 対面キッチンの種類とメリット “開放感があり、オシャレなオープンキッチン”オープンキッチンは、キッチンに立った際、壁などのさえぎるものがなく、リビングダイニングを見渡すことができることが魅力です。リビングダイニングとキッチンが1つの空間となるため、開放感があり広々とした空間になっております。また、カウンター部分を食事のスペースに使うことや、インテリアを飾るなど、様々な用途に使うことができ、オシャレな開放感のあるキッチンにしたい方には、オープンキッチンがおすすめです。 『アイランドキッチン』「アイランド(Island = 島)」という言葉の通り、アイランドキッチンは、シンクやコンロ・調理台の作業スペースが、壁から離れた場所に「島」のように配置されているキッチンのことを指します。キッチンの両サイドから出入りできるため作業しやすく、ダイニングやリビングにいる人と対面できるという魅力もあるキッチンです。こんな方にオススメ☆・ホームパーティをよくする方・キッチンもリビングの一部として楽しみたい方・広さや購入の資金に余裕のある方・使うたびに清掃、片づけをする方 『ペニンシュラキッチン』「ペニンシュラ(Peninsula=半島)」という言葉の通り、ペニンシュラキッチンは、キッチンの左右どちらかが壁面についており、椅子を並べてバーやカフェのような空間にする、あるいはダイニング側に収納を設けるなど、デザインの工夫次第で多様な使い方ができるという魅力があります。 こんな方にオススメ☆・キッチンやリビングダイニングに開放感が欲しい方・調理台スペースは片づけておきたい方・キッチンカウンターを色々な用途に使いたい方 “収納がある、半独立型のセミオープンキッチン”セミオープンキッチンは高さのあるカウンターや吊戸棚を設け、リビングダイニングとの間を部分的に仕切っており、オープンキッチンのようにリビングを見渡せる一方、高さのあるカウンターでキッチンの中を隠すこともできます。リビングとのつながりや開放感はほしいけど、キッチンの掃除や片づけは苦手…という方には特におすすめのキッチンです。 『I型キッチン』I型キッチンとは、シンク・調理スペース・コンロが一直線に並んだキッチンのことです。日本で一番よくみられるタイプで、下準備や調理、配膳などを平行移動の動線ですますことのできるシンプルなデザインであり、幅広い方に使い勝手のよいキッチンの形状となっております。 こんな方にオススメ☆・開放感は重視していないが、リビングを見渡したい方・リビングから調理台スペースが見えないことを好む方・収納が多いほうがいい方 『L型キッチン』L型キッチンとは、シンクとコンロがL字型に配置されているキッチンのことです。身体の向きを変えるだけで、シンクやコンロを使うことができ、調理中の移動を少なくすることができることが魅力の1つです。人が立つスペースには奥行がありますので、2人での調理もしやすい形状となっております。 こんな方にオススメ☆・効率よく作業をしたい方・キッチンを広々と利用したい方・2人で料理することが多い方 家事に集中したい人にオススメの壁付きキッチン最近の新築住宅での流行りが対面式キッチンと言ったものの、やはり、料理に集中したい方や汚れを気にする方には、対面式ではないキッチンがオススメです。 “リビングから隠れる独立キッチン”独立キッチンはリビングダイニングからキッチンが完全に独立しております。毎日使うキッチンは生活感が出やすい場所ですが、リビングから独立していることで急な来客の際にも慌てなくてすむと思われます。またリビングと区切られているため、料理に集中できる、料理のにおいがリビングに広がらないといったところも独立キッチンの魅力です。 こんな方にオススメ☆・リビングからキッチンを見られたくない方・料理に集中したい方・リビングに料理のにおいが広がることを防ぎたい方・一人で料理をしたい方 “スペースを広く使える壁付きキッチン” 壁付けキッチンとは、その名の通り壁面に沿ってキッチンが備え付けられていて、壁に向かって作業をするキッチンのことです。昔から日本でよくみられるスタイルでリビングダイニングとキッチンの境界がなく同じ空間で、部屋が広く感じられ、キッチンからダイニングテーブルまでの動線もよく、配膳がしやすいというメリットがあります。こんな方にオススメ☆・家族と同じ空間で料理や片づけをしたい方・複数人で料理をすることが多い方 「自分に合ったキッチンとは?」というテーマのもと、それぞれのキッチンの種類やメリット、デメリットなどお伝えしましたが、毎日使うキッチンだからこそ、山口で新築住宅を購入する際も、自分のライフスタイルに合ったキッチンを探す参考になると嬉しいです♪山口・周南・山陽小野田・宇部・防府で新築住宅をお考えの方は是非一度、いえとち本舗までお気軽にお問合せください!家族全員が楽しく過ごせるお家づくりを一緒に考えていきましょう。 10月5日(土)~6日(日) 開催イベント↓【山口市秋穂】土地90坪の平屋3LDK 完成見学会

-

新築住宅を明るくおしゃれな空間に!照明の種類と配置計画のポイント

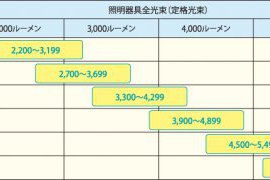

家の照明は、私たちが暮らす生活空間に安らぎと快適さを与える重要な役割を持っています。数ある照明器具の中からお部屋にぴったりなものを選ぶというのもなかなか難しいもの。 そこで、今回は空間をすてきに演出してくれる照明器具の種類や配置の仕方を詳しくご紹介していきたいと思います。この記事であなたが理想とするお部屋づくりのお力になれれば嬉しく思います。 照明器具の種類と特徴 照明器具はたくさんの種類がメーカーから販売されています。部屋にぴったりの照明器具を選ぶためにも、各照明器具の特徴や用途を押さえておきましょう。ここでは、下記の室内で使われる代表的な照明をご紹介していきます。 シーリングライトペンダントライトダウンライトスポットライトブラケットライト シーリングライト シーリングライトは、天井に直接取り付けるタイプの照明です。住宅に多く普及し、最も一般的な照明となっています。 金額は安価なものから高品質で高価な照明も揃えられています。洋室の他に和室にも合う和風デザインのシーリングライトがあり、選択の幅が広い照明器具です。シーリングライトは、部屋の畳数表示がされているので、部屋の広さに適した照明器具を選びやすい特徴があります。 ペンダントライトペンダントライトは、天井からワイヤーやコードなどで吊り下げたタイプの照明器具です。主にダイニング(食卓)などに採用され、光を下方向に照らします。 照明器具を吊り下げる高さを調整することで明るさや照らし方を変えることができます。ペンダントライトとは別にレール状の配線ダクトを取り付ければ、照明器具を横並びに複数設置することができます。照らしたい範囲に合わせて2台設置したり、3台設置したりするなど光の演出の幅が広い照明器具です。 ダウンライト ダウンライトは、天井に埋め込んで設置するタイプの照明です。照明器具自体が天井からでっぱらないので、すっきりとした見た目の空間デザインを演出することができます。 シーリングライトのように一台で部屋を照らすのとは違い、ダウンライト一台の明るさは低いため複数設置する必要があります。ダウンライトは光の陰影をつくる空間演出が特徴的です。 スポットライトスポットライトは対象物を照らして強調させたいときに有効な照明器具です。主に部分照明としてスポットライトは採用され、光の角度や向きを調節して照らし方を変えることができます。 レール状の配線ダクトを取り付ければ複数のスポットライトを設置することが可能で、空間演出の幅も広がります。スタイリッシュに光を表現したい場合に効果を発揮してくれる照明器具です。 ブラケットライト ブラケットは壁面に取り付けるタイプの照明です。屋外用と室内用のブラケットライトがあり、デザインも豊富にあります。 天井面に取り付けしにくい階段や吹き抜けなどへの部分照明としてブラケットライトは採用されます。リビングや寝室などアクセントとして使うこともできます。 照明器具の選び方と配置方法 照明器具は種類によって光の見せ方が違い、空間の演出の仕方が変わります。光の当たり方など、照明器具の特性を知ってそれぞれの部屋にあった照明器具を選んでいきましょう。では、下記にて照明器具別に選び方や配置方法をお伝えしていきます。 シーリングライト シーリングライトは、部屋全体を均等に照らす照明器具です。シーリングライトを配置する方法は、部屋の広さにあった器具を選び、部屋の中央に器具を設置するのが一般的となっています。 ただし、一室に一灯の照明だけだと、単一の光のため単調でつまらないと感じる場合もあります。空間の雰囲気を変えたいという場合は、シーリングライトを主照明として、空間を演出するために補助照明のダウンライトやブラケット、スタンドライトなどを組み合わせてみるといいでしょう。 【照明の組み合わせ方】シーリングライト+ダウンライトシーリングライト+ブラケット+スタンドライト LEDシーリングライトは適用畳数の表示基準が一般社団法人日本照明工業会により記載されています。下記の表は「一般社団法人日本工業会ガイドA121 : 2014 住宅カタログにおける適用畳数表示基準」です。 【LEDシーリングライトの適用畳数の表示基準】<出典:一般社団法人日本工業会ガイドA121 : 2014 住宅カタログにおける適用畳数表示基準> 一般社団法人日本工業会 ペンダントライト ペンダントライトは、光が直下にくるため、電球のワット数や灯数に注意することが大切です。ペンダントライトを主照明にする場合は、部屋の広さに合った照明器具を選ぶ必要があります。 ダイニングにペンダントライトを取り付ける場合は、テーブルのサイズによって灯数が違いますので注意しましょう。下記はテーブルサイズによる照明器具の灯数の目安です。 【大型ペンダントライト(100形電球相当)の場合】800×1200〜1400mm:1灯800×1800〜2000mm:2灯φ1200丸テーブル:1灯 【小型ペンダントライト(60形電球相当)の場合】800×1200〜1400mm:2灯800×1800〜2000mm:3灯φ1200丸テーブル:3灯(400ピッチの三角形) 【小型ペンダントライト(40形電球相当)の場合】800×1200〜1400mm: 3灯800×1800〜2000mm:4灯φ1200丸テーブル:3灯(400ピッチの三角形) また、ペンダントライトの「吊り下げ高さ」と「複数ペンダントライトを設置する場合の間隔(ピッチ)」の目安もありますので、下記の数値をご参考ください。 【ペンダントライト吊り下げ高さ】テーブル面から600〜800mm 【ペンダントライト2灯の間隔(ピッチ)】400〜600mm 【ペンダントライト3灯の間隔(ピッチ)】400〜600mm ペンダントライトにも適用畳数の表示基準が「一般社団法人日本工業会ガイドA121 : 2014 住宅カタログにおける適用畳数表示基準」により示されていますので、参考にしましょう。 【LEDペンダントライトの適用畳数の表示基準】※天井からの吊り下げ高さ30cmとして設定<出典:一般社団法人日本工業会ガイドA121 : 2014 住宅カタログにおける適用畳数表示基準> 一般社団法人日本工業会 ダウンライト ダウンライトは主照明と補助照明の両方の使い方ができます。ダウンライトを主照明にする場合は、配灯の仕方(複数のダウンライトを配置する位置)がポイントとなります。ダウンライトは、明かりを分配して配置することが大切です。 配置方法は、空間中央と壁面を照らすように分散して配灯するといいでしょう。例えば、リビングダイニングに配灯する場合は下記のポイントで配灯していきます。 リビング中央の明かりをつくるダイニング中央に明かりをつくるリビングダイニングの両端の壁面を照らすように明かりをつくる 壁面を照らす理由は、視線のいく壁や天井を照らすことで空間に広がりや奥行きを感じさせる効果があるからです。また、リビングやダイニングの中心に明かりをつくる理由は、部屋の目的をはっきりさせて居場所として空間をつくるためになります。 スポットライト+ブラケットライト スポットライトとブラケットライトは、主に主照明と組み合わせて用いる補助照明です。スポットライトは、対象物を直接照らすことができるため、インテリアや絵などに光を当てて強調すると独特な雰囲気を演出することができます。ブラケットライトも壁面に明かりをつくるので、空間のアクセントとして取り入れるといいでしょう。 まとめ ここまで照明器具の選び方や位置についてご紹介してきました。照明器具を選ぶときは、照明器具の特性をよく知ってから選ぶことが大切です。 また、照明器具の位置についても、照明器具の特性に合わせて、適した位置に配置することが大事になります。照明はとても奥が深く専門家がいます。自分では難しいと感じたら、専門家に相談してみることをおすすめします。 また、当サイトでは照明について下記の記事も掲載していますので、良ければご参考ください。室内の空間を作り出す"室内照明"の重要性①室内の空間を作り出す"室内照明"の重要性② いえとち本舗は簡単に家づくりがわかる資料を無料で提供していますもし、新築住宅にご興味がありましたら参考にしてみてください。資料請求はこちら

-

理想のスタイルから選ぶインテリア◎【いえとち本舗の新築・山口・防府・山陽小野田・周南・宇部】

みなさまこんにちは!いえとち本舗山口中央店です♪ 山口・防府・宇部・山陽小野田・周南で新築住宅の購入をお考えのみなさまは、理想のお部屋のインテリアなどはありますか?(*^-^*) インテリアのスタイルを統一するとぐっとおしゃれなお部屋になり、生活するのが楽しくなりますよね。逆にインテリアのスタイルにこだわらずにコーディネートしてしまうと、なんだかお部屋がごちゃごちゃして見えます・・・ インテリアのスタイルと言っても様々なスタイルがあります。 なので今回は「理想のスタイルから選ぶインテリア◎」についてお伝えしていきます♪ 山口・宇部・防府・山陽小野田・周南で新築住宅の購入をお考えの方で「お部屋のインテリアにはこだわりたいけどまだスタイルは決めていない・・・」という方に少しでも参考になれば幸いです(^^) 今回は北欧ナチュラル・アンティーク・シンプルモダン・ヴィンテージのスタイルに分けてお伝えしていきます♪ ★北欧ナチュラル 北欧ナチュラルは木を基調としたナチュラルなスタイルです♪ 特徴としては木の雰囲気や匂いでリラックスできるようなスタイルで、インテリアが部屋に溶け込みやすいです。 素材の色を変えるだけでナチュラルになったり上品になったり・・・と様々なテイストに変化します。 木材の暖かさや匂いを好まれる方にオススメです♪ ★アンティーク アンティークインテリアは他に類を見ない上品でエレガントな雰囲気。まるでお城のような空間を味わうことができます(^^) アンティークインテリアの特徴は、熟練職人の手作業のような装飾や塗装が施されていることです。 実際に全て熟練職人の手作業で施されているインテリアも多く見られ、優雅な雰囲気でとても魅力的です。 白を基調としたインテリアは清潔感のある女性らしい空間を作りだし、茶を基調とすれば大人なクラシカルな空間になります。 レトロで美しい雰囲気がお好みの方にオススメです♪ ★シンプルモダン シンプルモダンのインテリアはその名の通りシンプル。でもシンプルなだけではなく他のインテリアの邪魔をしない上品さをあわせ持っています。 クロスや照明を派手なものにしたい場合はシンプルモダンのインテリアがピッタリです(*^-^*) また、シンプルモダンは生活感を感じさせないモデルルームのような雰囲気を作り出します。 いつでもスッキリとした空間で生活されたい方にオススメです♪ ★ヴィンテージ ヴィンテージのインテリアは落ち着きのある雰囲気で生活に程よくなじんできます。 ヴィンテージのインテリアの特徴は、長年使いこんだような味わい深い風合いの塗装や装飾です。 テイストを変えれば上品にもクラシックにもなるのが見どころです。 使い古されたインテリアのような雰囲気がお好みの方にオススメです♪ ★さいごに 4つのインテリアのタイプをお伝えしましたが、インテリアはもっと多くのスタイルがあり奥が深いものです。 多くの時間を過ごすお家のインテリアは自分が一番落ち着くことができるスタイルがいいですよね。 好みのスタイルを見つけてから、インテリアを統一すると良いと思われます♪ インテリアのスタイルについて少しでも皆様の参考になれば幸いです(^^♪ 12月14日(土)~12月22日(日)開催イベント↓【山口市下市町】圧倒的リビング!平屋3LDK GRAND OPEN!