ブログ/コラム

Blog/Column

建物・家づくり

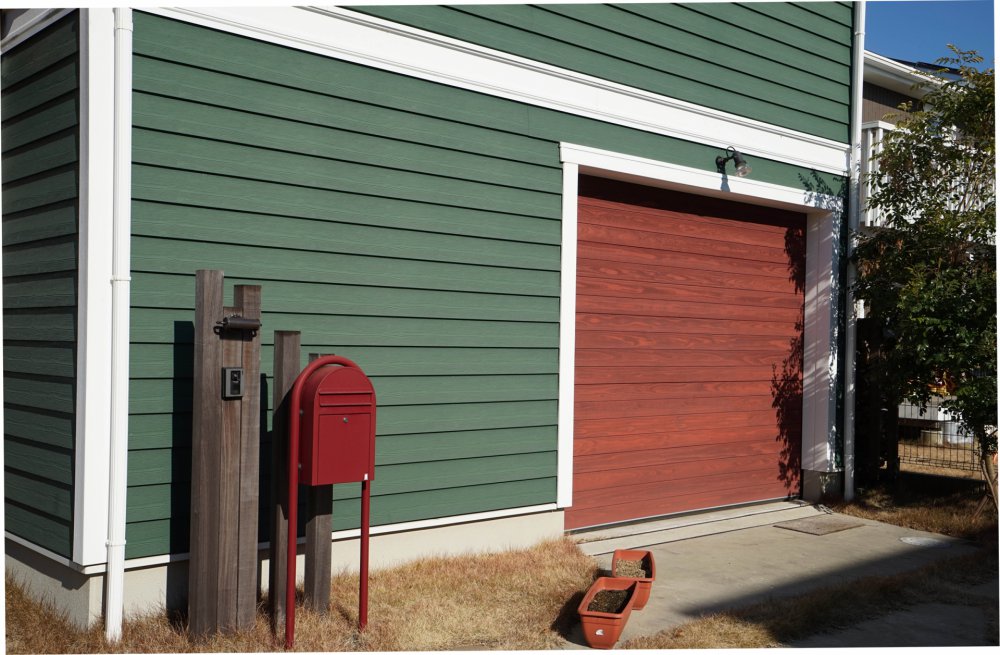

ビルトインガレージのメリット・デメリットは?後悔しないためのコツ

愛車をいつでも楽しむことができる夢のある住宅。趣味空間として充実しているだけでなく、土地の有効活用ができるということもビルトインガレージの魅力です。

人生に楽しみを与え、高い実用性も兼ねているビルトインガレージは、憧れている人も多く人気があります。この記事ではビルトインガレージのメリットやデメリット、後悔しないためのコツなどをお伝えしていきます。

ビルトインガレージとは

一般的な住宅は建物と駐車スペースを別々に設けますが、狭い土地だと駐車スペースを設けることができなかったり、駐車スペースを設けるために居住する建物部分を削らなければいけなかったりします。こういった事情を解決し、土地を有効活用できる建物がビルトインガレージです。

ビルトインガレージは建物の1階部分が駐車スペースとなり、居住スペースと駐車スペースが一体になる構造になっています。ビルトインガレージは狭い土地でも駐車スペースを設けることができるということだけでなく、車が好きな方やDIY好きな方にも人気が高く暮らしをさらに楽しませてくれる住宅です。

ビルトインガレージのメリット

土地が狭くても駐車スペースを設けられる

ビルトインガレージは駐車スペースを確保することができない狭い土地にはうってつけといえます。ガレージのように駐車目的のスペースなら容積率の緩和精度があり、建築物の床面積の1/5までなら床面積に算入されません。これなら都心部のような容積率の厳しい土地でも効率よくスペースを活用することができます。居住空間の良好な環境を取り入れられる

居住スペースは必然的に2階以上に設けることになりますが、上の階に居住スペースがくることで、採光や通風をとりやすい間取りになります。リビングも高所のところにくるため眺望も良くなり、バルコニーとつながるリビングなら空間に奥行きが生まれて開放感を得ることができます。充実した趣味空間が実現

ガレージと居住空間の仕切りをガラスにすれば、いつでも室内から愛車を眺めることができます。ビルトインガレージはティーラーのショールームのように見せることができるためインテリア性も上がり、趣味空間として充実します。また、屋外のように扱えるため車の整備やDIYも室内で行うことができます。駐車から居住空間までアクセスが容易

駐車スペースから居住スペースにアクセスできる玄関を設ければ外に出ることなく室内に入ることができます。雨が降っている時や買い物から帰ってきた時は、移動の負担が少なく非常に効率の良い動線になります。車を室内環境で保管できる

一般的な駐車スペースは屋外にあるため、車は外部の影響を受けやすいことが懸念されます。歩行者のいたずらや風雨にさらされることで、車を痛めてしまう可能性もないとは限りません。その点、ビルトインガレージは室内に車が駐車されるため、外部からの影響を受けず安心して保管することができます。ビルトインガレージのデメリット

居住空間が2階以上になる

1階に駐車スペースきて居住空間が2階以上になるため、アクセスするには階段の登り下りが必ず必要になります。身体の負担を感じやすい高齢者や障害を抱える方には、この構造はデメリットとなってしまいます。ホームエレベーターを設置する案もありますが、その分エレベーター設置のスペースを確保する必要があるのと、導入コストが高くなります。

建物構造の制約を受けてしまうことも

ガレージは車の駐車スペースを確保する必要があるため、居住空間と比べて壁や柱が少なくなり、階数も2階以上ということもあって建物の荷重に耐える構造を有していることが求められます。建物構造には木造や鉄骨造、RC造などがありますが、設計によっては選べる構造が制限されてしまうでしょう。音や排気の臭いの対策が必要

車のエンジン音や排気の臭いが居住空間にまで届いてきてしまう可能性があるため対策が必要です。遮蔽するシャッターも思っているよりも大きい音が鳴りますので、音の出にくいものを取り付けることが望ましいです。ビルトインガレージに必要なもの

ガレージの床は水に強く油などで汚れても大丈夫な素材を使うことが望ましいです。一般的にはコンクリートが採用されていて、車のような重量のあるものがのっても割れない強度を有していることが必要です。床材は複合的に使うケースもあり、駐車スペースはコンクリート、車を駐車しない場所は無垢材やタイルで仕上げることもできます。

床は水が流れていくように歩行が困難にならないくらいの緩い勾配(傾斜)を設け、洗車などを行う場合は排水口を設けるといいでしょう。コンクリートは水を吸う性質があるため状態を維持していくために撥水性のある塗料や樹脂製塗料を塗ることもおすすめです。

駐車スペースとして広さは余裕を持って確保することが大切です。現在所有する車に合わせて設計してしまうと、車の買い替えの時に選べるものが制限されてしまいます。また、介護者の車の乗り降りや車椅子の移動なども1.4m以上の通路幅を確保する必要があります。

車の排気ガスの臭いは換気扇を設けて空気の入れ替えができるようにしましょう。シャッターは開閉時に音が響くためできるだけ音の出にくいものを選ぶこと。スライダー式は巻き上げ式のシャッターよりも音が静かです。

また、シャッターは間口が長く重量があります。手動だと開く時の負担が大きいため自動開閉型のものがおすすめです。リモコン操作で開閉ができますので、車に乗りながら操作が可能です。 ガレージ内は暗くなりますので照明を設置しておきましょう。

ガレージ内で使う道具類や車関係の備品は収納するスペースがあると便利です。また、電気工具が使えるコンセント、湿気や室温対策のためのエアコンもあるといいでしょう。

ビルトインガレージで後悔しないための注意点

ビルトインガレージは一般的な住宅と違って求められる構造や条件が異なりますので、ビルトインガレージをご検討されている方は、実績のある会社に依頼することをおすすめします。家づくりは土地を探すところから始まりますが、素人の方がビルトインガレージに適する土地かどうか判断するのは難しいです。

傾斜地や高低差のある土地だと、車を駐車することが困難になり実用性が欠けてしまいます。もし、ビルトインガレージを建てたいと思っている方は、土地探しの時に建築士や設計士の方に立ち会ってもらい、その土地が適しているか判断してもらってから購入をしましょう。

ビルトインガレージの居住空間はいろいろな工夫を盛り込めることができます。工夫を凝らした間取りにするには、住宅会社の設計力が試され、スキップフロアなど特殊な間取りも設計できる会社を選ぶことが望ましいです。

設計力のある会社に依頼することでビルトインガレージのデメリット部分も解消することが可能ですので、希望を叶えてくれる住宅会社を選びましょう。

まとめ

ビルトインガレージは狭い土地でも駐車スペースを確保できる建物です。土地を有効活用することができますので、都心部のような狭小地の多いところに有効です。趣味空間としても楽しませてくれる建物ですので、これから新築を購入しようと考えている方は、ぜひビルトインガレージもご検討してみてはいかがでしょうか。

家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。

資料請求はこちらから

さらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。

会員登録はこちらから

関連記事

-

無垢材フローリングのメリット・デメリットと長く使えるお手入れ方法

木のあたたかみを感じさせてくれる無垢材フローリングは家族と過ごすお住まいを優しい空間へと彩ってくれます。木の香りはリラックス効果があり、肌触りも良く人の気持ちを安心させてくれる素材です。今回は無垢材フローリングに興味がある方に向けてメリット・デメリットをご紹介していきたいと思います。 無垢材フローリングのメリット無垢材フローリングは本物の木を切り出してつくっているフローリングです。複合フローリングのように合板と組み合わせたものとは違い、木の深い味わいをお部屋に取り入れることができます。それでは無垢材フローリングのメリットについて一つずつご紹介していきます。 本物の木のあたたかみで空間を彩る無垢材フローリングは本物の木を加工してつくっていますから、木のあたたかみが空間いっぱいに広がりやわらかい印象を与えてくれます。フローリングの木目も印刷ではないため、一枚一枚木目が違い表情豊かに彩ってくれます。無垢材フローリングは針葉樹と広葉樹があります。どの樹種も特徴があり、見た目も全然違いますから、イメージしている空間に合う樹種を選びましょう。木材の味を思う存分取り入れたいという方は、無垢材フローリングはぴったりな床材と言えます。 なめらかな肌触りと断熱効果木材には空気層があるため断熱性があります。複合フローリングのように素足で歩いた時にヒンヤリするということがなく、滑らかな肌触りを無垢材フローリングは感じることができます。また、硬さも程よく快適な質感は床を歩いた時の重さを吸収し安心感を与えてくれます。スギやマツ、ヒノキなどの針葉樹は比較的に柔らかい材質であるため、肌触りが良く心地の良い質感を味わえるでしょう。 調湿効果とからだに優しい無垢材フローリングは化学製品を使わないで成型されますから、子供のアトピーやアレルギーの心配が比較的少ない床材となっています。調湿効果もあるので室内の湿気が多くなった時は湿気を吸い、少なくなった時は湿気を放出してくれます。天然の調湿機能によって快適な室内環境を調整し、そこに住んでいる人は心地よい感覚をもって暮らすことができるでしょう。 経年変化で深い味わいがでる経年変化を楽しめるのも無垢材フローリングの良いところです。年数により傷や色の変化は味わい深いものになり、真新しい頃とはまた違った表情を見せてくれます。複合フローリングのように劣化によって美観が落ちるのとは違い、劣化も味としてだせるのは無垢材フローリングだけではないでしょうか。無垢材フローリングの経年変化は、その部屋で過ごしたいろいろなことを感じさせてくれる暖かみがあります。 木の香りを楽しめる無垢材フローリングは木の香りを楽しめるのも良いところです。木の香りはリラックス効果があり、心身をリラックスさせてくれます。木の香りがする樹種はスギやヒノキなどの針葉樹です。木の香りを楽しみたいという方は、広葉樹にはほとんど香りがありませんので注意しましょう。いつまでも木の香りが持続するわけではありませんが、針葉樹をふんだんに使った住宅は築5年以上経っても木の香りが持続するとも言われています。 無垢材フローリングのデメリット無垢材のフローリングの良いところを挙げましたが、デメリットとなる要素もあるので、無垢材フローリングを検討している方はポイントを押さえておきましょう。 価格は高め無垢材フローリングは一般的に普及している複合フローリングと比べて価格が高めに設定されています。コストを気にされる方は無垢材フローリングは後述で出てきますが、メンテナンス費用などもかかりますので、決してコストパフォーマンスが高い床材とは言えません。また、表面処理されていないフローリングは、床施工後に塗装を施すなどの処置が必要なので、フローリングの費用の他にも施工費が高くついてしまいます。 反りや割れが生じる無垢材フローリングの調湿効果は、裏返すと水分を吸収したり、水分が抜けて乾燥したりすることですから、木の収縮と膨張が繰り返されます。フローリングの製造過程で木材を乾燥させ含水率を落としてはいますが、それでもすべての床材が均一になるわけではありません。木材が安定するまでは時間をかける必要があり、その間に反りや割れ、床鳴りが起きる可能性があるでしょう。このように木の特性を知って施工することが大切であり、無垢材フローリングの施工に長けた職人の技術が必要です。 傷やシミがつきやすい複合フローリングと比べると無垢材フローリングは柔らかい素材となっているため、傷や凹みがつきやすくなっています。特にスギやヒノキなどの針葉樹は柔らかく、物を落としてしまうと傷ついてしまうでしょう。また、ジュースなどの飲み物や食べ物などを床にこぼしてしまうと色素が床に残ってしまいます。できるだけ傷やシミがつかないように塗装を行って保護する必要があります。塗装は「UV(ウレタン)塗装」と「オイル塗装」の二種類があり、それぞれ特性が違いますので希望に沿う塗装を施しましょう。 水に弱い無垢材フローリングは水分が染み込みやすい素材です。複合フローリングの場合は表面にコーティングをしていますので、水を弾き吸収しない処置をしていますが、無塗装の無垢材フローリングは水を弾かずどんどんと吸い込んでしまいます。無塗装品を使ってしまうと水分を吸収しやすく割れや反りの原因にもなりますので、床材を安定させるためにも塗装を行っておくことが大切です。 定期的にメンテナンスが必要無垢材フローリングは塗装を施して表面を保護していますが、年数により塗料やワックスが劣化したり、剥がれてきたりします。美観を保っていくためには定期的に塗装をしていく必要があり、メンテナンス費用が複合フローリングと比べて掛かります。また無垢材フローリングは汚れも付着しやすいため、掃除やお手入れは欠かせません。家全体に無垢材フローリングを張っている場合は、メンテナンス費用が掛かることと、お掃除やお手入れの手間が一般的なフローリングよりも必要であることを把握しておきましょう。 無垢材を長持ちさせるお手入れ方法無垢材を長持ちさせるためには普段からお手入れすることが大切です。長くキレイに保っていくために下記のお手入れを実践していきましょう。【無垢材フローリングのお手入れ方法】 水拭きをするクリーナーなどを使って汚れを落とす定期的に塗装を行う上記のお手入れ方法を守って無垢材フローリングを長く使っていきましょう。 まとめ無垢材フローリングは木のあたたかみを存分にだせる床材です。無垢材フローリングを張った部屋は木のぬくもりが部屋中に広がって優しい空間を演出してくれます。リビングのように家族が集まる部屋にはぴったりな床材ですので、取り入れたいという方は、今回お伝えした無垢材フローリングのメリット・デメリットを押さえて床材を選んでいきましょう。いえとち本舗では家づくりのお役に立てる資料を無料でご提供しています。建てたい家が見つかる人気プラン10集や資金計画などの資料がありますので、ぜひご参考ください。資料請求はこちらのページからご請求できます。

-

初心者向け! 家づくりの流れについて解説

「新築住宅を建てる段取りって、どんなもの?」「実際に住めるようになるまで、どれくらいかかるの?」 というような疑問は、非常に多く聞かれます。たしかに新築の家を建てる機会は人生で一度あるかないかです。詳しく知っていることのほうが珍しいでしょう。本記事では、新築住宅を建てるまでの流れや期間について、詳しく解説しています。本記事を読めば、実際に住めるようになるまでの流れやスケジュール感が、ほとんど理解できるはずです。 新築住宅を建てようとしている方は、ぜひ参考にしてください。 <どんな暮らしをしたいかを決める>もっとも大切なのは、新築住宅で、どのような暮らしをしたいかはっきりさせることです。理想とする暮らしは、人それぞれの答えがあります。家族と相談して、妥協のない理想像を、まずははっきりさせましょう。注目すべきポイントとしては、以下のようなものが挙げられます。 デザイン費用間取り収納生活導線コンセント配線耐震省エネ性能日当たりソーラーパネルランニングコストetc... というようなところを、つぶさに検討していきましょう。もちろん人によっては、他にも検討すべきポイントは出てくるはずです。気になるところは、徹底して考え抜くことが大切です。 ひとつ注意したいのは、最後に挙げた「ランニングコスト」という点。具体的には水道代やガス代、電気代などですね。家を買うことよりも、ランニングコストとして、決して小さくないお金がかかります。だからこそ、ランニングコストについては、しっかりと考えておくことが重要です。新築住居を建てる費用については、誰しもが深く考えます。しかし建ててから掛かる費用のことを、突き詰めて考える人は、さほど多くありません。「そこは盲点だった!」と、建ててから後悔する人もいます。後悔しないように、じっくり考えましょう。<土地と住宅会社の選定>理想とする新築住宅がはっきりと見えたら、土地を選びます。 周辺の商業施設周辺の公共施設(銀行や病院、市役所など)騒音通勤・通学のしやすさ

-

建ぺい率と容積率って?調べ方や知っておくべき注意点を解説!

家を建てる土地には街並みの景観や防災、人の流入などを整えるために建築物の制限があります。家の設計では建ぺい率や容積率などの建築制限が必ず関わっていきますので、しっかりポイントを押さえておきましょう。この記事では建ぺい率や容積率についてご紹介します。1 建蔽率(建ぺい率)とは?2 容積率とは?3 用途地域によって制限がある! 4 知っておくべきポイント5 まとめ建蔽率(建ぺい率)とは? 家を建てる敷地には建築可能な大きさが定められており、この値を建ぺい率といいます。通常は分数で表記されていますが、よく使われているのはパーセントです。建物の大きさとは建物の外壁や柱の中心線に囲まれた部分を示し、建物の水平投影面積が該当します。土地は街並みの景観や防災、採光、通風などを整えるために建築する建物を制限しています。もし、制限なく建築ができると高い建物ばかり多くなってしまったり、日照をとることができない建物ができてしまったりと住みにくい都市になってしまいます。住みやすい都市となるように土地には建物の制限を設けてバランスをとっています。建ぺい率は各市町村の役所や不動産業者により公開されており、インターネットや電話で確認できます。市役所は都市計画課や街づくりを担う部署で相談ができますので、調べ方が分からなかったり、土地について相談があったりする場合は直接聞きにいくのもいいでしょう。求め方は以下の計算式で算出することができます。建ぺい率(%)=建築面積 / 敷地面積 × 100【例:建築面積が75㎡、敷地面積が150㎡、建ぺい率が50%の場合】75㎡ / 150㎡ × 100 = 50%上記の例でいくと、150㎡の敷地面積に対して75㎡の建築面積を持つ建物が建築可能です。 容積率とは? 容積率は建物の内容量を制限する割合で、都市機能をオーバーさせないために人工をコントロールする役割があります。容積率の制限がないと部屋数を増やすためにいくらでも高い建物を建てることが可能になってしまい、人口数も増えることで都市機能の許容範囲を超えてしまいます。建物の内容量は延床面積で表し、敷地面積で除すると容積率が算出できます。計算式は以下になります。容積率(%)=延床面積 / 敷地面積 × 100【例:延床面積が300㎡、敷地面積200㎡、容積率が150%とした場合】 300㎡ / 200㎡ × 100 = 150%上記の条件でいくと延床面積300㎡までなら建築可能ということになります。建ぺい率や容積率は制限を超えて建てられませんので、土地選びの際は必ず確認してから選ぶことが大切です。 用途地域によって制限がある! 用途地域ごとの建ぺい率や容積率を表にまとめましたのでご覧ください。 用途地域建ぺい率(%)容積率(%)第一種・第二種低層住居専用地域30・40・50・6050・60・80・100・150・200第一種・第二種中高層住居専用地域30・40・50・60100・150・200・300・400・500第一種・第二種住居地域50・60・80100・150・200・300・400・500 容積率は条件が厳しい方を適用 容積率は前面道路の幅員によって数値が変わってきます。前面道路とは敷地に接する道路のことで、幅員12m未満の道路は建築基準法により指定する計算式で算出し、都市計画が定める指定容積率と照合して条件が厳しい方が該当になります。幅員12m未満の場合の計算式は用途地域により割合が異なり以下にまとめましたのでご覧ください。 前面道路幅員12m未満の計算式【第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域】道路幅員(m)×0.4【近隣商業地域、工業地域、無指定地域】道路幅員(m)×0.6 幅員12m未満の場合の求め方 前面道路幅員3m、用途地域が第一種低層住居専用地域で指定容積率が150%とした場合で容積率を求めていきます。指定容積率 = 150% → 15/10(分数での値)前面道路幅員3m × 0.4 = 1.2(120%) →12/10(分数の値)上記の数値により条件が厳しい12/10(120%)が容積率となります。 知っておくべきポイント 建築基準法では建築面積の緩和措置がありますので、より広い建物を建てるために有効に活用することがポイントです。ここでは、建物にかかる制限の規定で知っておきたいポイントをお伝えします。 建ぺい率の緩和措置 建ぺい率は緩和措置があり、以下の条件に適合すると指定する数値を都市計画で定める数値に加算することができます。 防火地域内の耐火建築物の場合は+10%加算 特定行政庁指定の角地の場合は+10%加算 1と2の条件を両方満たしていると都市計画で定める数値に+20%加算することが可能です。用途地域によって緩和措置の対象が異なりますので、下記にまとめたものをご参考にしてください。【第一種・第二種低層住居地域、第一種・第二種中高層住居地域、工業地域】都市計画で定める数値:30、40、50 防火地域内の耐火建築物の緩和:1+10% 特定行政庁指定の角地の緩和:1+10% 2+3の両方の条件に適合する場合の緩和:1+20% 【第一種・第二種住居地域、準住居地域、準工業地域】 都市計画で定める数値:50、60、80 防火地域内の耐火建築物の緩和:1+10%(1の値が80の場合は制限なし) 特定行政庁指定の角地の緩和:1+10% 2+3の両方の条件に適合する場合の緩和:1+20%(1の値が80の場合は制限なし) 建ぺい率80%を除いて近隣商業地域や商業地域、工業地域なども緩和措置がされています。地階の建築面積と延床面積の特例 地階(地下室)は建築面積や容積率の特例があり、条件を満たすことで緩和することができます。地盤面から1m以下の地階は建築面積に算入されません。また、住宅スペースと見做す部分の床面積の1/3を限度として、「地階の床から地盤面までの高さが地階の天井高1/3以上あること」「地盤面から地階の天井までの高さが1m以下であること」の2つの条件を満たすと容積率の計算の際は延床面積として含まれません。例:容積率限度を延床面積150㎡とした場合、50㎡以下の地階なら延床面積に算入せず設けることができます。外壁から1m以内の軒や庇やバルコニーは建築面積に含まれない 庇や軒、バルコニーなど外壁から突き出す部分が1m以内の場合は建築面積に含まれません。もし、外壁から突き出している部分が2mある場合は、緩和されている1mを差し引いた1mの部分が建築面積に含まれます。開放性を持つ建築物の建築面積の緩和 開放性を持つ建築物は、建物の先端から1m以内の部分は建築面積に含まれません。開放性というのは具体的な条件が規定されており、以下の条件となります。 外壁がない部分が連続して4m以上 柱の間隔が2m以上 駐車場や駐輪場の施設の延床面積の除外 カーポートは柱や屋根を持つ建築物となるため基本的に建築面積に含まれます。ただし、駐車場や駐輪場を目的とした施設の場合、容積率の算定の際は建築物の延床面積1/5を限度として差し引くことができます。ロフトや小屋裏の延床面積の緩和 ロフトや小屋裏は一定の条件を満たすことで居住部分として看做されず延床面積の算入から除外することができます。延床面積に含まれない条件は以下のことを満たす必要があります。 ロフトの床面積がロフトのある階の床面積の1/2未満 天井高が1.4m以下 居住などに使用する仕様でないこと ロフトの床面積がロフトのある階の1/8を超える場合、各階の壁量を増やすこと ロフトは居住スペースとして看做されていないため、仕様には注意しましょう。床の仕上げが畳や絨毯、タイルカーペットなどにすると居住スペースとして看做されてしまう可能性がありますので、設計の際は設計士の方に相談しながら計画していくことが大切です。 まとめ 建ぺい率や容積率を確認せず土地を選んでしまうと、当初計画していた大きさの建物が制限により建てられなくなってしまうということになりかねません。家を建てる時は必ず建ぺい率や容積率が関わってきますのでちゃんとどんなことか理解しておきましょう。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。資料請求はこちらからさらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。会員登録はこちらから