ブログ/コラム

Blog/Column

建物・家づくり

一戸建ての光熱費はいくら?マンションよりも高い理由や節約方法を解説

これから一戸建てを購入予定の方や、すでに一戸建てに住んでいる方は、光熱費が気になるのではないでしょうか。一般的に一戸建てはマンションよりも光熱費が高めになる傾向があり、家計を節約するには適切な対策が必要です。

この記事では、一戸建ての光熱費の目安やマンションよりも高い理由、節約方法などを解説します。どのようにすれば一戸建ての光熱費を節約できるかがわかるようになるでしょう。

目次

1.光熱費とは?

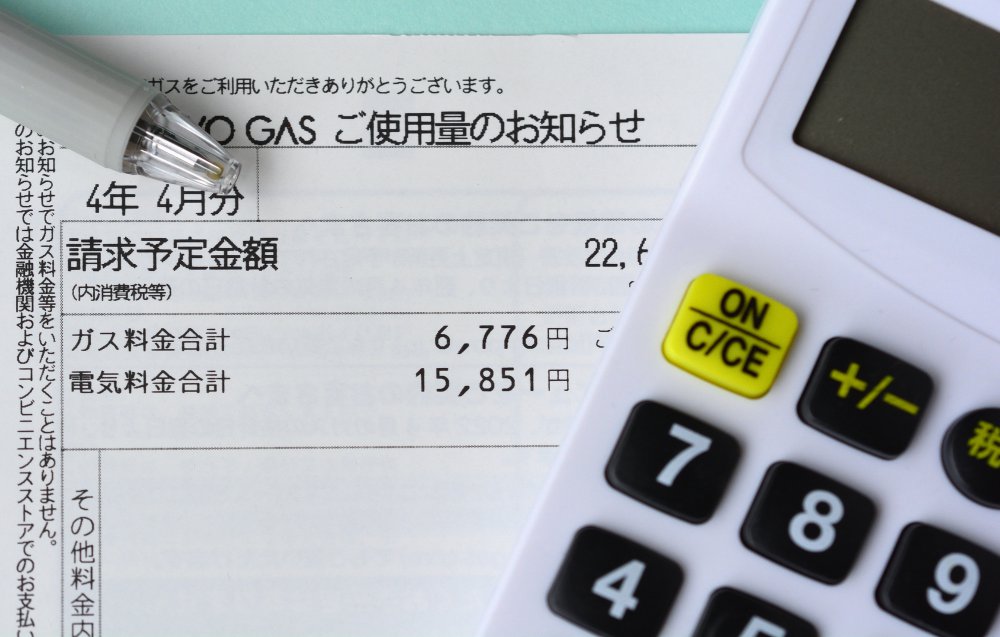

光熱費とは、電気代やガス代、灯油代など、生活のために必要なエネルギーの利用料金を指します。会計上の勘定科目では、水道代を含めて水道光熱費と呼ばれるのが一般的です。ここでは、光熱費の算出方法や特徴を解説します。

1-1.光熱費の算出方法

電気代やガス代、水道代の請求書には難しい専門用語が記載されていますが、光熱費の計算方法は至って簡単です。光熱費は以下の計算式で算出できます。

光熱費 = 基本料金 + 使用料 + その他の料金

基本料金は、電気やガス、水道などのサービスを提供するための基本的な料金です。契約内容やサービス提供会社などによって異なり、使用量に関係なく発生します。使用料は1ヵ月間の使用量に基づく料金です。電気やガスの使用量が多いほど使用料が増えます。

その他の料金は、別のサービスの利用料や法律に基づいて徴収される料金です。再エネ発電賦課金などが該当し、請求書に明示されます。

電気代やガス代、水道代に暖房用の灯油代などを加えた金額が、1ヵ月間の光熱費(水道光熱費)になります。

1-2.光熱費は固定費に含まれる

光熱費は毎月支払う必要があり、流動費ではなく固定費に含まれます。使用量に応じて変動する部分があるため流動費としての側面も有しますが、使用しなくても毎月必ず支払う費用であるため固定費とみなすのが一般的です。

家計の節約は固定費の見直しが基本で、固定費の節約効果は長く続きます。これは、光熱費は生活に不可欠なエネルギーの利用料金であり、家計の基盤となる費用であるためです。省エネ対策をしたり、サービス提供会社や料金プランを見直したりすることで、家計の節約につながる可能性があります。

1-3.光熱費は地域や世帯人数によって異なる

光熱費は地域や世帯人数によって異なることが特徴です。北海道や東北、北陸地方などの豪雪地帯では冬場のエネルギー使用量が増加するため、他の地方と比較すると光熱費が高めになる傾向があります。

また、光熱費は世帯人数が増えるほど高くなり、一人暮らし世帯よりも4人家族世帯の方が光熱費は高額になります。これは世帯人数が増えるほど、広い生活スペースが必要になるためです。なお、建物の構造によっても光熱費は異なってきます。

2.一戸建ての方がマンションよりも光熱費が高くなる理由とは?

光熱費は建物の構造によっても異なり、一戸建てはマンションよりも光熱費が高くなる傾向があります。これは建物の専有面積や気密性・断熱性の違いによるものです。ここでは、一戸建ての方がマンションよりも光熱費が高くなる理由を解説します。

2-1.専有面積が広い

一戸建てはマンションやアパートと比べると専有面積が広く、エアコンなどの消費電力が大きくなる傾向があります。また、一戸建てはマンションやアパートよりも部屋数が多い傾向があり、部屋数が増えるほどエアコンや照明器具の設置数も増えるため、光熱費が高くなります。

2階建てや3階建ての戸建て住宅は、ワンフロアの集合住宅と比べると空調効率が落ちることも光熱費が高くなる理由の一つです。

2019年9月に日本生活協同組合連合会が実施した「電気・ガス料金調査」においても、一戸建ては集合住宅よりも使用量・料金ともに高いという結果になっています。

同調査によると、一戸建ての1ヵ月当たりの電気料金は平均8,546円で、集合住宅の6,477円と比べると2,000円以上高いです。

2-2.契約アンペア数が大きい

電気代は契約アンペア数によって基本料金が変わり、一般的に一戸建てはマンションよりも契約アンペアが大きくなる傾向があります。

一戸建てはマンションよりも電気使用量が大きくなる傾向があるため、マンションよりも高めのアンペア数での契約が必要です。アンペア数が低いと、一度に多くの電気を使用するとブレーカーが落ちてしまいます。

東京電力の場合、30アンペアの基本料金は885.72円/月、60アンペアの基本料金は1,771.44円/月です。

電気代は基本料金と使用料、その他の料金(燃料費調整と再エネ発電賦課金)を加えた金額になるため、基本料金が高くなると電気代も高くなります。

2-3.気密性・断熱性が低い

一戸建てはマンションと比べて壁や天井、床などの構造が複雑で、隙間ができやすい傾向があり、冷暖房の効率が落ちてしまいます。

また、一戸建ては外部との接点が多く、屋根や外壁は直射日光にさらされ、室内は外気温の影響を強く受けます。猛暑日などに室温を適正に保つにはエアコンをフル稼働しなければならず、電気代は高くなりがちです。

ただし、一戸建てでも高性能な断熱材を使用することで、高い気密性と断熱性を実現している住宅も増えています。気密性と断熱性を高めることで冷暖房の効率が良くなり、光熱費の節約につながります。

3.水道光熱費の平均額

家計を節約するには、水道光熱費の平均額を把握しておくことが大切です。ここでは、世帯人員別・地域別の水道光熱費の平均相場をご紹介します。なお、一戸建て・マンション別のデータはなく、あくまでも水道光熱費の平均額です。

3-1.世帯人員別の水道光熱費の平均額

総務省統計局のデータを基に、一般社団法人エネルギー情報センターが運営する新電力ネットが算定した世帯人数別の水道光熱費の平均額(電気代・ガス代・他の光熱・上下水道代)は以下のようになります。

|

世帯人数 |

1ヵ月あたりの水道光熱費の平均額 |

|---|---|

|

単身 |

11,847円 |

|

2人家族 |

19,607円 |

|

3人家族 |

22,834円 |

|

4人家族 |

23,764円 |

|

5人家族 |

25,751円 |

|

6人家族以上 |

32,652円 |

上記のデータから、世帯人数が増えるほど水道光熱費の平均額も増えることがわかります。単身世帯と2人家族の差額は7,760円、2人家族と3人家族の差額は3,227円、3人世帯と4人世帯の差額は930円です。

単身世帯と2人家族では水道光熱費に大きな差がありますが、世帯の構成人員が2人以上になると、大きな増加は見られません。これは、電気代やガス代がかかるエアコンやキッチン、お風呂などを家族全員で共有することで、個々の使用量が分散されるためです。

ただし、家庭ごとに状況は異なり、省エネ対策や設備の違いによっても差が生じることに留意する必要があります。

3-2.地域別の水道光熱費の平均額

総務省統計局のデータを基に、新電力ネットが算定した地域別の水道光熱費の平均額(電気代・ガス代・他の光熱・上下水道代)は以下のようになります。

|

地域 |

1ヵ月あたりの水道光熱費の平均額 |

|---|---|

|

北海道地方 |

23,465円 |

|

東北地方 |

22,404円 |

|

関東地方 |

18,091円 |

|

北陸地方 |

22,471円 |

|

東海地方 |

18,196円 |

|

近畿地方 |

17,765円 |

|

中国地方 |

17,845円 |

|

四国地方 |

19,409円 |

|

九州地方 |

17,135円 |

|

沖縄地方 |

16,750円 |

最も水道光熱費が高いのは北海道地方で、水道光熱費の平均額は23,465円です。2番目に高いのは北陸地方で22,471円、3番目は東北地方の22,404円となります。豪雪地帯になるほど水道光熱費が高くなることがわかります。

最も水道光熱費が安いのは沖縄地方で、水道光熱費の平均額は16,750円です。北海道地方との水道光熱費の差額は6,715円になります。沖縄地方は本土と比べると冬は暖かく、冬場のエネルギー消費量を低く抑えられるため、水道光熱費が低めになることがわかります。

3-3.2023年に電気代やガス代が値上がりしている理由

電気代やガス代は、新型コロナウイルス感染症パンデミックやロシアによるウクライナ侵攻、円安などの影響を受け、2021年4月頃から値上がり傾向にあります。これは、原油や天然ガスなどの輸入価格が上昇し、電気代とガス代の原料費調整額が上昇したためです。

政府与党の公明党が実施した調査によると、東京ガスを使用している標準家庭のガス料金は2022年1月から2023年1月の1年間で約37%値上がりしています。

電気代は、2023年6月1日に大手電力会社7社は値上げを実施しましたが、経済産業省は「電気・ガス価格激変緩和対策」を実施しており、政府による「激変緩和措置」により値上げの影響は抑えられています。

激変緩和措置は2024年4月末まで延長されたものの、2024年5月からは激変緩和の幅を縮小する方針です。今後の電気代やガス代の値動きについては、原油やLNGなどの燃料価格や円相場の状況、国の政策などによって変わってきます。

4.一戸建ての光熱費を低く抑える方法

一戸建ての光熱費はマンションよりも高めになる傾向があり、電気代やガス代も値上がり傾向にあります。家計の負担を軽減するには、光熱費の節約が必要です。ここでは、一戸建ての光熱費を低く抑える方法を解説します。

4-1.冷暖房の効率を上げる

冷暖房の効率を上げると、光熱費の節約につながります。冷暖房の効率を上げるには、住宅の気密性と断熱性を高め、エネルギー効率の高い機器の使用が有効な方法です。

窓は建物の外部と内部を結ぶ接点であり、外気が入り込んだり室内の熱や冷気が逃げたりします。窓に断熱シートを貼ると断熱性が高まり、冷暖房の効率が上がります。遮光カーテンの使用や二重窓の導入、Low-Eガラス(エコガラス)の使用も気密性と断熱性を高めるのに有効です。

また、古いタイプのエアコンは省エネ性能が低いため、最新の機種に買い替えることも冷暖房の効率を上げることにつながります。フィルターの掃除や適切な温度設定、サーキュレーターの併用なども、冷暖房の効率を上げる方法の一つです。

4-2.電力会社やガス会社を乗り換える

電力会社やガス会社を乗り換えることで、光熱費を削減できる可能性があります。エネルギー市場は電力自由化によって市場が開放されており、数多くの企業が参入し、価格競争が行われています。

現在の電力やガスの契約内容と料金を確認し、他の会社が提供するプランと比較すると、より良い条件での契約が可能です。これにより、光熱費の節約につながります。賃貸の一戸建てであっても、電力会社を変える際には基本的に家主の許可は必要ありません。

なお、電力会社やガス会社を乗り換える際は、契約条件や違約金などの確認が大切です。しっかり確認していないと節電につながらなかったり、違約金を請求されたりすることがあります。

倒産や事業停止することもあるため、経営の安定面なども調査し、時間に余裕を持って入念に検討しましょう。

4-3.電気やガスの使用量を減らす

電気やガスの使用量を減らすことは、光熱費の節約に直結します。使用量を減らすには、電気のつけっぱなしはしないなど、日頃から節約を意識することが大切です。

お風呂の追い焚きの回数を減らしたり、電子レンジを使った調理を取り入れたりすることで電気代やガス代を節約できます。また、冷暖房の設定温度を適切に管理し、不要なときには電源を切るなどして、無駄なエネルギー使用を避けることが重要です。

照明をLEDに切り替えたり、洗濯機や乾燥機、冷蔵庫の使い方を見直したりするなど、節電の方法は数多くあります。なお、電気やガスの使用量を減らすことで、環境への負荷の軽減にもつながります。環境に配慮した生活を送るためにも、電気やガスの使用量を減らすことは重要なことです。

5.エネルギー消費量を抑えられる省エネ住宅

エネルギー消費量を抑えることは光熱費の節約につながります。「省エネ住宅」という言葉は社会に定着していますが、具体的にはどのような住宅なのかがわからない方も多いでしょう。ここでは、エネルギー消費量を抑えられる省エネ住宅(省エネルギー住宅)を解説します。

5-1.省エネ住宅とは?

省エネ住宅とは、一定の性能基準を満たした省エネ性能が高い住宅を指します。エネルギーの使用量を最小限に抑え、快適で健康的な住環境を提供するために設計されていることが特徴です。

家庭においては冷暖房がエネルギー消費の30%を占めており、省エネ住宅は冷暖房を効率化することでエネルギー消費量を抑えます。また、断熱性を高め日射遮蔽をすることで、冬は暖かく夏は涼しくなり、快適で健康的な住環境を実現します。

住宅のエネルギーコストを削減するだけでなく、地球環境に配慮しCO₂の排出削減につながることも省エネ住宅の特徴です。省エネ住宅にはZEH住宅やLCCM住宅、長期優良住宅などがあり、いずれもエネルギー消費量を低く抑えられます。

5-2.ZEH住宅

ZEH(ゼッチ)住宅とは、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの略称で、創エネ性能を備えた住宅です。エネルギーの自己生成と使用のバランスを取り、年間でゼロエネルギーの達成を目指します。年間のエネルギー消費量を0以下にできるため、光熱費の大幅な削減につながります。

ZEH住宅の特徴は、省エネだけではなく、エネルギーを創造する創エネ性能を備えていることです。ZEH住宅は太陽光発電などの再生可能エネルギーシステムを完備しており、建物自体でエネルギーを生成します。

また、高い断熱性と気密性を誇り、暑さと寒さを防いで快適に暮らせることも特徴です。断熱性と気密性を高めることで、冷暖房の効率が良くなり、エネルギー消費量を減らせます。

5-3.LCCM住宅

LCCM住宅(ライフサイクルカーボンマイナス住宅)とは、建築・居住・解体までの全過程におけるCO₂の収支をマイナスにする住宅です。ZEH住宅と同様に年間のエネルギー消費量を0以下にするだけではなく、CO₂を削減するための厳しい基準が設けられています。

省エネと創エネに加えて、長寿命であることがLCCM住宅の特徴です。耐久性の高い建材や設備の使用で建物の寿命を延ばし、保守コストを低減させます。建物の寿命をできるだけ長くし、解体時のコストも考慮します。

政府が普及を推進している低炭素住宅の最終目標がLCCM住宅です。LCCM住宅はまだ普及途上にありますが、低炭素社会の実現に向けて、今後ますます注目されるでしょう。

5-4.長期優良住宅

長期優良住宅とは、一定の基準を満たした長期にわたって良好な状態で使用できる住宅です。75~90年程度の寿命があり、適切なメンテナンスを行うことで、親子孫の3代にわたって住み続けられます。

省エネ性能も優れており、ZEH住宅と同程度の厳しい基準を満たしていることも特徴です。高い断熱性と気密性で室内の温度を安定させ、エネルギー効率を向上させます。エネルギー効率の高い設備や機器も導入されており、光熱費の節約につながります。

長期優良住宅の認定を受けるには、国土交通省が定めた基準を満たすことが必要です。太陽光発電システムなどの創エネ設備の導入は要求されませんが、創エネ設備を導入することで、長期優良住宅の認定を受けやすくなる可能性があります。

6.光熱費が安い一戸建てを新築・購入・リフォームする際のポイント

一戸建ての光熱費を安くするには、新築・購入・リフォームをする際に省エネ性能を高めることを意識する必要があります。ここでは、光熱費が安い一戸建てを新築・購入・リフォームする際のポイントを解説します。

6-1.一戸建てを新築する場合

一戸建てを新築する際は、ZEH住宅やLCCM住宅、長期優良住宅などの省エネ住宅を建築することが光熱費を安くすることにつながります。省エネ住宅はエネルギー消費量を低く抑えられるため、光熱費を大幅に削減できる可能性があります。

省エネ住宅を建築する際は、基準を満たすと補助金・給付金制度の利用が可能です。補助金・給付金制度として、ZEH支援事業や子育てエコホーム支援事業などがあります。補助金・給付金制度を効果的に利用することで、一定の経済効果のメリットを受けることが可能です。

6-2.中古一戸建てを購入する場合

中古一戸建てを購入する場合、太陽光発電システムなどの省エネ・創エネ設備を完備している住宅を選ぶと光熱費を安くできます。なお、オール電化の中古一戸建てはガス代が不要になりますが、タイプが古いと電気代が高額になることがあるため注意が必要です。

省エネ住宅やZEH住宅にリフォームした住宅を選ぶことでも、光熱費を安くできます。ZEH住宅や長期優良住宅などの省エネ住宅は断熱性・気密性が高く、光熱費の削減につながります。

6-3.住んでいる一戸建てをリフォームする場合

一戸建てを省エネリフォームすることは、光熱費を削減する効果があります。省エネリフォームは、建物の断熱性能を向上させ、効率的な設備の導入などを通じてエネルギーの効率を改善することを指します。

省エネリフォームの費用相場は工事内容にもよりますが、100〜200万円程度が一般的です。省エネリフォームをする際は、補助金制度を利用すると工事費の一部が補助されます。補助金制度には先進的窓リノベ事業や既存住宅における断熱リフォーム支援事業などがあり、条件を満たすと利用できます。

7.まとめ:省エネ住宅や省エネリフォームで一戸建ての光熱費を削減しよう!

一戸建ての光熱費は世帯人数や地域、建物の省エネ性能などによって異なります。世帯人数が増えるほど光熱費は高くなり、北海道や東北など冬の寒さが厳しい地域は光熱費が高めになります。

一戸建てはマンションと比べると気密性や断熱性が低いことが光熱費が高くなる主な理由です。しかし、省エネ住宅は気密性や断熱性が高く、省エネ設備や創エネ設備の導入で、光熱費を大きく削減できます。

一戸建ての光熱費を節約したい方は、省エネ住宅の新築や購入、省エネリフォームがおすすめです。光熱費を大幅に削減できるでしょう。

監修者:宅地建物取引主任者 浮田 直樹

不動産会社勤務後、株式会社池田建設入社。いえとち本舗山口の店長を経て、セカンドブランドのi-stylehouse山口店店長に就任。後悔しない家づくりをモットーにお客様の家づくりの悩みを日々解決している。

関連記事

-

ローコスト住宅の失敗例とは?安い理由や後悔しないためのポイントを解説

ブログやSNSでは、ローコスト住宅を建てて失敗した体験談を目にすることがあります。ローコスト住宅の建築を検討している方は、失敗例を知ると不安に感じるのではないでしょうか。しかし、失敗例を知っておくと、ローコスト住宅を建てる際の参考になります。 この記事では、ローコスト住宅の失敗例をご紹介し、安い理由や後悔しないためのポイントを解説します。安全かつ居住性に優れたローコスト住宅を建築するコツがわかるようになるでしょう。 ローコスト住宅とは?ローコスト住宅の定義ローコスト住宅の魅力ローコスト住宅のリスクローコスト住宅が安い理由コストを削減している間取りやデザインを規格化している設備のグレードを低く抑えているオプションを設定しているローコスト住宅の失敗例間取りやデザインが希望通りではなかった断熱性が低くて夏は暑く冬は寒いオプションの追加で割高になったメンテナンス費用がかさんだアフターフォロー体制に問題があったローコスト住宅を建てる際に後悔をしないためのポイント予算や希望を明確にする断熱性をチェックする耐震性をチェックするアフターフォローや保証をよく確認する複数の業者を比較検討する第三者機関に相談する信頼できるハウスメーカーに依頼して安全性と居住性に優れたローコスト住宅を建築しよう! ローコスト住宅とは? ローコスト住宅はその言葉から「ローコストの住宅」であることがイメージできますが、具体的にはどのような特徴があるのでしょうか?ここでは、ローコスト住宅の定義と魅力、建築するリスクなどを解説します。 ローコスト住宅の定義ローコスト住宅とは、安い価格(ローコスト)で建てられる住宅を指します。明確な定義はありませんが、坪単価は40〜60万円程度、総額1,000万円台がローコスト住宅の目安です。 坪単価が30万円程度で総額1,000万円以下の超ローコスト住宅も存在します。坪単価が30万円で延床面積が30坪だと、総額900万円で住宅の建築が可能です。土地代や諸費用などを含めると1,000万円以上になりますが、予算が限られている人にとっては、持ち家を持つための重要な選択肢になるでしょう。 ローコスト住宅は、ハウスメーカーや工務店、設計事務所などに家づくりを依頼できます。ローコスト住宅の建築を得意としているハウスメーカーは、ローコストメーカーと呼ばれます。ローコスト住宅の魅力ローコスト住宅は低価格であるため、収入が低い若い世代でも住宅を建てられることが大きな魅力です。住宅ローンも組みやすく、毎月の返済額を低く抑えられます。住宅ローンの負担が軽くなると、余裕のある生活が送れるようになるでしょう。 また、ローコスト住宅は工期が短いため、早く完成して入居できることも魅力の一つです。工期は2~3ヵ月程度で、一般的な注文住宅と比べると短期間で完成します。仮住まいの期間も短縮されるため、家賃を節約できます。ローコスト住宅のリスクローコスト住宅のリスクとして、断熱性や耐震性、耐火性、遮音性などが劣る可能性があることが挙げられます。コストダウンを図るために安価な建材を使っていたり、工事がずさんだったりすると、安全かつ快適に暮らせません。 ただし、すべてのローコスト住宅が断熱性や耐震性に問題があるわけではなく、一定の基準を満たした長期優良住宅の認定を受けているローコスト住宅も存在します。安全で快適に暮らすには、施工実績が豊富で信頼できるローコストメーカーに建築を依頼することが大切です。ローコスト住宅が安い理由 ローコスト住宅は総額1,000万円台で建築できるのが魅力です。予算が少なくても一戸建て住宅を建築できる可能性があります。しかし、どのような理由で価格を安くしているのかが気になる方は多いでしょう。ここでは、ローコスト住宅が安い理由を解説します。 コストを削減しているローコスト住宅が安い理由は、企業努力でコスト削減に取り組んでいるためです。住宅の建築には「材料費」「人件費」「諸経費」が必要になりますが、これらのコストを可能な限り削減することで、低価格を実現しています。 コスト削減の取り組みの一例として、使用する建材や設備のグレードを統一し、一括大量仕入れをすることで材料の調達コストを低く抑えられます。全国展開をしているハウスメーカーであれば、全国の支店の材料調達を本部が行うことで一括大量仕入れが可能です。 また、広告宣伝費を削減するために、コストのかかるテレビコマーシャルをやめて、インターネット広告やSNSでの宣伝に切り替えているハウスメーカーも存在します。間取りやデザインを規格化しているローコスト住宅は間取りやデザインを規格化し、マニュアルに沿って工事を行うことでコストダウンにつなげています。規格化することで使用する建材や人件費などが予測でき、コストを低く抑えられます。 ローコスト住宅は、無駄のないコンパクトなデザインを採用するのが一般的です。ゴージャスな見栄えよりも、限られたスペースの効率的な利用と無駄の排除に焦点を当てます。コンパクトなデザインで間取りも規格化されていると、職人の負担が大きく軽減します。 また、規格化による一貫性のある設計で品質が安定し、修正作業を少なくすることも可能です。建設プロセスが迅速かつ効率的に進行することで工期が短縮し、人件費の削減につながります。設備のグレードを低く抑えているローコスト住宅は、水回りなどの設備のグレードを低く抑えることでコストダウンを図っています。最新設備を導入するとコストがかかるため、一昔前の旧式の設備を使用することも多いです。 最新設備ではないため、機能性や利便性は低下しますが、コスト削減につながります。低価格で定評のあるリクシルの設備を標準仕様にするハウスメーカーも存在し、さまざまな工夫を施すことで大幅な低価格化を実現しています。 また、設備のグレードを同じにすることで一度に大量発注ができるようになり、仕入れコストの削減が可能です。職人も同じ設備を何度も繰り返し設置することで作業に慣れてくるため、工期の短縮による人件費の削減にもつながります。オプションを設定しているローコスト住宅は、標準仕様の本体価格を安くして、必要なものをオプションで追加することで安さを実現しています。例えば、標準仕様ではオール電化ではなくても、希望するとオプションでオール電化を追加できます。ただし、あらゆる最新設備をオプションで導入できるとは限りません。導入できる設備は限定されます。 ハウスメーカーによっては、長期優良住宅にするためのオプションを設定している場合があります。長期優良住宅の認定が受けられる仕様にすると、安全性や居住性が大きく向上しますが、オプション追加費が高額になることがあるため注意が必要です。なお、標準仕様が長期優良住宅の条件を満たしているハウスメーカーも存在します。ローコスト住宅の失敗例 ブログやSNSでは、「ローコスト住宅を建てて失敗した」という書き込みを目にすることがあります。失敗例を知っておくと、ローコスト住宅を建てる際の教訓になるでしょう。ここでは、ローコスト住宅の失敗例をいくつかご紹介します。 間取りやデザインが希望通りではなかったローコスト住宅は間取りやデザインが規格化されているため、標準仕様だと希望通りにはならないことがあります。オプションで間取りやデザインを変更できる場合がありますが、すべての希望が実現するとは限りません。 間取りやデザインに強いこだわりのある方はローコスト住宅は向いておらず、フルオーダーやセミオーダーの注文住宅がおすすめです。一般的な注文住宅だと地域にもよりますが、坪単価は90万円程度になり、ローコスト住宅のような低価格は望めません。 ローコスト住宅を建てる際は、事前に間取りやデザインを確認して、希望に近いかを判断することが大切です。複数のハウスメーカーの間取りやデザインを確認することで、失敗を防げます。断熱性が低くて夏は暑く冬は寒いローコスト住宅は価格を低く抑えるために、断熱性が低い場合があります。断熱性が低いと光熱費がかさむことがあり、毎月の電気代の負担が増えるので注意が必要です。 断熱材は、家の外から熱の出入りを遮る性能を高めるために重要な役割を果たします。断熱性が低いと冬は寒く夏は暑くなり、居住空間の快適性を大きく損ねます。 ただし、すべてのローコスト住宅が断熱性が低いわけではありません。断熱性能を重視したローコスト住宅も増えてきています。 ローコスト住宅を検討する際には、断熱性能についてもしっかりと確認しておくことが大切です。断熱材の厚みや種類、断熱等級、サッシや窓ガラスの性能などをチェックしましょう。オプションの追加で割高になったさまざまなオプションを追加すると割高になることがあります。広告などに掲載しているローコスト住宅の価格は標準仕様のものであり、さまざまなオプションを追加すると割高になるのは当然です。 必要としている設備などが標準仕様にあるかを確認しておくと、オプションの追加で割高になる失敗を防げます。また、カスタマイズを希望する場合は、オプションの内容と追加費をあらかじめ確認しておきましょう。 オプションを追加しすぎると、最終的な価格が一般的な注文住宅と同程度になることがあります。これでは、ローコスト住宅を建築する意味がなくなります。必要な設備とオプションを明確にし、予算内で満足できる住宅を建設するための適切なバランスを見つけましょう。メンテナンス費用がかさんだローコスト住宅は価格を抑えるために、耐久性やメンテナンス性に劣る建材や設備を使用することがあります。建材や設備によっては、経年劣化や故障による修繕や交換が必要になる頻度が高くなる可能性があります。 外壁や屋根の塗り替え、雨漏りの修理、給湯器やエアコンの交換、キッチンやトイレの交換などはメンテナンス費用がかさむ可能性が高いです。特に雨漏りは大変危険であり、放置しておくと腐食が進み、住宅に深刻なダメージを与えます。 なお、ローコスト住宅であっても、耐久性やメンテナンス性に優れた建材や設備を使用するハウスメーカーも増えてきています。ローコスト住宅の建築を依頼する際は、価格と品質のバランスを見極めましょう。アフターフォロー体制に問題があったローコスト住宅は、価格を抑えるために、アフターフォロー体制を簡素化している場合があります。トラブルが発生した場合に迅速に対応してもらえない可能性があり、注意が必要です。 「保証期間が短い」「保証内容が限定されている」「アフターフォローの担当者が不在」「アフターフォローの対応が遅い」などが失敗例として挙げられます。ローコスト住宅を建てる際には、アフターフォロー体制についてもしっかりと確認しておくことが大切です。 事前にアフターフォローや保証の内容を確認しておくと失敗を防げます。ローコスト住宅であっても、アフターフォロー体制を充実させているハウスメーカーも増えており、30~60年の長期保証が受けられる場合があります。 ローコスト住宅を建てる際に後悔をしないためのポイント ここまで、ローコスト住宅の失敗例を見てきましたが、失敗例を分析すると、建ててから後悔しないためのポイントがわかります。ここでは、ローコスト住宅を建てる際に後悔をしないための重要なポイントを解説します。予算や希望を明確にする 予算や間取りなどの希望を明確にしておき、予算内で希望を実現できるかを確認しておくことが大切です。予算が少ない場合は、すべての希望を実現させるのは難しいでしょう。希望には優先順位を付け、予算内に収まるように優先順位の高い希望から実現させるのがポイントです。 また、希望と予算を明確にすることは、無駄を排除するのにも役立ちます。不必要な追加オプションや設備を避け、コストを最小限に抑えるための手助けとなります。ローコスト住宅の建設は、慎重なプランニングと予算管理が成功の鍵です。 希望や要件を明確にすることでローコスト住宅を予算内で建築できます。なお、予期せぬ追加費用の発生に備えて、予算は少し余裕を持たせておくと安心です。断熱性をチェックする 断熱性は住みやすさを決める重要な要素であり、断熱性について確認することは大切です。住宅の断熱性能は、Q値やUa値、断熱等性能等級などの指標をチェックすると判明します。 Q値は熱損失係数であり、数値が低いほど省エネ性能は向上します。Ua値は外皮平均熱貫流率であり、Q値と同様に省エネ性能を判定するための指標です。Ua値が低いほど省エネ性能は向上します。 断熱等性能等級は、さまざまな住宅性能を評価するための指標です。1~7の等級があり、等級7が最も断熱性能が優れています。なお、長期優良住宅の認定基準を満たしていると、省エネ性能を確保できる断熱性能があると判断できます。住みやすさを重視するのであれば、長期優良住宅の仕様のローコスト住宅を選びましょう。 耐震性をチェックする耐震性は安全性を左右する重要な要素であり、耐震等級をチェックしておくことが大切です。耐震等級は建築基準法で規定されている指標で、1~3の等級があります。耐震等級3が最も耐震性が高く、消防署や警察署などの建築物が該当します。 ローコスト住宅を含む一般の住宅の多くは耐震等級2です。また、ツーバイフォー工法で建築されたローコスト住宅は耐震性が高く、地震に強い構造になっています。 なお、ハザードマップを確認し、地震などの自然災害のリスクについても調べておくことも大切です。地震の危険度が高いエリアでローコスト住宅を建築する際は、耐震性を重視しましょう。地震に強い住宅を建築することで、家族や財産を守れます。アフターフォローや保証をよく確認するアフターフォロー体制や保証内容に問題があると、メンテナンス費用がかさむことがあります。アフターフォローや保証内容を確認する際に重要なのは保証期間です。保証期間が長いと安心して暮らせます。 保証期間は10~60年で設定されることが多く、ローコスト住宅であっても長期保証が受けられます。永年保証が受けられるハウスメーカーも存在しますが、保証期間の長さだけで判断するのは禁物です。 保証期間は条件によって変動するため、条件を確認したうえで判断しましょう。一般的には、最初の10年間が無償保証期間であり、その後は10年ごとに有償保証期間を延長するケースが多いです。無償保証期間内でメンテナンスを行うと費用はかかりません。複数の業者を比較検討するローコスト住宅を建てる際に複数の業者を比較検討することは非常に重要です。複数の業者から相見積もりを取って、価格や品質、信頼性を比較しましょう。相見積もりを依頼すると業者間での価格競争が促進しますが、価格の安さだけでなく建材や設備の質なども比較することが大切です。 ローコスト住宅を建てる際は信頼できる業者に依頼することが重要であり、信頼性はこれまでの実績や実際に建築した施主の口コミが判断材料になります。営業担当者の接客態度も信頼性を見極める判断材料になるため、複数の業者とのコミュニケーションを通じて信頼性を見極めましょう。 なお、あまり多くの業者に見積もりを依頼すると手間と時間がかかるため、信頼できそうな業者を3社程度に絞り込んでおくことをおすすめします。第三者機関に相談するローコスト住宅の断熱性能や耐震性能などに不安がある場合は、第三者機関である住宅診断士によるホームインスペクション(住宅診断)を受けると安心できます。ホームインスペクションを受けるには料金がかかるため、事前に調べてから依頼しましょう。 ホームインスペクションを受けるのであれば、基礎工事の段階で立ち会ってもらうことをおすすめします。基礎は住宅の土台であり、基礎工事に欠陥があると安心して暮らせません。 ホームインスペクションを受けてみて欠陥が発覚した場合は立て直してもらいましょう。信頼できるハウスメーカーであれば手抜き工事をすることはありませんが、ホームインスペクションを受けることで手抜き工事のリスクが減少します。信頼できるハウスメーカーに依頼して安全性と居住性に優れたローコスト住宅を建築しよう!ローコスト住宅が安い理由は設備や建材を大量発注したり、広告宣伝費を削減したりしてコストダウンを図っているためです。信頼できるハウスメーカーであれば、品質を落としてまで安くすることはありません。3社程度のハウスメーカーから相見積もりを取得して、信頼性を見極めましょう。 ローコスト住宅の失敗例で多いのは居住性に関するものです。ほとんどの失敗例は、信頼できるハウスメーカーに建築を依頼すると防げることがわかります。失敗を防ぐために、価格と品質のバランスが取れているハウスメーカーに建築を依頼しましょう。 監修者:宅地建物取引主任者 浮田 直樹 不動産会社勤務後、株式会社池田建設入社。いえとち本舗山口の店長を経て、セカンドブランドのi-stylehouse山口店店長に就任。後悔しない家づくりをモットーにお客様の家づくりの悩みを日々解決している。

-

新築一戸建ての後悔ポイントとは?住んでみてわかった失敗の数々!

新築一戸建てを手に入れるという事は、人生の中で起こる最大のイベントです。夢のマイホームを叶えるのはとても気持ちが高揚してワクワクしますよね。しかし家づくりに後悔した、という声は現実的にもたくさんあります。家づくりの後悔はこれから始まる新しい生活にも尾を引く厄介なものです。このような家づくりの後悔を残さないためにも、事前に情報を集めて問題を回避していきましょう。今回は新築一戸建ての後悔ポイントについてご紹介していきたいと思います。 失敗する前に押さえておきたい!新築一戸建ての後悔ポイント お金の後悔 資金計画に失敗!予算オーバー家づくりをしていると、いろいろな希望を取り入れてしまい、気がついたら予算をオーバーしている事も多々あります。例えば設備のグレードを上げてしまったり、高価な無垢板のフローリングを使ってしまったりと気に入ったものを何でも取り入れてしまうと金額もどんどんと膨れ上がってしまいます。予算オーバーしてしまう事で起きる問題は、ほとんどの人が利用する住宅ローンの返済にあります。予算を超える事で月々の返済額が高くなり生活を逼迫させてしまってはいけないのです。大切なのは返済計画にゆとりを持たせる事ですので、家づくりの計画は優先順位をつけて取り組み、万が一の資金の発生を見越して予算を立てていきましょう。 一戸建ての金額を我慢しすぎて後悔予算オーバーしてしまうのとは反対に、こちらは予算を気にしすぎて満足のいく家に仕上げる事ができなかったという後悔です。妥協していいところとしてはいけないところの優先順位はつけなければいけません。生活に直結する部分の妥協は、後悔に繋がってしまう可能性がありますので要注意です。料理がしやすい台所、洗濯や掃除がしやすい、など家事導線に不満を抱えてしまうとストレスを抱えた生活になってしまうので、間取り計画の時は暮らしやすさに関係する部分の妥協をせずに行いましょう。例えば設備機器や壁紙の柄などは、数年後のリフォーム時に交換が可能です。交換が難しい場合や高い費用が掛かってしまうような箇所には、先にお金を掛けておく方が後々お金を使わずに節約に繋がる事もあります。 間取りの後悔部屋の計画に失敗間取り計画の後悔に部屋が狭いという声をよく聞きます。部屋が狭いと感じてしまう原因の一つは、家具を置いた時のイメージができていない事があります。何も置かれていない部屋は広く感じやすいですが、家具を置くと意外とスペースは残されていないものです。このような原因を解決するには、図面に配置する家具を書き込む事です。配置する家具の寸法に合わせて図面に書く事でどれくらいのスペースが残るか数値で把握できます。また、平面ではわかりにくいという方は模型や3D画像で確かめるのも方法の一つです。その他にも出産や両親との同居など、家族数が増えて部屋が足りなくなってしまったという体験談もありますので、将来を見据えた間取り計画が大事です。 家事・生活動線に後悔毎日行う料理や洗濯、掃除などの家事がしにくい家は、生活に不便を感じてストレスが溜まりやすいものです。負担が大きいと家事をするのも億劫になってしまうのも問題になってしまいます。家事動線が悪い家とはどんな家かというと下記のような要素があります。 廊下が狭い洗濯を干すのに何度も階段を上り下りしなければいけない収納場所がみんな分かれていて洗濯物をしまうのも一苦労ベランダが狭くて洗濯物を干しにくい 家事動線を良くする間取りは、実際に生活している事をイメージして作っていきます。例えば、洗濯する場所と洗濯物を干す場所に行くまでの動線に階段の上り下りを省く事で移動の負担は軽減する事ができます。その他にも入浴後に着る衣類の収納を洗面所に設ければ、家族全員の分をここに収めておく事ができて、わざわざ各部屋に分ける必要がありません。このようにできるだけ移動をなくして効率の良い間取りにしていく事が大事になります。 収納スペースに後悔間取り計画に失敗した、という声に収納スペースは1位、2位と争うくらいに多い間取りです。収納するスペースがなくて物があふれてしまい部屋が散らかっているような状態になっているケースもあり、せっかくの新居もだいなしになってしまいます。物を収納できないと放置してしまう癖もついてしまうので注意が必要です。収納計画は、現在所有する物を把握し、どの部屋で使用するかによって収納する場所を分ける事が大事になります。また、所有する物の管理もできている事が大切で、使わない物は捨てる習慣がついていなければいけません。もったいないからと何でもとっておく習慣があると、いくら収納スペースを設けても収まりきれません。収納スペースの計画を行う時は、必要な物を出し入れできる収納計画を意識して行いましょう。 コンセントの計画に失敗コンセントの数や配置は、何となくのイメージで行われやすいものです。曖昧なイメージでコンセントを計画してしまうと、必要な場所にコンセントがなかったり、テレビや家具の裏にコンセントが隠れてしまったりと不便を来してしまいます。台所は家電を使用するなどコンセントが必要な場面が多いです。電子レンジや冷蔵庫など消費電力が大きい家電は専用のコンセントも必要ですので、配置のし忘れは禁物です。その他にもミキサーなどの家電をキッチンカウンターで使用したい時のためにキッチン付近にコンセントを設けておくといいでしょう。コンセントの計画は、図面にコンセントの図を書き込むとイメージが湧きやすいです。また、図面には家具も一緒に書いておく事で、コンセントが家電に隠れてしまうリスクを避ける事ができます。 家の中が寒い!暑い!断熱に失敗快適に暮らせる家というのは室内環境が整っているものです。この室内環境を安定させるのに重要となるのが、断熱性と気密性です。断熱性と気密性とは、簡単に説明しますと家の服です。冬場の冷たい熱が家の中に入ってきてしまえば家の中は寒く凍えてしまいますし、夏場の暑い熱が家に入れば家の中は蒸し暑くなってしまいます。冬は暖かく、夏は涼しい家というのは冷暖房効率が良く、光熱費の節約にもなります。快適に過ごせる家にするためにも断熱性と気密性に意識して家づくりをしましょう。 業者選びに後悔 担当者に後悔!コミュニケーション不足で自分の意見を言えばよかった家づくりは専門的な言葉も多く、たまに理解しにくいところもあると思います。担当者の説明がわからないのにそのまま聞き流してしまってはいないでしょうか。新築の一戸建てを建てるという事は人生の最大のイベントですから、後悔なく進めなければいけません。説明に不明な事があれば遠慮せずに聞く事にしましょう。お互いに家づくりについて把握している事がとても大切で、これが疎かになってしまうと意見の食い違いや要望通りの家に仕上がらない事が起こってしまいます。これは担当者とのコミュニケーション不足から起こる問題ですので、こちら側からコミュニケーションをとるように心掛けていきましょう。 希望する家の特徴に合った住宅会社を選べばよかった家を建てる会社はそれぞれ得意、不得意があります。例えば和風建築が得意な会社に洋風の建築を依頼しても要望通りの家を建ててくれるか不安が残ります。家づくりを行う上で住宅会社を決めるのは、成功か失敗かを大きく左右します。住宅会社の評判や施工実績が多いとしても、自分が建てたい家の特徴にあっていない住宅会社を選ぶのは避けましょう。自分に合った住宅会社を選ぶには資料請求を行って、たくさんの情報を集める事が大事です。 まとめ今回ご紹介した新築一戸建ての後悔は大きく分けると、資金計画などのお金の後悔、間取り計画の暮らしやすさの後悔、家を建てる業者選びの後悔の3つです。この3つをしっかり計画されていれば、後悔しにくい一戸建てを手に入れる事ができますので、ぜひ参考にしていただきたいです。そして、家づくりに重要なのが情報収集です。いえとち本舗は人気のある間取りプランと施工事例など家づくりに欠かせない資料を無料提供しています。会員登録する事で受けられる特典もありますので、良ければご参考ください。https://smarthouse-yamaguchi.jp/member/

-

かっこいい家を建てるには?外観デザインや間取りの特徴について解説

理想とする家づくりをするためには、どんな家を建てていきたいかしっかりイメージを持つことが大切です。家のスタイルはさまざまあり、好みも人それぞれ。これから家の購入を検討されている方はどんな家があるのかしっかりチェックしておきましょう。この記事ではかっこいい家とはどんな家か、デザインや設計のポイントなどをご紹介していきます。1 かっこいい家とは2 かっこいい家の「外観デザイン」3 かっこいい家の「内装デザイン」4 かっこいい家の「間取り」5 かっこいい家の「内装設備」6 かっこいい家のアイデア実例7 かっこいい家を建てるには?8 まとめ かっこいい家とは 「かっこいい家」とはどんな家か、少し抽象的でイメージがつきにくいかもしれません。家のスタイルには「かっこいい家」の他にも「おしゃれな家」「かわいい家」などがあり、「かっこいい家」とは、スタイリッシュ、モダン、シンプルなデザイン、明度を抑えたカラー、などの要素を含んだ家が該当します。わかりやすいのがガレージハウスです。ガレージハウスはシンプルで直線的なキューブ型の外観が特徴的です。「かっこいい家」と対極にあるのが「かわいい家」ですが、こちらは「かっこいい家」とは違って曲線的で明るい色が使われている傾向にあります。「かっこいい家」というのは、ガレージハウスの他にもさまざまなスタイルがあり、具体的なことを突き詰めていくと個人の好みでデザインは変わっていきますが、どのスタイルもコンセプトが統一されており、かっこよさを重視してデザインがされています。 かっこいい家の「外観デザイン」 「かっこいい家」の外観は直線的なデザインという印象があります。近年ではキューブ型の住宅も多くなり、そのシンプルな外観からモダンでスタイリッシュさを感じさせます。また、ガルバリウム鋼板の外壁は、金属の洗練されたデザインにより外観にシャープさを与えてくれるため、「かっこいい家」の外壁材として採用されています。ガレージハウスのように「男らしさ」をキャッチコピーにしている家は素材や間取り、外観もかっこよさを重視し、使用されるカラーもモノトーンや原色など、明度を抑えた色が採用されています。「かっこいい家」は無駄なものは削りシンプルさを重視し、重厚感を出さないデザインが特徴的です。 かっこいい家の「内装デザイン」 「かっこいい家」の内装も外観と同様にスタイリッシュ、モダン、シンプルなデザイン、明度を抑えたカラーなどの要素をデザインに取り入れています。「かっこいい家」の特徴にある無駄なものを削るという要素には清潔さがあり、きれいに整理された空間とオープン階段の開放感、アイアンやスチールの手すりによるシャープさなどが、かっこいい室内空間を演出してくれます。「かっこいい家」の内装は素材感が重視されており、どの内装材もそれだけで存在感を与え、家具は家のテイストに合ったものを配置しています。内装のカラーは明るさを出すためにホワイトを採用する場合もあり、モノトーンの色を使うにしても天井高を通常よりも上げたり、開口を大きくして採光を取り入れたりするなど閉塞感がでないように配慮されています。 かっこいい家の「間取り」 「かっこいい家」は家事動線がしっかり計画されており、無駄のない合理的な間取りが特徴的です。ライフスタイルにも合っているため利便性が高く生活に抱えるストレスも少なくすむでしょう。基本的な間取りの計画は家を建てる土地の特徴をしっかり把握していることが大切です。北側や南側など土地の方角によって間取りは変わってくるため、各方角の特徴は押さえておきましょう。一般的には採光が取れるのは東側と南側です。採光を取り入れることにより明るく開放的な空間を作ることができるため、東側や南側には家族が集まるリビングを配置されることが多いです。間取り計画ではプライバシーの確保も大切ですので、窓の配置や大きさには注意しましょう。 かっこいい家の「内装設備」 「かっこいい家」はライフスタイルに合った設計がされているため、趣味空間としても充実させています。バスルームには音楽を聴くことができるスピーカーや浴室テレビを設置したり、ワークスペースとして書斎や映画鑑賞を楽しめるホームシアターなどを間取りに取り入れていたりします。照明も大切な要素で「かっこいい家」はうまく照明の光を使って外観や室内を魅力的に演出しています。また、「かっこいい家」は整理されたイメージがあるため、洗い物など生活感をなるべく目立たせない工夫も必要です。キッチンには食器洗い乾燥機を設ければ、シンクに洗い物がたまらずきれいな状態を保つことができ、急な来客があっても見られる心配がありません。また、衣類や生活用品、食品なども効率良く収納するためにパントリーやウォークインクローゼットを間取りに配置すると家事動線が良くなります。 かっこいい家のアイデア実例 これから家の購入を検討されている方は、どんな家を建てていくかイメージを膨らませるために実例を参考することをおすすめします。ここでは「かっこいい家」の実例をご紹介していきます。 事例1:ガルバリウム鋼板の外壁材でスタイリッシュな外観にガルバリウム鋼板のサイディングを採用し、縦張りの外壁と縦長の窓を設けることでラインが際立ち非常にスタイリッシュな仕上がりになっています。また、このシャープさと合わさって建物のコーナー部分には大きめの開口を設けているため、ブラックという重めの色を使っていても建物自体に重厚感を感じさせません。全体的に直線的な外観はシンプルでありながらも洗練された印象があります。事例2:ブラックと木を融合させた外観こちらはブラックの外壁材に木を融合させた外観を持つ住宅です。こちらも直線的でシンプルな形状をしておりますが、アクセントとして木の柄を外観に採用しています。木のあたたかみを取り入れることで、シャープな印象を少し和らげメリハリのある外観を演出しています。事例3:清潔感のある開放的な空間こちらは内装の実例ですが、「かっこいい家」の内装は物が少なく清潔感のある空間であることが大切です。吹き抜けを採用した間取りと壁で遮らないオープン階段、格子を取り付けることで空間を分断せず一体感を生み出しています。配置する家具や照明も比較的シンプルなデザインを採用しており、空間に洗練さを感じさせてくれます。 かっこいい家を建てるには? 家を建てる会社は「ハウスメーカー」と「工務店」「設計事務所」があります。各会社は特徴が異なりますので、自分に合った会社に依頼しましょう。以下に各会社の特徴をお伝えします。【ハウスメーカー】 ハウスメーカーは営業エリアを全国展開しており、コンセプトが異なる複数のプランを商品ラインナップとして提供しています。全国展開しているため保証の充実と施工やメンテナンスのマニュアル化など効率化を図り、品質のばらつきを抑え安定したサービスを受けることができます。【工務店】工務店の定義はありませんが、一般的に地域密着で営業活動する住宅会社が工務店とされています。地域密着で活動しているため地域の特性を把握し、事務所から近いエリアを対象としていますので緊急な時の対応も可能です。レスポンスがいいためアフターサービスも手厚く受けることが期待できます。【設計事務所】設計事務所は建築士が事務所を開く設計に特化した住宅会社です。基本的に設計の制限を受けず完全注文住宅を建てることができ、低予算でもその範囲の中で優れたデザインの家を建てることができます。「かっこいい家」を建てるには、コンセプトに合った家を建ててくれる住宅会社を選ぶことが大切です。極端ですが北欧風やカントリーハウスのようにかわいさを重視する住宅会社に「かっこいい家」を依頼するのは適切とは言えません。「かっこいい家」の特徴であるスタイリッシュさを得意とする住宅会社に依頼しましょう。家とち本舗のイエテラスはスタイリッシュなキューブ型を採用したデザインです。無駄がなく洗練された外観と暮らしやすい機能性を持たせた住宅ですので、「かっこいい家」を求めている方におすすめです。イエテラスの詳しいことはこちらの下記のリンクをご覧ください。イエテラスのコンセプト まとめ 「かっこいい家」は直線的で洗練されたデザインを持つ住宅です。「かっこよさ」は人によって捉え方が異なりますので、これから家を建てる方はどんなイメージを持っているか、具体的に伝えられることが大切です。イメージの食い違いが起きないように施工事例の写真やイラスト、雑誌など視覚的に伝わる方法も使って設計士の方に建てたい家のイメージを伝えましょう。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。資料請求はこちらからさらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。会員登録はこちらから