ブログ/コラム

Blog/Column

建物・家づくり

建築面積とは?延床面積や土地面積との違いや計算方法をご紹介

建物や土地にはいろいろな面積があり、建築基準法により建築規模の制限がされています。住宅を購入する際は、建築面積や延床面積などの用語を必ず目にしますので、どんな意味なのかしっかり把握しておきましょう。

建築面積とは

建物は建築基準法により建築していい大きさや内容などが制限されています。建物の規模については制限を分類ごとに設けられるように、複数の面積で区別され、その面積の中の一つが建築面積です。これは建物外周の面積を示し、建物の水平投影面積(建物を真上から見た周囲)になります。

すべての建物が凹凸のない総2階ではなく、1階の面積が大きい場合や2階の面積が大きい場合もあります。こういった時も面積の求め方は同じで外周を測るのが基本です。1階が奥まっていて2階の面積が1階を覆うような建物の場合は、建物を真上から見たときに2階の部分しか見えないことになりますので、そのまま建築面積は2階の面積が建築面積となります。

平屋の場合は1階部分のみになりますので、建築面積は1階部分の面積です。建物はいくらでも大きく建てられかというとそうではありません。後述しますが、建物を建てる土地には建ぺい率という建物の大きさを制限する数値が定められています。そのため建物は建ぺい率を超える建築面積を持つ建物を建てることはできません。

「延床面積」「建物面積」「土地面積」との違い

建物に関する面積は他にもあり、新築を購入するときに必ず目にするといってもいいのが「延床面積」「建物面積」「土地面積」です。ここではこれらの面積についてお伝えしていきます。

延床面積

1階と2階の床面積を合計したものが延床面積になります。延床面積は施工面積とも呼ばれていて、簡単に言うと建物の部屋の内容量です。どんなに建築面積の大きい建物でも壁ばかりで部屋の面積が少なければ延床面積は少なくなります。部屋の面積は生活のしやすさに直結してきますので、新築を購入する際は延床面積の大きさというのが重要な指標になります。延床面積は緩和措置があり、バルコニーや吹き抜けなどは面積に含まれません。こういった緩和措置を効率的に設けることで容積率の制限以上に広く充実した建物を建てることができます。

建物面積

不動産業界で使われる用語で延床面積と同義で扱われています。不動産広告では車庫や地下室が建築面積に含まれる場合、その説明と面積を表記するように義務付けされていますので、物件情報を調べるときはよく確認しておくことが大切です。不動産用語には建坪というのもありますが、これは建築面積と同義に扱われているのが一般的です。しかし、建築基準法では明確な定義がされていない用語となっており、使い方もどこの面積を表しているか曖昧となっていて業者により算出の仕方が異なります。建坪の表記がされている物件は業者にどこの面積が含まれているか、計算方法など詳しく説明をもらうことをお勧めします。

土地面積

建物を建てる土地の面積のことで建築基準法では敷地面積と表記されています。敷地面積は、その土地の水平投影面積で示し、道路境界線と隣地境界線に囲まれた範囲内の面積になります。建築基準法により道路とみなされる部分は敷地面積に算入されません。幅員4m未満の道路の場合は、道路中心線から2mのところが道路境界線とみなされるため、この範囲が敷地にかかっている場合は敷地面積に含まれなくなります。

建築面積に含まれるもの

建築面積には不算入にできる緩和措置がありますが、その条件を満たさない場合は建築面積に参入されます。建築面積に算入されるものとして外壁から1mを超えるバルコニーや庇、軒です。外壁から突き出した構造物は1mを超えた部分が面積に含まれます。例えば3mのバルコニーのある建物は1mを除いた2m部分が建築面積に算入されます。

地階についても算入されるケースがありますので、地階を設ける方はご注意ください。地階は地盤面上から1mを超えると、超えた分が建築面積に算入されます。

ピロティや玄関ポーチなどの開放性の高い構造を持つ建築物は先端から1m以内の部分が建築面積に算入されません。条件は外壁のない部分が連続して4m以上、柱の間隔が2m以上、天井の高さが2.1m以上となります。

建築物に該当するものは建築面積に含まれると建築基準法では規定されているため、カーポートやガレージなどの屋根と柱を持つ構造は建築面積に含まれ、屋根のない中庭は含まれません。建物は面積の制限が定められていますので、こういった緩和措置を効率よく利用することで、より充実した建物を建てることが可能になります。

建築面積と建ぺい率について

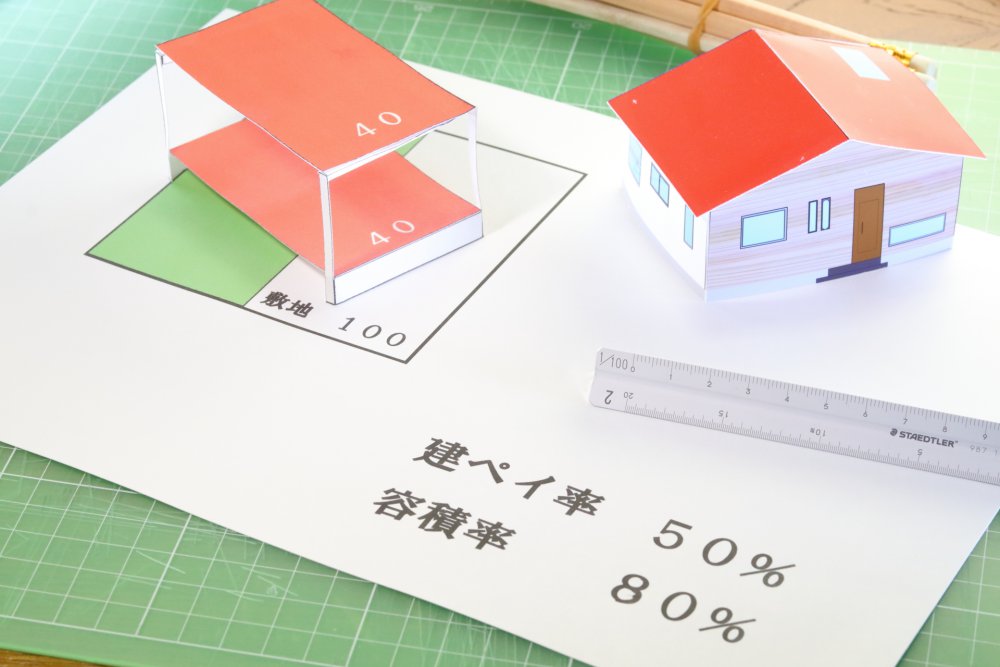

かいつまむと建物の大きさが建築面積、建物の大きさを制限する割合が建ぺい率です。建築面積は建ぺい率によって制限され、建ぺい率は建物を建てる土地により規定されています。それでは、以下に建築面積と建ぺい率について具体的にお伝えしていきます。

建ぺい率と容積率の求め方

土地に規定された建物の建築面積を制限する建ぺい率は、以下の計算でどの範囲まで建築できるか算出することができます。土地面積(㎡)×建ぺい率(%)=建築面積の上限(㎡)

例)100㎡の土地で建ぺい率が70%の場合は、上記の計算により「100㎡×70%=70㎡」となり、建築面積70㎡までの建物を建てることができるということです。

また、建ぺい率と同じくらいでてくる容積率のことも知っておきましょう。 容積率は前述したように建物の延床面積を制限するものです。

【容積率の求め方】

敷地面積(㎡)×容積率(%)=延床面積の上限(㎡)

※延床面積は1階と2階の床面積の合計です。

例)敷地面積100㎡に対して容積率150%の土地の場合は、「100㎡×150%=150㎡」となり、150㎡までの延床面積を持つ建物を建てることができます。

坪とは

住宅購入の際は「坪」という言葉もよく見かけるのではないでしょうか。坪は尺貫法という面積の単位で、約3.3㎡/坪、畳2帖分の大きさになります。敷地面積や建築面積、延床面積を坪で表記していることも多く、例えば50坪の土地は約165㎡の広さになります。坪がどの面積のことを表しているのか曖昧なこともありますので、不明な場合は業者に聞くことが大切です。

建ぺい率は用途地域によって割合が違う

土地は都市計画により建物用途が規定され、用途地域ごとに建ぺい率が異なります。用途地域は住居系、商業系、工業系があり、ここでは住宅に関する住居系を以下にまとめました。

第一種低層住居専用地域:30・40・50・60

第二種低層住居専用地域:30・40・50・60

第一種中高層住居専用地域:30・40・50・60

第二種中高層住居専用地域:30・40・50・60

第一種住居地域:50・60・80

第二種住居地域:50・60・80

準住居地域:50・60・80

建ぺい率は建物規模を決めるものですので、土地が広いから大きな建物を建てられるかというと必ずしもそうではありません。土地には建ぺい率や容積率が定められていますので、土地を購入する際は敷地面積の他にどれくらいの規模の建築が可能か必ずチェックしておきましょう。

まとめ

建物はいくらでも大きく建てられるわけではなく、土地に設けてある建ぺい率や容積率で建築規模を制限しています。確認なしに土地を買ってしまうと、建築制限により計画していた大きさの家を建てることができなくなってしまう可能性がありますのでご注意ください。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。

資料請求はこちらから

さらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。

会員登録はこちらから

関連記事

-

新築住宅の防犯対策【いえとち本舗の新築・山口・宇部・防府・山陽小野田・周南・下松】

今回は、新築住宅の防犯対策についてお話をします。山口の空き巣の被害は他県と比較しても被害は少なく、治安は良いですが、日本全体では4日に1件ペースで被害にあっています・・・。山口で新築住宅を計画する段階でも防犯対策を行っておきたいものです。 警察庁の調査によると、空き巣や泥棒の侵入方法で、最も多いのは「鍵の施錠忘れによる被害」だそうです。外出の際の締め忘れはもちろん、「少しの間外に出るとき」、「2階に居て1階が施錠されていないとき」などにも狙われています。まずは、防犯対策の基本中の基本、「施錠」について、常日頃から意識を持つようにしましょう。 窓ガラスの被害対策次いで多い侵入方法は「ガラス破り」です。どこも鍵がかかっていた場合の侵入方法で1番でした。対策として、掃き出しや人が通れるサイズの窓は防犯ガラスにするのが良いでしょう。イエテラスの窓は全て『複層ガラス』のため、割られにくい窓ガラスです。 侵入を防ぐために 2番目に多いのは、ピッキングなどの「施錠開け」。ただし、近年はピッキング対策されたドアや錠の製品が増えたこともあり、年々減少しているそうです。新築時はもちろん、玄関リフォームのときにぜひ検討しましょう。 泥棒が狙いづらい新築住宅は、「見つかりやすい」・「侵入に時間がかかる」といった建物です。 工夫として、・新築住宅の窓は、大きな窓を一つより、小さな窓を二つにしてみる。・格子やシャッターを取り付ける。・補助錠を取り付け、本錠とのツーロックにする。・人感センサーライトを取り付ける。などの対策も効果的です。イエテラスでは玄関ドアの鍵は全て『ダブルロック』でより安全対策をほどこしていますが、このような追加オプションとしてつけることもできますので、お気軽にご相談下さい。 新築住宅の防犯対策 警察庁の調査によると、泥棒の犯行場所の選定理由は、「富豪の家かどうか」より、「犯行がばれるリスクが少ないか」で選ぶことの方が多いようです。 最近では、インターネットの写真付き地図で都合の好さそうな場所を探したり、インスタやツイッターなどのSNSから情報収集を行う泥棒もいるそうです。 また、泥棒というと、「誰も居ない家を狙って侵入する」、いわゆる「空き巣」をイメージする方が多いと思います。実際、侵入窃盗ではこの空き巣が最も多く、全体の約6割を占めているようですが、一方、家に人が居る間に侵入する「忍込み」「居あき」のケースも、約3割ほどあるようです。 万が一、家の中で犯人と出くわしてしまった場合、身体的危害を加えられることにもなりかねません。「忍込み」「居あき」は、食事中や団らんなどで家族が一つの部屋に集まっているとき、また、主婦が洗濯物を干しているときなどに狙われやすいようです。在宅中であっても、家人のいない場所は必ず施錠をするようにしましょう。 「留守にしている」と確信を持たれてしまうと、空き巣の標的とされやすくなります。以下に、「留守にしている」と判断される要因と、その対策を紹介します。 留守を見抜かれるポイント①インターホンを押しても誰も出てこない空き巣が留守を確認する方法として多いのが、オーソドックスにインターホンを押してみるという方法。インターホンを押させない対策として、録画機能付きのインターホンの設置がおススメです。イエテラスのインターホンは全て、『TVインターホン』で録画機能もついていますので、ご安心下さい。ボタン付近に「録画中」と書いておけば、空き巣もインターホンを押すのをためらうでしょう。②大きな荷物をもって出かけたキャリーバッグをもって出かけた場合、長時間、あるいは長期間留守になる可能性が高いと思われます。家を出るとき、家にだれもいなくても「いってきます」と声をかけるようにすると、他に誰かが要るものだと思わせることができます。可能であれば大きな荷物は事前に目的地に送ってしまうのも良いでしょう。また、車の有無でも留守を判断されるので、シャッター付きのガレージであれば、普段から閉めておくようにしましょう。③電話に誰も出ない電話番号を事前に入手し、電話をかけることで留守かどうかを判断されることがあります。携帯電話への自動転送などを活用しましょう。また、留守番電話機能を活用し、「迷惑電話対策のため、最初にお名前とご用件を伺っています」というアナウンスにし、誰からかかってきた電話か確認してからとるようにしておけば、空き巣からの着信だった場合に留守の確信を持たれないうえ、「声」の証拠を残したくない詐欺電話などの撃退にもつながります。④郵便受けに配達物が溜まっている新聞や郵便物が溜まっていると、しばらく留守にしていると思われます。特にお盆や正月など留守の可能性が高い時期に新聞が溜まっていると非常に危険です。常日頃郵便受けに郵便物を貯めないようにし、長期間不在になるときは、配達を止める手続きをしておきましょう。⑤自宅に不在だということがわかるSNS投稿がある今現在外出しているという投稿を見て、過去の投稿から住所を特定し空き巣の標的とすることがあるようです。写真をアップした際に位置情報が表示されてしまうこともあるので、旅行や山口からお出かけの報告は、帰宅後に行うのが安全です。普段意識せず行っている行動が、空き巣にとっては良い情報源となってしまっていることがあります。留守と思わせない行動を実行してみましょう。 空き巣が狙う家の条件「5分以内に侵入できるかどうか」が判断となっていることが多いそうです。防犯対策として、侵入に手間がかかりそうだと思わせることがポイントです。 侵入が容易だと思われる特徴①窓の防犯対策がとられていない新築住宅を建てた後でも侵入経路となりそうな窓には防犯フィルムを貼ったり、補助錠を取り付けるようにしましょう。このとき、外から見て一目で「防犯対策が取られている」とわかるようにすると、抑止力につながり防犯により効果的です。 ②侵入できそうな場所に足場となる物が放置されている戸建ての場合、上階の防犯対策が手薄となっている傾向があり、またベランダに侵入できれば外部からの死角が確保されるため、周囲に気づかれずガラスやぶりを行うことができます。上階に登れてしまえば侵入が容易とされるため、新築住宅を計画する段階で2階のベランダと、物置や室外機、電柱などの位置関係を気にするようにしましょう。また、どうしても移動できない場合は忍び返しを設置するなどの対策をしましょう。 犯行に気づかれにくそうな特徴当然ながら空き巣は犯行中に周囲に気づかれることを恐れます。周囲に気づかれそうだと思わせる対策をしましょう。①侵入箇所が死角になっている「5分以内に侵入できなければ諦める」と言われていますが、死角であれば周囲の目を気にせずに犯行が行えます。侵入されそうな場所は、フェンスや植栽で死角とならないよう、できるだけ見通し良くしておきましょう。②犯行時の音が周囲に聞こえづらいガラスを割るなどするときの音で犯行が気づかれるのを恐れるので、その音をかき消してくれるような場所は狙われやすくなります。例えば線路や幹線道路の近くなどで新築を計画する場合は、庭に防犯砂利(踏むと通常の砂利より大きな音が出ます)敷いたり、窓ガラスに衝撃が加わるとブザーが鳴る装置の取り付けなどが効果的です。「音が出る」「明かりがつく」装置は、単純でありながら、目立ちたくない犯人からするとやはり避けたいものです。見えるところに取り付けてあるだけで犯罪の抑止力となりますので、ぜひ検討してみてください。 山口で新築住宅をご検討する際に、防犯上のお話も新味になってお答えいたします。ご心配事がございましたら、いえとち本舗までお気軽にご相談下さいませ。 8月24日(土)~8月25日(日)の最新イベント情報↓初めてでも安心!失敗しない土地探しセミナー

-

対面キッチンのメリット・デメリットは?種類や費用相場を解説

対面キッチンは壁に囲われていない独立したキッチンになります。オープンなキッチンですので、開放感がありキッチンを囲んでお友達や家族と楽しくお料理することだってできます。この記事は対面キッチンのメリットやデメリット、種類、費用相場をご紹介します。1 対面キッチンのレイアウトの種類は?2 対面キッチンのメリット3 対面キッチンのデメリット4 対面キッチンにリフォームする際の費用相場5 対面キッチンレイアウト実例6 まとめ対面キッチンのレイアウトの種類は? キッチンが独立していますので、LDKの間取りによく採用されています。対面キッチンにも種類があり、「アイランドキッチン」と「ペニンシュラキッチン」の2種類があります。同じキッチンでも特徴が異なりますのでチェックしていきましょう。【アイランドキッチン】アイランドキッチンは壁に囲われていない、いわゆるオープンキッチンと呼ばれるスタイルです。独立したキッチンが配置され、開放感があり、インテリアとしても演出できるのがアイランドキッチンの魅力です。【ペニンシュラキッチン】半島を意味するペニンシュラキッチンは、キッチン側面の片側は壁に接し、他はオープンとなるスタイルです。配置するのにアイランドキッチンよりも小スペースで済み、コンロ側は壁に接していますので油はねで汚れるのを抑えます。 キッチンの形状 キッチンの形状はI型、L型、II型の3種類があります。以下に各形状の特徴をお伝えします。【I型】長方形の形状をした一般的なキッチン。シンク、ワークスペース、コンロが並んで配置されていて、横に動線ができる使い勝手のよいスタンダードなキッチンです。【L型】名前の通りL字の形をしたキッチンです。コンロとシンクが対角にあるため動線を少なくすることができます。【II型】セパレートキッチンとも呼ばれていて、コンロとシンクが別々のキャビネットで構成されます。一般的なのはシンクのキャビネットを正面に、背面にコンロのキャビネットを配置します。ワークスペースを分けて配置することで動線を短くし効率よくお料理ができます。 対面キッチンのメリット コミュニケーションがとりやすい開放感がある配膳がしやすいインテリアとしての魅力があるキッチンからリビングを眺めることができるため家族とのコミュニケーションがとりやすいです。特に小さいお子さんのいるご家庭は家事の最中も見守ることができますので、対面キッチンを採用する方も多くいます。オープンな作りですから開放感があり、正面にダイニングがあるため配膳もしやすいです。また、LDKの一体感のある空間はキッチン自体がインテリアとなって存在感を見せてくれます。 対面キッチンのデメリット ゆとりのあるスペースが必要臭いがリビングに充満してしまうことも油はね・水はねで汚れる空間に余裕がないと収納が少なくなる来客時もキッチンが見えてしまう配置スペースが必要になるのが対面キッチンのデメリットです。このスタイルを採用する場合はある程度の広さを確保しなければならず、無理に配置してしまうとリビングが狭くなってしまう可能性があります。また、キッチンが生活スペースとつながっているため、調理中の音や臭いがリビングまで届いてしまいます。水はねや油はねも壁がないため油はねガードなどの対策が必要です。来客時はキッチンがそのまま見えてしまいますので、洗い物が残っていると生活感を人に見られてしまい恥ずかしいということも。 対面キッチンにリフォームする際の費用相場 壁付のキッチンから対面キッチンにする場合は、およそ55〜200万円が相場になります。ただし、解体工事が必要だと内装などの復旧が必要ですので、50〜100万円の範囲で行うのは難しく、50〜100万円の範囲で行えるのはキッチン本体の交換と部分的な内装になります。現状壁付けキッチンの場合は、キッチン本体の交換に壁の解体とフローリングの張り替え、内装クロスの貼り替えを行う必要がありますので、リフォーム費用は150万円以上かかります。キッチンはグレードにより価格も異なってきますので、ハイグレードのものやオーダーメイドだと200〜350万円以上はかかるでしょう。また、内装の規模も大きくなるとその分費用も高くなるのでご注意ください。 対面キッチンレイアウト実例 対面キッチンにしたいという方はぜひ実例を見て参考にしましょう。【アイランドキッチン】引用:LIXIL リシェルSI:PLAN1 オープン対面 キッチン アイランド型リビングとつながるアイランドキッチンはキッチンも含めて一体感のある空間になります。家族とのコミュニケーションがとりやすく、家族団欒の楽しい時間を過ごせるでしょう。【ペニンシュラキッチン】引用:リシェルSI:PLAN16 オープン対面キッチン 対面キッチンユニット・ローカウンタータイプ ペニンシュラI型スペースを抑えながらも開放感は残し一つの空間の中にキッチンも溶けこみます。油はねや臭いの心配はコンロ前の油はねガードで抑え、レンジフードでしっかり換気。こちらのキッチンは生活スペース側に食事ができるカウンターを設けていますので、出来上がった料理の配膳もスムーズです。 間取りの大きさの違い14帖と16帖の違い引用:光市虹ヶ丘 モデルハウス(2階建/4LDK)上記の間取りは14帖のLDKです。引用:防府市酢貝1号地 モデルハウス(2階建て/4LDK)上記の間取りは16帖のLDK。14帖と16帖でたった2帖の違いですが、スペースに変化があるのがわかるかと思います。対面キッチンを取り入れる場合は移動スペースや家具の大きさには注意し、生活しやすいスペースを確保しましょう。 まとめ 対面キッチンは開放的で空間の広がりを感じさせてくれるキッチン。お友達と一緒にお料理を楽しんだり、洗い物の最中に家族と会話をしたり、毎日する家事も楽しく過ごせそうです。お料理する場所も生活スペースとして大切なところですので、明るく楽しい時間が流れるスペースとなるように対面キッチンを取り入れてみてはいかがでしょうか。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。資料請求はこちらからさらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。会員登録はこちらから

-

RC造とは?他の建物構造との違いやメリット・デメリットを紹介

建築構造には種類があり、特徴や優れているところ、欠点となっているところがそれぞれあります。見た目だけではどの構造がいいのか判断することは難しいですから、各構造について知っておきましょう。この記事では建物構造の種類や特徴についてお伝えしていきます。 RC造とその他建物構造について 日本の住宅の場合は木造が一般的ですが、その他にもいろいろな構造があり、造りがまったく異なりますので、家の購入を検討されている方はどんな違いがあるか知っておくことが大切です。それでは以下にて代表的な建物の構造をご紹介していきます。鉄筋コンクリート造(RC造/Reinforced Concrete) 鉄筋コンクリート造はReinforced Concreteを略してRC造とも呼ばれています。この構造は名前の通り鉄筋とコンクリートを組み合わせた構造となっており、鉄筋の引張り力とコンクリートの圧縮力の両方の強度を有しています。この構造はお互いの優れている点と弱点となる点を補っており、鉄筋の熱に弱く錆びやすいところをコンクリートで覆うことで弱点を克服する構造となっております。また、コンクリートの場合は、圧縮力は優れますが、引っ張られる力には弱いため、その引っ張りに対する力を鉄筋が補っています。これにより圧縮力と引張り力の両方の力に対して強い建物を建てることができます。木造(W造/Wood) 木造は日本古来から用いられている構造であり、住宅の他にも神社仏閣などが木材で建てられています。柱や梁など主要な部材は木材が使われており、在来軸組工法や枠組壁工法(2×4、2×6)など同じ木造でも複数の工法があります。在来軸組工法は柱や梁などを組み上げる骨組み構造となっており、日本に多く採用される工法です。枠組壁工法はアメリカで開発され、2×4、2×6など規格化された部材を使い、主に耐力壁を造って建物を建てる工法です。鉄筋鉄骨コンクリート造(SRC造/Steel Reinforced Concrete) 鉄筋鉄骨コンクリート構造(SRC造)は、鉄筋を組んだ芯部に鉄骨を組み込み、外側にコンクリートを覆った構造で、鉄骨の粘り強さと鉄筋コンクリートの強度を合わせ持った非常に耐久性の高い建物を建てることができます。主に高層ビルやマンションなど高い建物に用いられ、鉄骨造よりも座屈(荷重による変形)に対して強く耐火性も高いです。軽量鉄骨造(S造/Steel) 軽量鉄骨造は厚さ6mm未満の鋼材を用いた構造のことをいいます。鉄骨造は木造のように柱や梁で構成する骨組み構造であり、工業製品のため品質が安定しています。また、引張り力と圧縮力に優れて耐震性も高く、3〜4階建ての住宅やアパート、店舗併用型住宅に採用される構造となっています。ハウスメーカーの中には軽量鉄骨造をメイン構造としているところもあります。重量鉄骨造(S造/Steel) 厚さ6mm以上の鋼材を使用した構造が重量鉄骨造です。軽量鉄骨造よりも高い建物を建てることができ、主に中層の集合住宅や店舗併用住宅、高層ビル、マンションなどに採用されます。重量鉄骨造も鉄骨造と同じラーメン構造(柱と梁で構成される構造体)で建てられるのが一般的で、軽量鉄骨造と比べて柱が太く、構成する鉄骨の本数を少なくすることができます。建物構造の特徴・メリット&デメリット 上記でお伝えした各構造には長所と短所があり、これから家を建てる計画をされている方はどんな構造を採用するか判断するために重要な要素となってきます。それでは以下にて各構造のメリット・デメリットをお伝えしていきます。鉄筋コンクリート造(RC造/Reinforced Concrete)メリットデメリット耐火性に優れる建築コストが高い耐久性・耐震性が高い結露が出やすい気密性に優れる熱伝導率が高いため断熱対策が必要遮音性に優れる気密性が高いため換気設備が必要設計の自由度が高い 木造(W造/Wood)メリットデメリット建築コストを抑えられる耐用年数が短い断熱性に優れるシロアリ・漏水・雨漏りの被害に弱い日本の気候にあっている火災に弱いバランス良く性能を高められる柱や壁の数量が多いメンテナンス性に優れる 鉄筋鉄骨コンクリート造(SRC造/Steel Reinforced Concrete)メリットデメリット耐火性に優れる建築コストがかかる耐震性・耐久性に優れる工期が長期化しやすい遮音性に優れる設計の自由度が高い 軽量鉄骨造(S造/Steel)メリットデメリット大開口が可能で設計の自由度が高い耐火性が低い工期が短い壁が薄いと防音・遮音性は期待できない品質が安定している結露により鉄骨に錆が発生する木造よりも耐久性・耐震性が高い 重量鉄骨造(S造/Steel)メリットデメリット大開口が可能で設計の自由度が高い軽量鉄骨よりも建築コストがかかる防音性が高い高層建築が可能耐久性・遮音性に優れる強固な地盤や基礎が必要品質が安定している 構造による防音性や耐火性、耐震性の比較 建築構造耐震性防音性・遮音性耐火性建築コストRC造○○○×木造△△△◎SRC造◎○◎×S造○△△○上記の表はあくまでも各構造の目安ですが、性能が期待できない部分については設計次第で基準よりも高めることができるという点は着目するべきところです。以下にはどんな構造についてどんな人におすすめなのかお伝えしていきます。建築コストを抑えたい方は木造がおすすめ 建築コストを重視するのなら断然に木造がおすすめです。木造は普及率も高く材料も他の構造よりも安価なため、費用を抑えつつ、備えたい性能はバランス良く設計することが可能です。定期的にメンテナンスを行えば建物も長く維持していくことができますので、費用を抑えて建物を建てたい方は木造がいいでしょう。耐震性・耐火性を求めるならRC造・SRC造がおすすめ 建物の強度を求めるのならRC造とSRC造がおすすめです。鉄筋コンクリートと鉄骨の強度はとても信頼が高く、安心して住み続けられる建物といえます。以前ではマンションのような高層建築の場合は揺れの心配がありましたが、技術の進歩により地震の揺れを吸収する免震構造が取り入れる建物も増えております。間口の広い設計にしたいならS造がおすすめ 柱や壁を少なくし、間口の広い設計にしたい場合はS造がおすすめです。主に壁は間仕切り壁となりますので、自由に壁を配置したり、廃したりすることができます。このため大開口を設けることができ、開放的な空間を作ることが可能となっています。自由な設計は他にもRC造やSRC造でも可能ですが、建築コストが高いという点はデメリットとなります。その点、軽量鉄骨造の場合は住宅メーカーも採用する構造となっており、リーズナブルな価格で取り入れることが可能となっています。ただし、間仕切り壁で仕切るため、壁厚がない場合は防音性や遮音性の対策が必要です。まとめ ここまで建物の構造についてご紹介してきました。構造はいくつか種類があり、どれも一長一短ありますので、自分が求める建物構造を選び、欠点を補っていける設計を行うのが重要です。これから家を建てる計画をされている方は今回お伝えした建物の構造のポイントを押さえて、自分に適した構造を選びましょう。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。資料請求はこちらからさらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。会員登録はこちらから