ブログ/コラム

Blog/Column

建物・家づくり

地下室を造るメリット・デメリットは?注意点や費用について解説

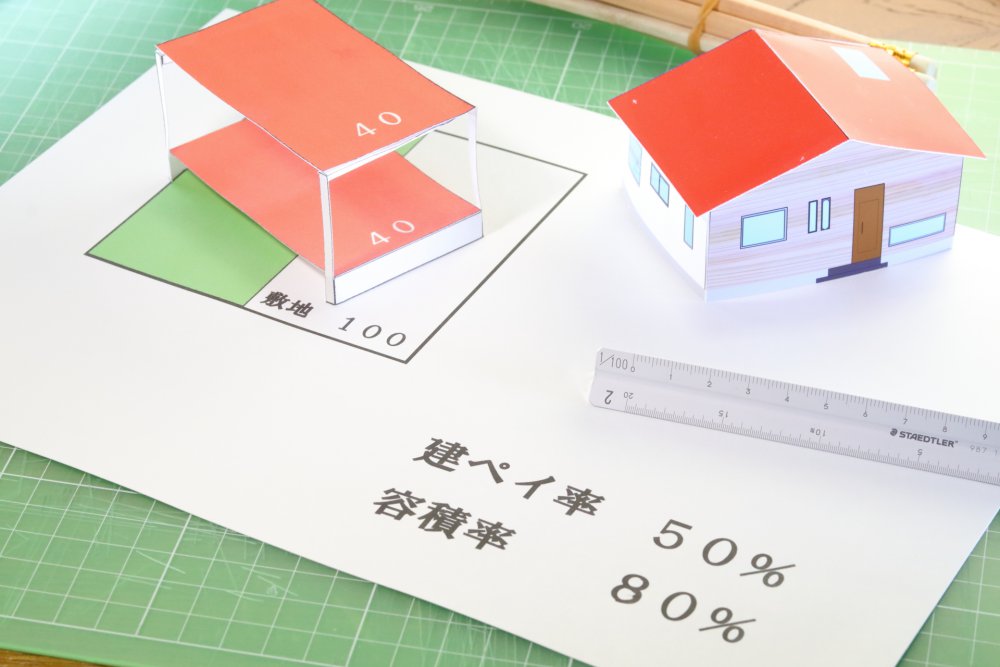

地下室は建築基準法では地階と記されており、地盤面よりも下にある階の部屋のことをいいます。地階は天井が地盤面から1m以下の高さであることと定められており、容積率の緩和も効くため床面積を増やすことが可能です。

地下室の使い方もさまざまあり、便利な空間として活用できますので、ぜひ家づくりの候補として検討してみましょう。この記事は地下室を造るメリットやデメリット、注意点と費用をご紹介します。

地下室のメリット・デメリットとは?

地下室はいろいろな用途として利用することができますので、どんなメリット・デメリットがあるのかチェックしてみましょう。

メリット

【延床面積を確保することができる】地階は延床面積の緩和があり、条件を満たすことで延床面積を敷地で制限される容積率より多く確保することが可能です。地上階の延床面積の1/3以内であれば床面積を増やすことができますので、床面積の確保が難しい狭小の土地に地階は適しています。敷地の制限次第では延床面積の最大1.5倍増やすことが可能です。

【遮音性が高い】

地階は地面の下にあり土に囲まれているため内外への音の伝わりが少ない特徴があります。この特徴により遮音性に優れ、大きな音を出しても外に漏れにくくご近所の方に迷惑をかけにくいです。地階は鉄筋コンクリート構造ですので、上階にも音が響きにくくなっています。

【耐震性が高い】

地階は地震への影響が少ない構造ですので、シェルターとして利用することができます。地上階は建物の重さが負担になり、地震の力が建物にかかり崩壊するリスクがあるため倒壊しないように強度を上げなければいけません。地階は地盤に囲まれている構造なため、地震の揺れが軽減され、災害に対して安全な空間を家に備えておくことができます。

【温度変化が少ない】

地階は温度変化が少なく一定の温度を維持しやすい環境となっています。冬は暖かく、夏は涼しい室内環境ありますので、保存食やワインの貯蔵に適しています。

【趣味空間として活用】

地階はさまざまな用途で活用することができます。音が外部に漏れない、温度変化が少ない、という特性からシアタールームや楽器演奏のスタジオ、創作空間、子供の遊び場、ワインセラー、食品の貯蔵、収納と使い方は幅が広いです。

デメリット

【コストがかかる】地階のデメリットは通常の住宅と比べてコストがかかるということです。地階を設けるには地面を掘削し、鉄筋の配筋やコンクリートの打設、換気や電気設備、地下水などの防水対策など工事規模も大きくなります。同じ延床面積でも地階よりも地上階のみの建物の方がコストは安くなりますので、用途と予算を照らして地階が適しているかよく検討しましょう。

【結露しやすい】

湿気を含んだ空気は重いため下に溜まりやすく結露に注意しなければいけません。結露はカビを発生する要因となりますので、しっか除湿し換気できる防湿対策が必要になります。

【浸水しやすい】

近年では集中豪雨による浸水が起きています。地階は地面下にある構造のため、大雨によって浸水を起こす恐れがあります。浸水すると内装をやり直さなければいけなくなってしまいますし、カビを発生させてしまう可能性もあります。

地下室は部屋なの?容積率に影響はあるの?

地階には建築基準法第52条により以下の条件を満たすことで容積率の緩和制限が適用できます。

- 地階の床から地盤までの高さが地階の天井までの高さの1/3以上であること

- 延床面積の1/3以内なら容積率に算入されない

例えば、敷地面積200㎡に対して容積率100%、床面積1階100㎡2階100㎡とした場合、容積率による延床面積の上限が200㎡となりますので、地階の床面積は100㎡、合計で300㎡確保することができます。

注意するところは、地階を居室として扱う場合は建築基準法により一定の基準を満たすことが必要になり、壁や床の防湿、換気や湿度調整の設備、ドライエリア(からぼり)を設けるなど衛生上必要な処置が必要になります。また、防水措置、土圧や水圧、地震などに対して構造耐力上安全であることが定められています。

地下室を造る時の注意点とは?

地下室を作る際はデメリットで挙げた結露や水の影響を防ぐ対策が重要になります。また地面の下に空間を作ることになりますので、土地の状態はよく確認してから選びましょう。地盤の強度が弱い場合は補強が必要になりますし、地下水の有無も地下室を作るのに影響してきます。埋設されている給排水の位置も干渉する恐れがあり、地下室を設ける位置に配管類があると移設する必要が出てきます。

どこに配管が設けられているかは図面に記載されていますので、不動産業者や役所で土地の状態を確認しましょう。近年多い集中豪雨などの自然災害は浸水の恐れがありますので、過去に浸水の履歴があるか調べることをおすすめします。浸水に関するハザードマップは市町村区の役場で確認することができます。

地下室を造るための費用はどれくらい?

地下室を造るにはコストは1000万円以上かかることもありますので予算に対して用途が見合っているかよく検討することが大切です。地下室を造ってもらう業者によっても費用は変わってきます。

大手の住宅会社に造ってもらう場合は、地下室の施工は下請けに依頼するため躯体部分が1000〜200万円/坪程度と高いです。

依頼する業者が自社施工で行っている場合は中間マージンが発生しないため、大手よりも施工費が安くなり50〜70万円/坪に抑えることができるでしょう。

土地が高い場合はそこで床面積を広げるよりも、安い土地で地階を設けた方がコストを抑えるには有効です。地下室の施工は調査から掘削、鉄筋の配筋、コンクリートの打設と工程も多いため工期は規模にもよりますが1〜1.5ヶ月ほど要します。

以下には簡単ですが地下室工事の内訳とおおよその費用を記載しましたのでご覧ください。

- ボーリング調査:約25〜35万円

- 構造計算(地下室部分):約30〜45万円 ※地上階は約20〜30万円

- 設計図作成:約30〜80万円

- 掘削・土留:約150〜200万円

- 運搬・処分費:約200万円

- 掘削・搬出・処分:約1万円/㎡

- 地盤改良:約100〜300万円

- 浸水対策:約90〜180万円

- 結露対策:約10〜60万円

まとめ

ここまで地下室についてお伝えしましたが、その魅力はいろいろな用途で使えて空間を広げることができることではないでしょうか。趣味空間として活用するのもいいし、貯蔵庫としても地下室は適しています。土地が狭く床面積が限られてしまって困っているという方は、地下室だと容積率の緩和があるため床面積を増やすことができます。これから家を建てようと考えている方はぜひ地下室も検討してみてください。

家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。

資料請求はこちらから

さらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。

会員登録はこちらから

関連記事

-

平屋を安く建てる方法を解説!ローコスト住宅なら1,000万円台も可能

近年、平屋の人気が高まっており、平屋の建築を検討されている方は多いでしょう。平屋は2階建てよりも坪単価が高くなる傾向がありますが、工夫をすると1,000万円台でも建てられる可能性があります。この記事では、平屋を安く建てる方法を解説します。どのようにすれば平屋を安く建てられるかがわかるようになるでしょう。 1.平屋を安く建てることは可能?2.平屋を安く建てる方法【準備】2-1.予算を明確に設定する2-2.情報収集をする3.平屋を安く建てる方法【設計・デザイン】3-1.シンプルな外観・間取りにする3-2.無駄なスペースを減らす3-3.規格住宅にする4.平屋を安く建てる方法【業者選び】4-1.平屋のローコスト住宅を得意とするハウスメーカーを選ぶ4-2.各業者の標準仕様を確認する4-3.複数の業者から見積もりを取る5.平屋を安く建てる方法【コスト削減のアイデア】5-1.補助金・助成金・減税制度を利用する5-2.中古の平屋をリノベーションする5-3.省エネ住宅やZEH住宅を検討する6.平屋を安く建てる際の注意点6-1.安さだけを追求しない6-2.オプション費用を考慮する6-3.坪単価ではなく総額で考える7.平屋を安く建てる際によくある質問7-1.2階建てと平屋ではどちらが安いですか?7-2.15坪や20坪の平屋を建てるにはいくらお金がかかりますか?8.さまざまな方法で平屋を安く建てることは可能! 1.平屋を安く建てることは可能? ローコスト住宅を選ぶなどの方法で、平屋を安く建てることは可能です。ローコスト住宅とは、間取りや設備を標準仕様としてパッケージ化したセミオーダータイプの注文住宅を指します。一般的な注文住宅と比べると設計の自由度は低いですが、価格を低く抑えられます。 一般的な注文住宅の建築費の坪単価は90~100万円程度であるのに対し、ローコスト住宅なら大手ビルダーの70%程度のコストで建築が可能です。20~25坪程度の標準仕様の2LDKだと、1,000万円台で建てられる可能性があります。 ただし、これは建物の本体工事費だけの価格であり、付帯工事費や諸経費、土地を所有していない場合は土地代などが別途必要になります。 2.平屋を安く建てる方法【準備】 平屋を安く建てるには、予算を明確に定めたうえで情報収集をしっかり行い、計画的に準備を進めることが大切です。準備を疎かにすると予算オーバーになったり、希望に合致した平屋を建てられなくなったりする可能性があります。 2-1.予算を明確に設定する平屋を安く建てるには、予算オーバーにならないよう予算を明確に設定することが大切です。予算オーバーになると、返済困難になる可能性があります。毎月のローン返済額や生活費などを考慮し、無理のない範囲で予算を決めましょう。 予算内に収めるには、建物の建築費用だけでなく、土地代や諸費用もかかることを考慮する必要があります。一般的に、坪単価で表示される本体工事費は総費用の70~80%程度であり、総費用の15~20%程度の付帯工事費と、総費用の5~10%程度の諸経費、土地代がかかります。 なお、予算を設定する際は、金融機関がWeb上で提供している「住宅ローンシミュレーション」の活用がおすすめです。住宅ローンシミュレーションを活用することで、毎月の返済額や総返済額などを簡単に計算できます。 2-2.情報収集をする要望に合致する平屋を安く建てるには、準備段階における情報収集が大切です。情報収集をしっかり行うことで、予算内に収まる理想的なプランを立てられます。3ヵ月~半年程度かけてじっくりと情報収集を行いましょう。 情報収集の手段として、住宅展示場やモデルハウス、ローコスト系ハウスメーカーのホームページ、住宅ポータルサイト、ブログなどが挙げられます。住宅展示場に足を運ぶと実際に平屋を見学でき、外観デザインや間取り、設備などのアイデアを得られます。 実物を確認するだけでなく、インターネットで情報を収集することも大切です。施工事例や価格帯、実際に平屋を建てた人の体験談などを確認でき、建築や不動産に関する知識も深まります。 3.平屋を安く建てる方法【設計・デザイン】 設計やデザインは住宅の価格を決める重要な要素です。平屋を安く建てるには、設計やデザインを工夫しなければなりません。ここでは、設計やデザインを工夫して、平屋を安く建てる方法を解説します。 3-1.シンプルな外観・間取りにする長方形や正方形など、外観デザインをシンプルにすると、デザイン料や材料費、建築費を抑えられます。豪奢な装飾を施したり凹凸の多いデザインにしたりすると施工に手間がかかり、費用は割高になります。 平屋は屋根の面積が広くなるため、屋根の形状はデザインを決める重要な要素です。屋根形状を構造がシンプルな「片流れ」にすると費用を抑えられる可能性があります。片流れ屋根は費用を抑えられるだけでなく、屋根裏スペースの有効活用や太陽光パネルの設置などにも適します。 なお、外観デザインと間取りは単独で考えるのではなく、同時に検討することが重要です。外観デザインと間取りは密接に関係しており、片方を決めてしまうともう片方の選択肢が制限される場合があります。 3-2.無駄なスペースを減らす平屋を安く建てるには、設計やデザインの段階から無駄なスペースを減らすことを意識することが重要なポイントです。実際の生活においてあまり使わない部屋をつくると建坪が増えてしまい、余計なコストがかかります。 例えば、来客用のゲストルームや書斎などをつくる際は、本当に必要であるかを慎重に吟味しましょう。将来のライフスタイルの変化なども考慮して、本当に必要な部屋だけをつくることが費用削減につながります。 廊下や収納スペースを最低限に抑え、限られた空間を有効活用することも重要です。リビングとダイニングを一体化したり、ドアをなくしてオープンな空間にしたりすることで、廊下は不要になります。収納スペースは、必要な場所に必要なスペースだけ設けるようにしましょう。 3-3.規格住宅にするさらに低価格で平屋を建てるには、規格住宅にするという方法もあります。規格住宅とは、フルオーダーの注文住宅と建売の中間に位置する家の建て方です。間取りやデザインが規格化されたものから好みの住宅を選ぶことにより、建築費用を低く抑えられます。 フルオーダーの注文住宅と比べると工期も短く、早く入居できることも規格住宅のメリットです。間取りやデザインの自由度は低いものの、人気のある間取りや外観デザインを採用していることが多く、おしゃれな雰囲気の家で快適に暮らせます。 規格住宅は家の大きさや形が既に決まっているため、土地の面積や形状によっては建てられない可能性があることに注意が必要です。規格住宅を選ぶ際は、土地の面積や形状も考慮して検討するようにしましょう。 4.平屋を安く建てる方法【業者選び】 平屋を安く建てるには、業者選びも重要になってきます。業者によって、建築費用や住宅の品質、アフターサービスなどが異なるため、以下の点を考慮して最適な業者を選びましょう。 4-1.平屋のローコスト住宅を得意とするハウスメーカーを選ぶ平屋を安く建てるには、平屋のローコスト住宅の実績が豊富なハウスメーカーを選ぶことが重要です。業者によって、数百万円単位で家づくりの費用が異なるため、業者選びを慎重に行うことで、より安く平屋を建てられます。 業者選びのポイントは、施工実績を調べ、平屋のローコスト住宅を得意とするかを見極めることです。平屋のローコスト住宅の建築を得意とするハウスメーカーは、コストを抑えながら、品質を維持するノウハウを持っています。 ローコスト系のハウスメーカーであっても、必ずしも平屋の設計・施工に精通しているとは限りません。ハウスメーカーのホームページで平屋の施工実績や事例を確認し、実際に平屋を建てた方の口コミなども参考に、平屋のローコスト住宅が得意なハウスメーカーを選びましょう。 4-2.各業者の標準仕様を確認する業者によって標準仕様は大きく異なるため、比較検討することが重要です。ローコスト住宅は標準仕様があらかじめ決まっており、オプションを追加することで、設備をグレードアップしたり、住宅性能を高めたりします。 例えば、キッチンやお風呂などの設備を標準仕様よりもグレードアップさせたい場合は、オプション費用の追加が必要です。標準仕様が充実していると、オプション費用をある程度抑えられる可能性がありますが、本体価格が高くなることがあります。 業者を選ぶ際は、必要なオプションをリストアップして、標準仕様に含まれているかを確認のうえ、各業者の標準仕様を比較検討することが平屋を安く建てるためのポイントです。 4-3.複数の業者から見積もりを取る平屋を安く建てるには、1社だけでなく複数の業者から相見積もりを取ることが大切です。相見積もりを取らないと情報不足になり、他の業者の価格がわからず、適正価格が判断できません。また、競争がないため、高い見積もりを提示される可能性があります。 相見積もりを取ることは大切ですが、あまりにも多くの業者から見積もりを取ると手間と時間がかかるため注意が必要です。3社程度から見積もりを取得し、価格や品質、担当者、アフターサービスなどを比較することで、最適な業者を選べます。 なお、相見積もりを取得する際には、同一の条件で見積もりを取ることが大切です。間取りや仕様などを同じ条件で比較しないと、正確な比較ができません。 5.平屋を安く建てる方法【コスト削減のアイデア】 設計やデザインを工夫して、平屋の建築を得意とする業者を選ぶだけではなく、さまざまな方法で平屋を安く建てることは可能です。ここでは、平屋を安く建てるためのアイデアをいくつかご紹介します。 5-1.補助金・助成金・減税制度を利用する補助金・助成金・減税制度を利用することで、平屋を安く建てることが可能です。新築の補助金・助成金の例として、以下のようなものがあります。なお、R5年度分の募集が終了しており、R6年度分の募集が開始されていない事業もあるため、事前に必ずご確認ください。 子育てエコホーム支援事業LCCM住宅整備推進事業ZEH支援事業地域型住宅グリーン化事業各自治体による補助金 例えば、子育てエコホーム支援事業の場合だと、子育て世帯や若者夫婦世帯は条件に合致すると、注文住宅や分譲住宅を新築・購入する際に最大100万円の補助金を受けられます。 補助金・助成金だけでなく、住宅ローン減税や固定資産税の軽減などでも費用を抑えることは可能です。条件に合致すると、13年間にわたって住宅ローン減税が適用され、固定資産税も一定期間軽減されます。 5-2.中古の平屋をリノベーションする予算不足の場合、中古の平屋をリノベーションするという選択肢もあります。リノベーションの工事内容にもよりますが、新築よりも建築費用を抑えられる可能性が高いです。土地付きで購入できるため、土地を探す手間も省けます。 間取りやデザインなどにこだわりがあり、新築よりも安く建てたい場合、リノベーションは有効な選択肢になるでしょう。ただし、中古の平屋を購入する際は、法令上の制限や耐震基準などの確認が重要になってきます。 建築基準法で定める条件を満たしていないと、リノベーションができないことがあります。また、耐震基準を満たしていなかったり、インフラの状態が悪かったりすると、改修費用が高額になることがあるため注意が必要です。 5-3.省エネ住宅やZEH住宅を検討する平屋を安く建てるには、省エネ住宅やZEH住宅を検討することも重要です。省エネ住宅やZEH住宅は、高性能な断熱材や設備を使用するため、初期費用が高くなる場合があります。しかし、長期的に見ると光熱費の削減効果により、家を建ててからのランニングコストを抑えられます。 省エネ住宅やZEH住宅を建てる際には、補助金・助成金を利用すると初期費用の削減が可能です。国や自治体は省エネ住宅やZEH住宅の普及を推進しており、子育てエコホーム支援事業や各自治体による補助金など、利用できる補助金・助成金は数多くあります。 基本的に補助金・助成金は施工会社が申請するため、施工を依頼するハウスメーカーや工務店の担当者に確認してみてください。 6.平屋を安く建てる際の注意点 平屋を安く建てる際には、いくつかの注意点があります。かえって割高になったり、建ててから後悔したりしないようにするには、以下の点に注意が必要です。 6-1.安さだけを追求しない平屋を安く建てるには、予算を抑えることは大切ですが、建物の品質や安全性などを犠牲にしてはいけません。耐久性や住み心地、安全性などを考慮しながら、価格とのバランスを取ることが大切です。 建材や設備のグレードを落とすと価格を安くできますが、耐久性が低かったり、住み心地が悪かったりする場合があります。建てた後で修理費用やランニングコストがかさんでしまう可能性があり、長期的に見ると割高になることもあるでしょう。 業者選びの際は、安さだけをことさらアピールしている業者には注意が必要です。実績や評判なども確認し、価格と品質のバランスが取れているコストパフォーマンスが高い業者を選びましょう。 6-2.オプション費用を考慮するローコスト住宅の場合、オプション費用を考慮することは非常に重要です。標準仕様の価格が安くても、オプションを追加しすぎると、費用が高額になる場合があります。ハウスメーカーが最初に提示するのは標準仕様の価格であり、基本的にオプションは含まれていません。 オプション費用を抑えるには、本当に必要なオプションだけを追加するようにします。あれば便利という程度であれば、追加する必要はありません。オプションの費用に見合う価値があるかどうかを検討することが大切です。 不必要なオプションを追加しないようにするには、準備の段階で本当に必要な設備や住宅性能を決めておき、ハウスメーカーの担当者から勧められた場合は慎重に判断しましょう。 6-3.坪単価ではなく総額で考える平屋を建てる際は、坪単価ではなく総額で考えることが重要です。坪単価は住宅の建築費用を算出するための数字であり、本体価格を延床面積で割ることで算出されます。例えば、坪単価が70万円であっても、これは本体価格の金額であり総額ではありません。 家を建てるには、本体価格だけでなく、付帯工事費や諸経費、オプション費用もかかります。ハウスメーカーの広告で「坪単価◯万円」と記載されていても、総額ではないことに注意してください。 また、ハウスメーカーでは「コミコミ価格」という言葉が使われることがありますが、コミコミ価格は家の本体価格(材料費と施工費)だけであるケースがあります。コミコミ価格には何が含まれているのかを確認することも大切です。 7.平屋を安く建てる際によくある質問 平屋は2階建て住宅とは構造やデザインなどが異なるため、不明な点や疑問点が生じやすいです。ここでは、平屋を安く建てる際によくある質問をいくつか挙げ、質問に回答します。 7-1.2階建てと平屋ではどちらが安いですか?延床面積が同じであれば、一般的に平屋のほうが2階建てよりも坪単価は高くなります。同じ延床面積の場合、平屋は2階建てよりも屋根や基礎の面積が広くなることが、建築費が高くなる理由です。 ただし、土地の形状や建物の構造、設備などの条件によって費用は変わるため、総工費で考えると一概に平屋のほうが高くなるとはいえません。建築費の坪単価で比較するのではなく、総額で比較することが大切です。 平屋と2階建てのどちらが安いかは、個々の条件によって異なるため、複数の業者から見積もりを取るなどして比較検討しましょう。 7-2.15坪や20坪の平屋を建てるにはいくらお金がかかりますか?15坪の平屋だと約30畳の広さであり、一人暮らしや夫婦二人暮らしに向き、ローコスト住宅であれば1,000万円程度での建築が可能です。20坪の平屋は約40畳の広さであり、夫婦と子どもの世帯でも居住でき、ローコスト住宅であれば1,400万円程度で建てられるでしょう。 狭小地であっても平屋を建てることは可能で、建材が少なく済むため、建築費を抑えられます。土地代も安くでき、地価の高い都市部でも平屋を建てやすいです。 小さな平屋の建築を得意とするハウスメーカーや工務店は存在し、ホームページで施工事例や価格などを確認できます。 8.さまざまな方法で平屋を安く建てることは可能! 平屋を安く建てるには、予算を明確に設定し、時間をかけて情報を収集することから始めます。外観や間取りはシンプルにして、規格住宅を選ぶことでも価格を下げられます。業者を選ぶ際は、平屋のローコスト住宅を得意とするハウスメーカーを選ぶことが大切です。 補助金・助成金・減税制度の利用や、省エネ住宅を検討することでもコストを削減できます。予算が足りない場合は、中古の平屋をリノベーションすることも検討しましょう。 このように、さまざまな方法で平屋を安く建てることは可能であり、自分に合った方法で平屋を安く建ててください。 監修者:宅地建物取引主任者 浮田 直樹 不動産会社勤務後、株式会社池田建設入社。いえとち本舗山口の店長を経て、セカンドブランドのi-Style HOUSE山口店店長に就任。後悔しない家づくりをモットーにお客様の家づくりの悩みを日々解決している。

-

地震大国日本で本当に安心できる家とは?耐震等級3の必要性と選び方

1. そもそも日本の住宅に「耐震」はどれくらい求められている? 1-1. 世界と比べた日本の地震リスク 1-2. 近年の大地震と住宅被害の実態2. 「耐震性能」の基礎知識をわかりやすく解説 2-1. 耐震等級って何?(等級1・2・3の違い) 2-2. 耐震等級3はどれくらい強い?どこまで安心できる? 2-3. 耐震・制震・免震の違い3. 「耐震等級3」は本当に必要? どんな人・家族におすすめか 3-1. 等級1・2・3、どこまで求めれば安心? 3-2. 耐震等級3のメリット・デメリット4. 耐震性能を高めるには? ~間取り・構造・工法・建材のポイント~ 4-1. 木造・鉄骨・RC構造の違いと特徴 4-2. 間取りや設計で耐震性を上げるポイント5. 気になるコストと実例比較 ~“安心”はどこまでお金で買える?~ 5-1. 耐震等級3のコストはどれくらい? 5-2. 保険や減税など“目に見えない安心”も知っておこう6. まとめ ~これから家を建てる人・選ぶ人へのアドバイス~7. 【PR】池田建設では全棟“耐震等級3”を標準仕様。過去に倒壊0件の実績 1. そもそも日本の住宅に「耐震」はどれくらい求められている?1-1. 世界と比べた日本の地震リスク日本は、世界でも有数の「地震大国」として知られています。実際、世界で発生するマグニチュード6以上の地震の約2割が日本周辺で発生しており、私たちの暮らす日本列島は4つのプレートがぶつかり合う“地震の巣”に位置しています。そのため、地震による被害は決して他人事ではありません。世界的に見ると、欧米やアジアの多くの国では住宅の耐震性をここまで厳しく求めていませんが、日本では「住宅は地震から人の命を守るもの」という強い意識が根付いています。1995年の阪神淡路大震災や2011年の東日本大震災など、大きな地震のたびに住宅被害が社会問題となってきました。だからこそ、「どのくらいの耐震性能が必要か?」は、住宅選びの最重要ポイントの一つなのです。1-2. 近年の大地震と住宅被害の実態日本の住宅がどれほど地震にさらされているかは、過去の大地震の被害状況からも明らかです。たとえば阪神淡路大震災では、古い木造住宅を中心に20万棟以上が全壊・半壊し、多くの命が失われました。東日本大震災では津波の被害が大きく報道されましたが、地震そのものでも住宅倒壊による被害が発生しました。熊本地震(2016年)では、新耐震基準(1981年施行)以降の住宅でも、一部が倒壊しています。これらの事例から分かるのは、「法律の基準を満たしていれば絶対に安心」というわけではなく、より高い耐震性や、家族構成・立地条件に合わせた備えが必要だという現実です。地震への備えは、被害が起こってからでは間に合いません。「うちの地域は大丈夫」と油断せず、地震リスクを正しく知った上で“どこまで耐震を求めるか”を考えることが、安心な住まいづくりの第一歩となります。 2. 「耐震性能」の基礎知識をわかりやすく解説2-1. 耐震等級って何?(等級1・2・3の違い)「耐震等級」とは、住宅がどの程度の地震に耐えられるかを示す“強さのランク”です。住宅性能表示制度で定められており、等級1・2・3の3段階があります。等級1は、建築基準法と同じ耐震性能。震度6強~7程度の地震でも“倒壊しないレベル”を基準とします。等級2は、等級1の1.25倍の地震力に耐える設計で、主に学校や病院など災害時の拠点となる建物で採用されています。等級3は、等級1の1.5倍もの地震力に耐えられる最高ランク。消防署や警察署など、防災拠点としての役割を担う建物が基準となっています。新築住宅の場合、最低限“等級1”をクリアすることが法律で義務づけられていますが、より安心を求めるなら「等級3」を選ぶケースが年々増えています。大規模地震の経験を重ねるごとに、“家族の命を守るためにどこまで備えるか”という意識が高まっています。2-2. 耐震等級3はどれくらい強い?どこまで安心できる?耐震等級3は、住宅の耐震性の中でも最も厳しい基準をクリアした“最高ランク”です。具体的には、「建築基準法で定められた震度6強~7の1.5倍」の揺れにも倒壊しない設計になっています。これは、消防署や警察署など、防災の拠点となる重要施設と同じ基準です。実際に熊本地震(2016年)では、耐震等級3の木造住宅は、連続する震度7の地震にも“ほとんど倒壊しなかった”という調査結果も出ています。つまり「等級3なら絶対に壊れない」と断言はできませんが、住宅の被害リスクを大幅に下げ、「家族の命と財産を守る」安心感が大きく高まります。また、等級3の住宅は地震保険料が割安になったり、住宅ローン減税・各種補助金の対象になることも多く、経済的なメリットも得やすくなります。「どこまで耐震性を重視すべきか」迷う場合、“一生住む家”なら等級3を選ぶ価値は十分にあると言えるでしょう。2-3. 耐震・制震・免震の違い耐震住宅と一口に言っても、「耐震」「制震」「免震」といった異なる技術があります。耐震は、家そのものを頑丈に作り、地震の揺れに「耐える」考え方。柱や壁、金物など構造自体の強さがポイントです。制震は、家の中にダンパー(揺れを吸収・減衰する装置)を組み込むことで、建物の揺れを抑える仕組み。特に繰り返しの余震に強いのが特徴です。免震は、建物と地盤の間に特殊な装置(免震装置)を設置し、地震の揺れをそもそも建物に伝えにくくする工法。高層マンションや公共施設で多く採用され、揺れそのものを“切る”のが最大のメリットですが、コストや敷地の条件による制約もあります。このように、耐震は「強度で守る」、制震は「揺れを抑える」、免震は「揺れを避ける」というイメージ。それぞれの特性を理解し、必要に応じて選択・組み合わせることが重要です。 3. 「耐震等級3」は本当に必要? どんな人・家族におすすめか3-1. 等級1・2・3、どこまで求めれば安心?耐震等級には1・2・3のランクがありますが、「実際どこまで必要なのか?」は悩むポイントです。まず等級1は“最低限の基準”であり、大地震が来ても「倒壊はしない」レベルです。しかし、繰り返しの大きな余震や、震度7クラスが連続した場合には損傷や半壊リスクが残ります。等級2は、等級1より25%強い設計で、主に学校や病院など避難所レベルの安全性。等級3はそのさらに上で、地震後も自宅で生活を続けられる“生活の拠点を守る”設計思想です。近年の熊本地震でも、等級3の住宅は大きな損傷を免れたケースが多く報告されています。家族や財産を守るための「命の備え」と考えれば、これから新築するなら等級3を強くおすすめします。安心できる暮らしを長く続けたい方にこそ、等級3の価値があります。3-2. 耐震等級3のメリット・デメリット耐震等級3の最大のメリットは、何より「大きな地震でも倒壊リスクが著しく低い」という安心感です。また、地震保険料の割引や住宅ローン減税・自治体の補助金対象になりやすいなど、経済面でも優遇されるケースが多いです。さらに将来の売却時にも「等級3で建てられた家」という付加価値がつくこともメリット。一方で、デメリットとしては標準の等級1・2よりコストアップする点が挙げられます(概ね数十万円~程度が目安)。また、間取りやデザインの自由度に制約が出る場合もあります。とはいえ「家族の安全」と「住宅価値の維持」は、多少のコスト差以上の意味を持つと考えられるでしょう。大切なのは、“本当に後悔しない選択”をすること。等級3は一度きりの家づくりを「命を守る投資」に変える選択肢です。 4. 耐震性能を高めるには? ~間取り・構造・工法・建材のポイント~4-1. 木造・鉄骨・RC構造の違いと特徴住宅の耐震性を語る上で、建物の「構造」は大きなポイントです。日本の戸建住宅で主流なのは木造ですが、鉄骨造や鉄筋コンクリート(RC)造も選択肢にあります。木造住宅は、適切な設計と補強を行えば高い耐震性を確保できます。近年の木造住宅は耐力壁や金物で補強し、「等級3」にも対応可能。コスト面や自由度の高さも魅力です。鉄骨造住宅は、柱や梁に鋼材を使うことで高い強度としなやかさを兼ね備えています。揺れを分散させやすい構造ですが、接合部の設計や施工品質が耐震性に直結します。RC造住宅は、鉄筋とコンクリートの組み合わせで強固な構造を実現。耐震性・耐久性ともに非常に高いですが、コストと工期がかかるため戸建てよりもマンションや公共建築でよく採用されています。どの構造でも「正しい設計・施工」が重要であり、“構造ごとの特徴”を理解し、家族のライフスタイルや予算に合わせて選ぶことがポイントです。4-2. 間取りや設計で耐震性を上げるポイント耐震性は構造だけでなく、「間取り」や「設計」によっても大きく変わります。まず、シンプルな形状(正方形・長方形など)は地震力をバランスよく分散しやすく、倒壊リスクを下げられます。凹凸の多い間取りや吹き抜け、大きな開口部が多い場合は、耐力壁の配置や梁・柱の補強が不可欠です。また、「壁量」「耐力壁のバランス」「接合部の強度」など、設計段階でしっかりと耐震性を意識することが重要です。2階建ての場合は1階と2階の壁の位置を揃える、重い屋根材は避ける、基礎の強度を高めるなども有効な対策です。近年は「制震ダンパー」や「高耐力パネル」など新しい技術も普及し、木造住宅でも地震への強さをさらに高めることができます。設計の段階から“耐震性優先”の姿勢で家づくりを進めることが、家族の命と資産を守る大きなカギとなります。 5. 気になるコストと実例比較 ~“安心”はどこまでお金で買える?~5-1. 耐震等級3のコストはどれくらい?耐震等級3の住宅にする場合、標準仕様(等級1)と比べてどれくらいコストがかかるのか、気になる方も多いでしょう。実際の費用差は、建物の規模や工法、設計の自由度によって変わりますが、一般的な木造戸建住宅の場合「数十万円~100万円程度の追加費用」が目安となります。このコストには、壁や柱の補強、耐力壁の追加、構造用金物のグレードアップ、設計検査の手間などが含まれます。一方で、建物価格全体から見れば決して大きな負担ではありません。また、耐震等級3は地震保険料の割引が受けられることも多く、将来的な経済メリットも見逃せません。「安心」を買うコストと考えれば、住宅ローンで分割負担できるため、日々の生活を大きく圧迫する心配もありません。一生に一度の家づくりだからこそ、将来の安心のための“必要経費”として前向きに検討する価値があります。5-2. 保険や減税など“目に見えない安心”も知っておこう耐震等級3の住宅には、「目に見える安全」だけでなく、経済的な“見えない安心”も付いてきます。たとえば地震保険では、等級3の場合に大きな割引が適用されるため、長期的に見ると保険料の負担が軽くなります。また、住宅ローン減税や自治体の補助金対象になるケースも増えており、初期費用の一部をカバーできることも。さらに将来、売却や相続を考える場合でも「耐震等級3」という性能証明が付いた住宅は評価されやすく、資産価値の維持にもつながります。つまり、耐震等級3は「地震への安心」だけでなく、「経済的な安心」や「将来の資産価値」も同時に得られる選択肢です。単に目先の建築コストだけでなく、トータルで考えた時に“安心”を最大化できるのが耐震等級3の大きな魅力といえるでしょう。 6. まとめ ~これから家を建てる人・選ぶ人へのアドバイス~地震大国・日本に住む私たちにとって、住宅の「耐震性」は“命を守る最重要テーマ”です。過去の大地震では、わずかな耐震性能の差が被害の大きさを左右してきました。法律で定められた基準(耐震等級1)は最低限の安心しか保証しません。これからの家づくりでは、家族の命や資産を守るためにも「どこまで安心を求めるか」をじっくり考えることが大切です。耐震等級3は確かにコストアップにはなりますが、地震リスクの高い日本で安心して暮らすためには、その価値は計り知れません。加えて、保険や減税、将来の資産価値という経済的メリットも得られます。「今だけ」ではなく「これから何十年も住み続ける家」を選ぶ視点で、ぜひ耐震性能にこだわってください。大切なのは“家族にとっての本当の安心”をどこまで求めるか――家づくりの最初の段階から、しっかりと意識しておきましょう。 7. 【PR】池田建設では全棟“耐震等級3”を標準仕様。過去に倒壊0件の実績池田建設では、お客様の安心・安全を最優先に、全ての新築住宅で“耐震等級3”を標準仕様としています。これは消防署や警察署と同等の耐震基準で、万が一の大地震にも倒壊しにくい最高ランクの住宅性能です。実際に、これまで池田建設が手がけた住宅で「地震による倒壊は0件」。棟ごとに耐震性を最大限高める設計・施工を行っています。また、耐震等級3住宅は地震保険料の割引や各種補助金の対象にもなり、経済的なメリットも豊富。「家族で安心して暮らせる」「大きな地震でも不安がなかった」といったお客様の声も多数寄せられています。大切なご家族と住まいを守る“本当の安心”――ぜひ、池田建設の耐震等級3住宅をご体感ください。※各種、割引や補助金を受けるために必要な設計住宅性能評価書の発行は別途費用がかかります。詳細は店舗スタッフまでお問い合わせください。詳しくはこちら(池田建設公式サイト)

-

平屋の外観をおしゃれに!和風から洋風までデザインのポイントを解説

最近はマイホームを平屋で建てられる方が多くなり、若いご夫婦にも人気があります。平屋のデザインはスタイリッシュで現代的な外観から落ち着きのある和風な外観と様々ですが、どんな外観にしたいか夢は膨らんでいくけど、どうやって決めていけばいいかわからないと家づくりに悩まれている方も多くいます。そこで、この記事では平屋の外観デザインのポイントをご紹介していきたいと思います。1 平屋の外観デザインのポイント2 おしゃれな平屋の外観【外壁】 3 おしゃれな平屋の外観【屋根】 4 おしゃれな平屋の外観【窓・ドア】 5 おしゃれな平屋の外観【テラス】6 おしゃれな平屋の内観 7 平屋の外観で失敗しやすいパターン8 まとめ平屋の外観デザインのポイント平屋の外観は建物の印象を決める大切なポイントです。見た人の第一印象となりますので、しっかりとこだわっていきたいところです。外観デザインを決めるポイントは外観を構成する屋根と外壁にあります。屋根の形状や色、外壁の模様などが外観を作っていきますので、どんなデザインで装飾していくかが大切です。そして、外観のデザインを考えていく上で最も重要となってくるポイントが統一性です。どんなに優れたデザインを持っていても外壁や屋根のテイストがチグハグでは見栄えは悪くなってしまいます。また、デザインばかり重視しすぎて実用性に欠けてしまうのも問題です。このため統一感のあるデザインと実用性の両方を兼ねて外観をデザインしていくことが大切になります。 おしゃれな平屋の外観【外壁】 外観を決める要素の一つが外壁です。外壁は現在住宅に多く普及するサイディングや昔から日本住宅に採用されているモルタル外壁、タイルなどたくさん種類があります。窯業系サイディングは普及率が高いことからコストが安価にも関わらず、レンガ調や石目調など意匠性に優れた模様が外壁に施されています。サイディングのデザインは豊富にありますので自分の好みに合ったテイストを選ぶことができるメリットがあります。スタイリッシュでモダンな外観にしたい方は金属サイディングがおすすめです。金属のシャープさとシンプルな凹凸ラインが現代的な外観を演出してくれます。塗壁は昔から使われているモルタルの他にも漆喰などがあり、コテで仕上げる美しい模様を外壁に施すことができます。塗壁は和風から洋風と様々な家のスタイルに合わせられます。左官職人によるコテ仕上げは自然の風合いを演出し趣のある仕上がりになります。外壁の種類によって外観の印象が決まりますので、どんな家にしたいかイメージを持って外壁を決めることがポイントです。 おしゃれな平屋の外観【屋根】 屋根の形状は切り妻や寄棟、片流れ、陸屋根などがあり、形状や傾きの角度によって外観のイメージもガラッと変わります。平屋で多く採用されているのは片流れや陸屋根です。片流れは屋根の傾斜が一方向の形状をしており、家を大きく見せる効果があります。傾斜が一方向なためスタイリッシュな印象があり、太陽光パネルの設置も有効です。南向きに太陽光パネルを設置すれば効率的にエネルギーを蓄えることができ光熱費の負担も軽減できます。陸屋根は傾斜がほぼない屋根となっており、建物の外観が箱のようなキューブ型になります。キューブ型の外観はモダンな印象があり、おしゃれな家としても雑誌で掲載されていることが多いです。和風にしたいという方は切り妻屋根がおすすめです。傾斜が二方向にあり屋根と破風板が外観に和を演出してくれます。 おしゃれな平屋の外観【窓・ドア】 開口部は室内の開放性と外観をつくります。窓から漏れる明かりが夜の外観を美しく演出してくれますので、開口部の場所や大きさをよく検討して計画を立てましょう。開口部が大きくなるほど室内の解放性は増しますが、その分外部からの視線が遮断されませんので、計画的なプライバシーと防犯性の確保が必要です。外部から入る視線は生垣やフェンスなどを設けて遮断することができますし、防犯性は人感センサー付きの照明や防犯カメラの設置で対策することができます。照明の光を外観に演出したい方は一階部分の開口は適度にして、二階に開口幅の狭い縦滑り出し窓などを等間隔に複数設置する、若しくはプライバシー空間は仕切り壁を設け、パブリックな空間のところだけ開口を大きくして外部から見えるようにするといった演出も有効です。家の形状をコの字型にして中庭を設けると開放性、プライバシーの確保の両方が実現し、家族との憩いの場として活用することもできます。 おしゃれな平屋の外観【テラス】 テラスは洗濯物を干す実用的なスペースと子供の遊び場として活用する憩いの場、部屋間のアクセスの活用などいろいろな用途を盛り込むことができます。リビングを延長するようにテラスを設ければ内部と外部がつながる奥行きのある空間を作り出すことができます。テラスを外観として取り入れる場合は庭の植栽も大切な要素です。庭のシンボルツリーは育った時のことも想定して計画を立てることが重要になります。育った時に建物やウッドデッキなどに干渉してしまわないように注意しましょう。植栽が多くなると虫害や鳥害を受ける恐れもありますので、防虫剤の散布や鳥よけグッズの設置など対策が必要です。 おしゃれな平屋の内観 おしゃれな内観の特徴はデザインが統一されていることです。壁紙や建具などの内装、住宅設備の他に配置する家具も平屋のテイストに合っていることが大切ですので、イメージしている雰囲気を固めて計画しましょう。平屋は2階建てや3階建てと比べて天井高の制限を受けにくいため開放感のある空間を作ることができます。天井高が低いと圧迫感が出やすいためなるべく天井を高くしておくことをおすすめします。天井をボードで塞がず梁や柱を見せる「あらわし」という仕上げにすると古民家風になって味のある内観になります。また、フラット感が否めない平屋ですが、リビングの床レベル(床の高さ)を下げるダウンフロアは空間に立体感が生まれ、ベンチとしても活用することができますので、家族が集まりやすいリビングにすることができます。 平屋の外観で失敗しやすいパターン これから家づくりをする方は失敗しやすいパターンを知ってすてきな家を計画していきましょう。外観で失敗しやすいパターンは以下のことが挙げられます。 デザインの統一感がない デザインを重視しすぎて実用性に欠けてしまう メンテナンスのことを考えてなく維持するためのコスト負担が大きいプライバシー性と防犯性の確保ができていない家のテイストを統一させるためには、好みのものだからといって安易に取り入れないことです。夫婦でご計画される際はお互いに好きなものを選ぶのではなく、ちゃんとデザインや色が合っているか夫婦同士で確かめるのも重要です。また、住んでみて不便だったということがないように実用性も考えておかなければいけません。住み心地が良くなるように断熱や気密のことは考えて設計しましょう。家は維持していくために定期的にメンテナンスが必要です。最終的にメンテナンスに掛かるトータルコストも想定して計画を立てましょう。 まとめ 平屋の外観を決めていくポイントは屋根と外壁のデザインになります。色やテイストで印象は大きく変わりますので、どんな平屋を建てていきたいかイメージを持っておくことが大切です。統一感のないデザインは外観の見栄えを悪くさせてしまいますので、なるべく採用する色や素材など家のスタイルに合わせて設計しましょう。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。資料請求はこちらからさらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。会員登録はこちらから