ブログ/コラム

Blog/Column

建物・家づくり

新築住宅、理想の広さはどれくらい?理想の広さの見つけ方教えます!

はじめて新築住宅を買うときって、どのくらいの広さにすればいいのか気になりませんか。もし子供がいるならば、これから成長していく姿をイメージしながら、部屋の数なども決めていかなくてはなりません。

最初に結論から言ってしまうと、新築住宅の理想の広さは、各家庭それぞれのライフスタイルによって変わってきます。つまり絶対的な答えはないのです。

ただし、だいたいこのくらいの広さがあればほとんどの人は満足できるだろう、という目安はあります。

当記事では、

- 新築住宅の理想の広さを決めるためのポイント

- 国が提言している居住面積の基準

- 建築基準法で定められている基準

- 部屋ごとに必要な広さの目安

上記4つの観点から、新築住宅の理想の広さについて解説していきます。

新築住宅の理想の広さは、家族のライフスタイルで決まる

まずポイントとなるのが「理想の広さ」というところでしょう。単なる生活空間ではなく、家族が楽しく豊かに生活できるだけの空間が必要ということですから。

ということは「家族の一人ひとりが生活の中で何を重要視しているか」が、大きなポイントになります。

子供が小さく、家族団らんを重視するなら、リビングもそれなりの広さが必要です。逆に子供がある程度大きく、勉強に集中する時期であるならば、個室を充実させるべきかもしれません。

このように、各家庭それぞれの考え方によって、理想の広さは違ってくるわけです。

新築住宅の理想の広さを決める条件とは「家族の人数と敷地の広さ」

新築住宅の理想の広さを決めるには、どんなことに気をつければいいのでしょうか。

また、土地の場所によって、建築できる住宅面積の上限が定められています。したがって、いくら広い家が欲しくても、その土地には建てられない可能性もあるわけです。

この家族の人数と敷地面積については、のちほど具体的に説明します。

その広さで大丈夫?見落としがちな収納スペース、水回り、移動スペース

新築住宅の理想の広さというと、ほとんどの人が、リビングや個室、キッチンなどについてだけ、頭に思い浮かぶのではないでしょうか。

しかし、収納スペースや水回り(トイレ・脱衣所など)、移動スペース(廊下や階段など)をしっかり確保しないと、あとから不満が続出するかもしれません。

収納スペースが足りないと、部屋の中にモノが多い乱雑な印象を与えてしまいます。また、両親と同居するなら、将来の介護も視野に入れて、廊下やトイレなどを広めに計画しておくべきです。

こういった共用スペースにもきちんと目を向けて計画をすれば、大きな失敗は起きないと思います。

誘導居住面積水準で定められた面積は、3人家族100㎡(30坪)

理想の広さを考える上で、2016年に国土交通省が発表した「住生活基本計画」が、とても参考になります。

同計画では、豊かなライフスタイルを送るために必要な面積「誘導居住面積水準」と、生活に最低限必要な面積「最低居住面積水準」の計算方法を設定しました。誘導居住面積水準に基づき、平均的な3人家族のケースを計算すると、必要な面積は100㎡(都心部は75㎡)になります。

この誘導居住面積水準で導いた面積が、理想の広さを計画する上で、ひとつの基準となるでしょう。家族構成による最低限必要な広さは

ではここで、家族構成によって、どのくらいの面積が必要なのかを具体的に見ていきましょう。

前述の最低居住面積水準と誘導居住面積水準は、それぞれ下記の式で算出できます(2人以上の場合)。・最低:10 ㎡×世帯人数+10 ㎡

・誘導一般型:25 ㎡×世帯人数+25 ㎡

・誘導都市型:20 ㎡×世帯人数+15 ㎡

【最低居住面積水準と誘導居住面積水準の必要面積】

| 最低居住面積水準 | 誘導居住面積水準 (都市型) | 誘導居住面積水準 (一般型) | |

| 単身世帯 | 25㎡ | 40㎡ | 55㎡ |

| 2人世帯 | 30㎡ | 55㎡ | 75㎡ |

| 3人世帯 | 40㎡(35㎡) | 75㎡(65㎡) | 100㎡(87.5㎡) |

| 4人世帯 | 50㎡(45㎡) | 95㎡(85㎡) | 125㎡(112.5㎡) |

※()内は3〜5歳の子供がひとりいる場合

以上の結果から、平均的な3〜4人家族の場合、100〜125㎡(30〜38坪)くらいの広さは確保するように、国が指導しているというのがイメージできますね。

実際に建てられた新築住宅の広さはどれくらい

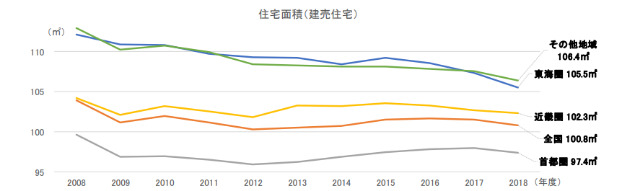

誘導居住面積水準では、100〜125㎡(30〜38坪)という結果が出ましたが、実際にはどのくらいの広さの新築住宅が建てられているのか、非常に気になりますよね。

いろいろなデータがありますけれども、今回は住宅金融支援機構が発表した「2018年フラット35利用者調査」のデータを調べてみました。同調査によると、建売住宅の全国平均面積は、100.8㎡(31坪)です。もっとも狭い首都圏ともっともひろい東海圏を見ても、それほど極端に乖離していません。

あくまでもフラット35を利用した人だけのデータではありますが、17,000件以上から算出した数字ですから、大いに参考になるのではないでしょうか。建ぺい率と容積率で、土地に対する建物の面積が決まる

じつは土地の場所によって、建てられる建物の広さは規制されています。土地目一杯に住宅を建てたくても、好き勝手に建物の大きさを決めることはできません。

そうした規制の代表的なものが「建ぺい率と容積率」です。

建ぺい率は、建物の平面的な面積を規制する規制で、土地の何パーセントまで家を建てられるかがわかります。

容積率は、高さを規制するものなので、その土地に建築できる延床面積がわかります。例えば、山口市の佐山に土地を購入した場合、建ぺい率が60%、容積率は200%です。

165㎡(50坪)の土地ならば、建築面積は99㎡、延床面積は330㎡が上限になるということ。このどちらの数値も超えないように、建物の広さを計画しなくてはなりません。このように、建物の広さの上限は、建築する場所によって法律で規制されています。ぜひ頭に入れておいてください。

各部屋の広さはどれくらい必要を知っておくと、必要な広さを決めやすい

最後に、新築住宅のそれぞれの部屋ごとに必要な面積の目安をご紹介します。あくまでもひとつの目安ですが、こういった数字を把握しておくと、リビングを少し狭くして、その分廊下を広くするといった計画が簡単にできるようになります。

【3人家族に必要な部屋の広さの目安】

・LDK:14畳(23.1㎡、7坪)

・夫婦の寝室:8畳(13.2㎡、4坪)

・子供部屋(1部屋):6畳(9.9㎡、3坪)

・洋室(予備):6畳(9.9㎡、3坪)

・玄関:2畳(3.3㎡、1坪)

・廊下:3畳(4.95㎡、1.5坪)

・階段:3畳(4.95㎡、1.5坪)

・2階ホール:2畳(3.3㎡、1坪)

・収納:4畳(6.6㎡、2坪)

・トイレ:1畳(1.65㎡、0.5坪)

・風呂:2畳(3.3㎡、1坪)

・洗面所:2畳(3.3㎡、1坪)

合計:53畳(87.45㎡、26.5坪)

※1坪=約2畳=3.3㎡で計算

部屋ごとの広さから考えると、最低で87.45㎡、26.5坪程度は必要なことがわかりました。前述の全国平均が、100.8㎡(31坪)ですから、自分たちの好みに応じて各部屋の増減をすれば、ある程度理想の広さが導きだせるはずです。

まとめ

今回いくつかの基準となる数字をご紹介しましたが、これらはあくまでも目安でしかありません。部屋の広さにきまりはないのです。

せっかくの新築住宅ですから、法規制の範囲で、自分たち家族の理想の広さを決めていただければと思います。また、こうやって計画している時が、一番楽しかったりしますよね。

ただ、広さを決めるには予算との兼ね合いもあります。

そんな時は、ぜひ「いえとち本舗」にご相談ください。

いえとち本舗では無料で新築住宅の資料を差し上げています。詳細な資料を見ながら、まずは一度、間取りなどをイメージしてみてはいかがでしょうか。

>>>無料資料請求はこちら

また、プレミアムVIP会員にご登録いただくと、お得な限定情報が無制限に閲覧できます。

会費無料。もちろん、しつこい営業などは一切ありません。

ぜひ下記からご登録ください。

関連記事

-

ビルトインガレージのメリット・デメリットは?後悔しないためのコツ

愛車をいつでも楽しむことができる夢のある住宅。趣味空間として充実しているだけでなく、土地の有効活用ができるということもビルトインガレージの魅力です。人生に楽しみを与え、高い実用性も兼ねているビルトインガレージは、憧れている人も多く人気があります。この記事ではビルトインガレージのメリットやデメリット、後悔しないためのコツなどをお伝えしていきます。1 ビルトインガレージとは2 ビルトインガレージのメリット3 ビルトインガレージのデメリット4 ビルトインガレージに必要なもの5 ビルトインガレージで後悔しないための注意点6 まとめビルトインガレージとは一般的な住宅は建物と駐車スペースを別々に設けますが、狭い土地だと駐車スペースを設けることができなかったり、駐車スペースを設けるために居住する建物部分を削らなければいけなかったりします。こういった事情を解決し、土地を有効活用できる建物がビルトインガレージです。ビルトインガレージは建物の1階部分が駐車スペースとなり、居住スペースと駐車スペースが一体になる構造になっています。ビルトインガレージは狭い土地でも駐車スペースを設けることができるということだけでなく、車が好きな方やDIY好きな方にも人気が高く暮らしをさらに楽しませてくれる住宅です。 ビルトインガレージのメリット土地が狭くても駐車スペースを設けられる ビルトインガレージは駐車スペースを確保することができない狭い土地にはうってつけといえます。ガレージのように駐車目的のスペースなら容積率の緩和精度があり、建築物の床面積の1/5までなら床面積に算入されません。これなら都心部のような容積率の厳しい土地でも効率よくスペースを活用することができます。 居住空間の良好な環境を取り入れられる 居住スペースは必然的に2階以上に設けることになりますが、上の階に居住スペースがくることで、採光や通風をとりやすい間取りになります。リビングも高所のところにくるため眺望も良くなり、バルコニーとつながるリビングなら空間に奥行きが生まれて開放感を得ることができます。 充実した趣味空間が実現 ガレージと居住空間の仕切りをガラスにすれば、いつでも室内から愛車を眺めることができます。ビルトインガレージはティーラーのショールームのように見せることができるためインテリア性も上がり、趣味空間として充実します。また、屋外のように扱えるため車の整備やDIYも室内で行うことができます。 駐車から居住空間までアクセスが容易 駐車スペースから居住スペースにアクセスできる玄関を設ければ外に出ることなく室内に入ることができます。雨が降っている時や買い物から帰ってきた時は、移動の負担が少なく非常に効率の良い動線になります。 車を室内環境で保管できる 一般的な駐車スペースは屋外にあるため、車は外部の影響を受けやすいことが懸念されます。歩行者のいたずらや風雨にさらされることで、車を痛めてしまう可能性もないとは限りません。その点、ビルトインガレージは室内に車が駐車されるため、外部からの影響を受けず安心して保管することができます。 ビルトインガレージのデメリット 居住空間が2階以上になる 1階に駐車スペースきて居住空間が2階以上になるため、アクセスするには階段の登り下りが必ず必要になります。身体の負担を感じやすい高齢者や障害を抱える方には、この構造はデメリットとなってしまいます。ホームエレベーターを設置する案もありますが、その分エレベーター設置のスペースを確保する必要があるのと、導入コストが高くなります。 建物構造の制約を受けてしまうことも ガレージは車の駐車スペースを確保する必要があるため、居住空間と比べて壁や柱が少なくなり、階数も2階以上ということもあって建物の荷重に耐える構造を有していることが求められます。建物構造には木造や鉄骨造、RC造などがありますが、設計によっては選べる構造が制限されてしまうでしょう。 音や排気の臭いの対策が必要 車のエンジン音や排気の臭いが居住空間にまで届いてきてしまう可能性があるため対策が必要です。遮蔽するシャッターも思っているよりも大きい音が鳴りますので、音の出にくいものを取り付けることが望ましいです。 ビルトインガレージに必要なものガレージの床は水に強く油などで汚れても大丈夫な素材を使うことが望ましいです。一般的にはコンクリートが採用されていて、車のような重量のあるものがのっても割れない強度を有していることが必要です。床材は複合的に使うケースもあり、駐車スペースはコンクリート、車を駐車しない場所は無垢材やタイルで仕上げることもできます。床は水が流れていくように歩行が困難にならないくらいの緩い勾配(傾斜)を設け、洗車などを行う場合は排水口を設けるといいでしょう。コンクリートは水を吸う性質があるため状態を維持していくために撥水性のある塗料や樹脂製塗料を塗ることもおすすめです。駐車スペースとして広さは余裕を持って確保することが大切です。現在所有する車に合わせて設計してしまうと、車の買い替えの時に選べるものが制限されてしまいます。また、介護者の車の乗り降りや車椅子の移動なども1.4m以上の通路幅を確保する必要があります。車の排気ガスの臭いは換気扇を設けて空気の入れ替えができるようにしましょう。シャッターは開閉時に音が響くためできるだけ音の出にくいものを選ぶこと。スライダー式は巻き上げ式のシャッターよりも音が静かです。また、シャッターは間口が長く重量があります。手動だと開く時の負担が大きいため自動開閉型のものがおすすめです。リモコン操作で開閉ができますので、車に乗りながら操作が可能です。 ガレージ内は暗くなりますので照明を設置しておきましょう。ガレージ内で使う道具類や車関係の備品は収納するスペースがあると便利です。また、電気工具が使えるコンセント、湿気や室温対策のためのエアコンもあるといいでしょう。 ビルトインガレージで後悔しないための注意点ビルトインガレージは一般的な住宅と違って求められる構造や条件が異なりますので、ビルトインガレージをご検討されている方は、実績のある会社に依頼することをおすすめします。家づくりは土地を探すところから始まりますが、素人の方がビルトインガレージに適する土地かどうか判断するのは難しいです。傾斜地や高低差のある土地だと、車を駐車することが困難になり実用性が欠けてしまいます。もし、ビルトインガレージを建てたいと思っている方は、土地探しの時に建築士や設計士の方に立ち会ってもらい、その土地が適しているか判断してもらってから購入をしましょう。ビルトインガレージの居住空間はいろいろな工夫を盛り込めることができます。工夫を凝らした間取りにするには、住宅会社の設計力が試され、スキップフロアなど特殊な間取りも設計できる会社を選ぶことが望ましいです。設計力のある会社に依頼することでビルトインガレージのデメリット部分も解消することが可能ですので、希望を叶えてくれる住宅会社を選びましょう。 まとめ ビルトインガレージは狭い土地でも駐車スペースを確保できる建物です。土地を有効活用することができますので、都心部のような狭小地の多いところに有効です。趣味空間としても楽しませてくれる建物ですので、これから新築を購入しようと考えている方は、ぜひビルトインガレージもご検討してみてはいかがでしょうか。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。資料請求はこちらからさらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。会員登録はこちらから

-

新築内装コーディネートの決め方は?おしゃれな施工例もご紹介

内装デザインをこだわり始めてしまうと、なにが正解なのかわからなくなって、なかなかデザインが絞れなくなってしまうことがあるのではないでしょうか。 「内装のコーディネートは難しい」 こういった声は多くの方が感じることです。 この記事では新築の内装コーディネートの決め方やおしゃれな施工例をご紹介していきます。1 新築内装コーディネートは難しい?2 新築内装デザインのバリエーション3 新築内装デザインの決め方4 失敗しないために!新築内装に関する注意点5 新築内装のデザイン事例6 まとめ新築内装コーディネートは難しい? そもそも内装コーディネートが難しいと感じてしまう原因を探ってみますと「デザインが多すぎる」「家具や家電との相性が難しい」「デザイン性と使い勝手の優先バランスが難しい」「家族と意見がそろわない」などなど、たくさんあります。内装に限ったことではありませんが、デザインは無数にあって、どれも目移りしてしまうと統一感のあるコーディネートができなくなってしまいます。まずは、どんなデザインにしたいか、基本となるデザインを決めておくことがはじめの一歩です。 新築内装デザインのバリエーション まずはどんなスタイルを基本とするか決めておくと、この後の内装コーディネートも進みやすくなります。それでは内装デザインのバリエーションを一つずつお伝えしていきます。 モダン モダンというのは「現代的な」という意味があります。無駄を省き、白を基調とするシンプルなデザインが印象的です。また、曲線というよりは直線的な空間づくりで、すっきりとしていて清潔感があり、洗練されたかっこよさを感じさせてくれます。 アメリカンスタイル アメリカンスタイルはいろいろなデザインが派生していて、ヴィンテージスタイルやガレージ付きのDIY感のあるガレージハウス、木の温もりを感じることができるログハウスやカントリースタイルなどあります。 北欧スタイル 白を基調としながらも、天然木を取り入れるなど、自然の暖かさを感じさせてくれるテイストが特徴的なのが北欧スタイルです。インテリアの北欧家具も同じスタイルで人気があります。もちろん内装との組み合わせもバツグンです。 アジアンスタイル アジアンリゾートに来たようなエスニックな気分を味わうことができるアジアンスタイル。木材を基調としたインテリアと明暗のある照明演出で癒しの空間をつくります。アジアン調の壁紙は花柄や織物風などバリエーションも豊富にあります。 新築内装デザインの決め方 内装材を決めるときに気に入ったものがあった場合は順序が変わってもまったく問題ありません。それでは手順をお伝えしていきますので、ぜひご参考にしてください。 まずはどんなデザインがあるか調べる どんなデザインスタイルにするか決めておくと、これから決めていく内装材や建具などのデザインが決めやすくなります。新築のときは写真の切り抜きやイラストなどいろいろな資料を集めておくのもおすすめです。 家族と話して方向性を決める ある程度方向性が決まりましたら家族会議を開いてどんなデザインにするか意見を揃えておきましょう。意見が食い違っていたり、噛み合っていなかったりすると統一感のあるコーディネートがしにくくなりますので、家族みんなが共通するデザインの方向性を決めておくことが大切です。 サンプルや展示場で実物を確認する 雑誌やカタログなどで見るのと実物では印象が違うことが多々あります。できれば実物を見るのが望ましいですので、サンプルを取り寄せたり展示場に行って実物に触れたりすることをおすすめします。実物を体験しておくことで、完成時にイメージと違ったという後悔もしにくくなります。 床材を決める 内装材はまず床から決めるのが一般的です。床材は空間をつくる土台となりますので、デザインスタイルに合わせて選んでいくことがポイントです。床材はフローリングやタイル、カーペットなどがあります。 天井や壁を決める 色相に限らず色味が濃いほど重みがあり、空間に圧迫感を与えます。天井に白がよく採用されるのは、色味が薄く軽い印象を与えるため、空間に圧迫感を与えず開放的で広々とした雰囲気をつくることができるからです。また、色数が多くなると統一性がなくなってしまいますので、使っても2色までにしておくといいでしょう。アクセントカラーのように一面だけ違う色にするとデザイン性の高い空間になります。 建具や設備を決める 建具はデザインスタイルに合わせて選ぶことがポイントです。カントリースタイルやアジアンスタイルは木の雰囲気が大事になってきますので、無垢材の建具を使うなど木を全面にだしておくことです。現在ではLDKの間取りが多くなり、キッチンもインテリアとして見せるようなっています。天然木を使ったキッチンもありますので、空間に馴染むキッチンを置いてあげましょう。 照明を決める 照明はシーリングライトやペンダントライト、ダウンライト、シーリングファンライトなどたくさん種類があります。照明の選び方はシチュエーション別に選ぶのがポイントです。ペンダントライトは手元を照らすことができますので、ダイニングに。ダウンライトはスポットライト的な要素がありますので、テレビの上や目立たせたいインテリアのところに設置すると効果的です。 失敗しないために!新築内装に関する注意点コーディネートは統一感を持たせる内装をおしゃれにコーディネートしていくポイントは統一感のあるデザインにすることです。壁紙や照明、インテリア、家具、床など、部屋全体をつくるデザインに合わせてコーディネートしましょう。また、色の使いすぎには注意。いろんな色を使うとごちゃごちゃした印象になり、部屋が散らばってまとまりなく見えてしまいます。色は使っても2〜3色で留めておくのが望ましいです。 素材選びは実物を見る 内装に使う素材は、できるだけ実物を見ることをおすすめします。理想なのはショールームに行って展示品を見ることです。実物に触れることで視覚だけでなく肌触りなども体験することができますので、より内装のイメージがつきやすくなります。もし、実物が展示されていなかったり、ショールームの見学に行けなかったりする場合は、カットサンプルをメーカーから取り寄せましょう。カットサンプルは小さいというのが難点ですが、どんな素材なのか手に触れて確認することができます。カットサンプルで注意しておきたいのが、小さいサイズほど色が濃く見えることです。大きな面積になるとカットサンプルで見た色よりも白く見えますので注意しましょう。 新築内装のデザイン事例【北欧スタイルで明るいお部屋に】 池田建設 いえとち本舗 HOUSING CITY モデルハウス(平屋/3LDK)可愛い印象の北欧スタイル。北欧スタイルは白が基調となっていて、家具も同じテイストで選ぶのがポイントです。部屋を明るくしたいという方は北欧スタイルにコーディネートするのがおすすめです。 【柄つき天井クロスで子供部屋をコーディネート】 池田建設 いえとち本舗 HOUSING CITY モデルハウス(2階建て/5LDK)空の柄になっている天井クロス。かわいい柄のあるクロスは子供部屋にぴったりです。他にも電気を消すと星が浮かび上がる光るクロスもあり、夜眠る時も楽しい時間を過ごせます。 【ダークブラウンのフローリングで落ち着いたお部屋に】 池田建設 いえとち本舗 下関市古屋町 モデルハウス(2階建て/3LDK)フローリングの柄でお部屋の雰囲気はガラッと変わります。こちらはダークブラウンのフローリングです。落ち着いたシックな印象が、ゆったりとしてあたたかくお部屋を包み込んでくれます。大きな窓があることで開放性もあり、居心地のいい空間をつくっています。 【子供も大人も楽しいお絵描きできる壁】 池田建設 いえとち本舗 周南市夜市 モデルハウス(2階建て/3LDK)壁を黒板仕様にすることも可能です。これなら子供が壁に落書きしても問題ありません。描かれる絵が変わるたびに、部屋の雰囲気も違ってきますのでいつも新鮮な気分にさせてくれる子供も大人も一緒になって楽しめる内装です。 まとめおしゃれな内装に包まれた生活は充実感もぜんぜん違います。気に入った壁紙や床材、家具など好きなものに囲まれると気分も嬉しくなります。もちろんデザインだけでなく実用性のことも考える必要はありますので、内装を決めていくときはいろいろな人のアドバイスを参考にして、すてきな内装に仕上げていきましょう。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。資料請求はこちらからさらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。会員登録はこちらから

-

注文住宅をもっと快適に!おすすめ設備と失敗しない選び方

自分だけの家を建てるのはとても夢が広がります。間取りやデザインなどいろいろ考えるのはワクワクして楽しいですよね。生活をもっと快適にしてくれるのが設備機器です。生活する上で欠かせない調理や入浴など、これがあれば便利なんだけどなぁ、と思う事を叶えてくれる設備機器はたくさんあります。今回の記事では、注文住宅をもっと快適にしてくれるおすすめの設備機器をご紹介します。 システムキッチンのおすすめ設備引き出し収納のキャビネット 少し前のシステムキッチンは開き戸式の収納が一般的でしたが、現在では引き出し式の収納キャビネットが主流となっています。引き出し式の収納キャビネットになった事で収納量も抜群に向上しました。引き出し式は縦空間を有効に使えますので、開き戸式ではデッドスペースとなってしまう部分も活用できて効率的に収納する事ができます。 ビルトイン食器洗い乾燥機 ビルトイン食器洗い乾燥機は、システムキッチンのキャビネットと一体になった設備機器です。食器洗い乾燥機があれば食後の後片付けも楽々、乾燥機付きの食器カゴとなっているのでキッチンスペースも広々と使えます。 今まで食器を洗う時間を別の時間にあてる事ができるため、家事の手助けにとても頼りがいのある設備となっています。 タッチレス水栓 タッチレス水栓はレバーの操作をしなくても手をかざすだけで水の吐水・止水が可能です。一般的な水栓はレバーを操作して水を出したり止めたりするため、水栓を汚してしまう心配や操作の煩わしさがありました。タッチレス水栓はレバー操作する水栓よりもこまめに水を止める事ができるので、水道代の節約にもなりおすすめです。 自動洗浄機能付きレンジフード キッチンのレンジフードは油がこびりついて掃除が大変です。掃除する時も部品を一つ一つ外さなければいけません。自動洗浄機能付きレンジフードは、ボタン一つでフィルターとファンをまるごと自動洗浄してくれる優れものです。いつもレンジフードの掃除に時間をかけていたのが、自動洗浄機能付きレンジフードを導入すれば時間の節約にもなります。 洗面室・浴室のおすすめ設備洗面室・浴室暖房乾燥機 浴室や洗面室の温度差は身体への負担がとても大きく、ヒートショックによる心筋梗塞や脳内出血、脳梗塞など大きな事故につながり問題となっています。 部屋の移動は、できるだけ温度の変化がない環境にする事が大切です。特に冬場のお風呂は室温が下がりやすく、血圧の変動が起きて血管や心臓への負担が大きくなります。温度の変化が起こらないように洗面所用の暖房や浴室暖房を導入する事が大切です。 メーカーが販売する浴室暖房乾燥機は、暖房機能の他にも乾燥機能もついているので、雨の日の室内干しにも活用できる便利な設備機器となっています。 人工大理石浴槽・ホウロウ浴槽 お風呂の浴槽は安価なものでFRP浴槽というものがあります。値段が安いことからスタンダードな浴槽ですが、水垢がついて掃除が大変なことや保温能力が見劣りしてしまいます。掃除のしやすさや保温能力を高めるには、人工大理石やホウロウを使用した浴槽を選ぶといいでしょう。 保温能力が高い浴槽は、お湯の温度が下がりにくく、何度もお湯を沸かす必要もなくなりガス代の節約になります。 止水スイッチ付きシャワー 髪や体を洗う時にシャワーが出しっぱなしでは水がもったいない。そう思う方には止水スイッチ付きシャワーがおすすめです。シャワーヘッドにボタン式のスイッチが付いていますので、ボタン一つでシャワーの吐水と止水ができます。 使うときにだけ吐水すればいいため、こまめに止水ができて水道代の節約になります。 断熱仕様ふろふたふろふたと言っても侮ってはいけません。一般的なふろふたは断熱仕様となっていませんので、浴槽に溜まるお湯の温度はどんどんと外へ逃げてしまいます。これでは、たとえ保温能力の高い浴槽を使用してもお湯の温度は逃げてしまいますので意味がありません。断熱仕様のふろふたなら暖かい熱を外に逃がさないので、温かいお湯のまま維持する事が可能です。 トイレのおすすめ設備手洗いカウンター トイレの手洗いはタンクに付いている手洗器を使うのが一般的です。しかし、タンクに付いている手洗器は、使う時に体を動かさなければいけませんし、手を洗うにも水はねしやすく壁や床を濡らしてしまう事もあります。はねた水は、そのまま放置するとカビの原因にもなります。手洗いカウンターを設ければ、手を洗う動作も簡単になりますし、水はねも起きにくいです。タオル掛けや収納キャビネットが付いているものもあるため、トイレットペーパーや掃除用具などそのまま置いてしまいやすい物も収納できてスッキリとした空間にする事ができます。 温水洗浄便座現在では一般的となった温水洗浄便座。ウォシュレットやシャワートイレなどメーカーによって製品名は様々です。節水型のものや便器のお掃除機能が付いたもの、脱臭機能、乾燥機能などグレードによって機能を選ぶ事ができます。 メーカーもそれぞれ特徴や強みとしている機能が違いますので、好みの製品を選びましょう。 タンクレストイレ従来のタンク付きトイレからタンクをなくしたのがタンクレストイレです。タンクが付いていない事で見た目がスタイリッシュでスッキリとしたデザインとなっています。トイレの空間というのは本来スペースが狭いもので圧迫感を感じやすい空間です。タンクレストイレなら空間にゆとりを生み出し、広々としたトイレ空間を演出してくれます。タンクレストイレの形状も凹凸が少なくシンプルなため掃除がしやすくなっています。 サニタリー用換気扇トイレは湿気が溜まりやすく、臭いも充満しやすい部屋となっています。空気の入れ替わりも少ないため、カビが発生しやすいのも悩みの種と言えるでしょう。カビを発生させないためには空気の入れ替えが有効的ですが、通常の部屋のように扉を開けっぱなしにして空気を循環させるなんて事はトイレではできません。このような問題には、トイレに換気扇を設ける事で解決する事ができます。換気扇により空気が循環し、カビの発生を抑止、溜まってしまう臭いも排気してくれますので、清潔で快適なトイレ空間になります。 まとめ欲しいと思った設備は見つかりましたか。設備の中には後から取り付ける事も可能な物もありますが、後からの設置費用は最初に取り付けた時よりも高くなってしまいます。必要だ、と思ったら最初のうちに導入する方が費用の節約にもなるでしょう。お金を節約する事も大切ですが、快適な生活を手に入れられるのなら、少し高い費用が掛かっても導入した方が後々後悔する事が少ないのではないでしょうか。注文住宅を建てようと計画されている方は、いろいろな資料を集める事が大切です。施工事例や住宅会社のパンフレットを見てどんな設備機器を導入しているか調べてみましょう。いえとち本舗では会員登録する事で施工事例や間取りを無料で見放題です。施工事例は実際に注文住宅を建てた方がどんな設備機器を導入したか見る事ができますので、これから注文住宅を建てる方にとってはとても参考になります。資料請求も行っていますので、ぜひご参考ください。https://smarthouse-yamaguchi.jp/contact/