ブログ/コラム

Blog/Column

建物・家づくり

外壁の色でよくある5つの失敗例とは?成功ポイントもご紹介!

外壁の色は家のイメージを左右する大事なポイントです。

失敗せずに見栄えのいい外壁に仕上げるにはどうすれば良いか、家を建てる誰しもが悩むポイントでしょう。

この記事では外壁の色選びでありがちな失敗例と原因を解説しています。

失敗から学ぶことで立派な家づくりへと近づくことができます。

さらに成功するためのポイントや人気の外壁の色も紹介していますので、外壁の色選びでお悩みの方はぜひ参考にしてください。

外壁の色選びでよくある5つの失敗とは

外壁の色は家のイメージにつながりますので、極力失敗はさけたいものです。

しかし、こだわって外壁の色を選ぶあまり失敗してしまう例もいくつかあります。

ここでは外壁の色選びでよくある失敗例とその原因を解説していきます。

失敗例から学ぶことで同じ道を歩まないよう、事前に備えておきましょう。

イメージと違う色になってしまった

最も多い失敗例がイメージと違う色に仕上がってしまうことです。

カタログで見る色と実際に外壁に塗られた色がイメージよりも濃かったり違って見えてしまうのです。

カタログだけで色を決めてしまうのではなく、実物も見て決めるようにしましょう。

実際に建っている家の仕上がりを見たり、色見本を太陽光や外壁にあててみたりするなどしてできるだけ現物に近い環境で確認することが肝心です。

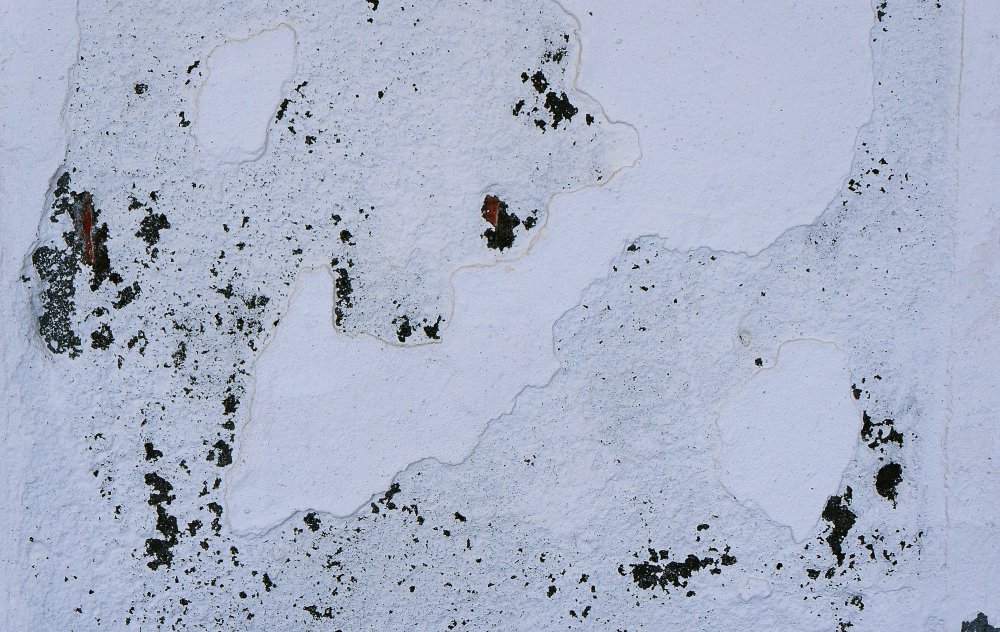

汚れが目立つ色を選んでしまった

外壁の色の中には汚れが目立ちやすい色があります。

外壁は常に雨風やほこりにさらされているので想像しているよりもはるかに汚れが付きやすいのです。

一番いい方法としては汚れが目立つ色を選ばないことですが、どうしても選びたい場合は汚れが目立つ色の面積比を少なくすることで極力汚れを目立たせなくすることができます。

外壁の色によってはこまめな手入れをしないとすぐに汚れてしまうことを念頭において外壁の色選びを行いましょう。

玄関ドアや屋根との色合いが悪い

外壁のイメージを決めるのは壁だけではありません。

玄関ドアや屋根、窓など総合的に見てイメージが決まります。

外壁だけで見れば綺麗な色合いでも全体的にみるとバランスが崩れ、見栄えが悪くなることがあるのです。

玄関ドアや窓のサッシ、特に屋根は面性が広いので外壁とのバランスが重要になります。

デザインや質感を考慮してバランスの良い外壁の色を決めていきましょう。

派手な色で近所からクレームがくる

赤や青などの原色系の色を多く取り入れると外壁としては目立ちやすい色になりますので、近所の方から目立ちすぎるとクレームが入る可能性があります。

個性を出したい、家を建てるならこの色がいいなどこだわりがあったとしても、クレームによって住み辛くなってしまっては意味がありません。

周りの家の雰囲気を考慮し、目立ちすぎないような色合いにするか原色の使用比率を抑えるなどして対応しましょう。

景観ガイドラインに違反してしまう

市区町村によっては街の景観保護のために「景観ガイドライン」が定められている場合があります。

歴史的建築物の多い地域などでよく見られ、外壁に使う色が限定されている場合があるのです。

景観ガイドラインを無視して家を建てることはできません。

外壁の色を景観ガイドラインに沿って決め直すか、景観ガイドラインが定められていない地域に家を建てるか検討をしましょう。

外壁の色選びで成功する5つのポイント

外壁の色選びが成功するポイントを抑えて実践することで、外壁の仕上がりが想像以上になる可能性があります。

外壁は家のイメージを左右するといっても過言ではありませんので、できるだけ成功できるように事前に確認していきましょう。

色単体ではなく全体をイメージする

外壁のイメージを構成するのは外壁の色もちろん、窓のサッシや屋根、玄関ドアとの色合いも関係してきます。

つい色同士の組み合わせやイメージだけで決めてしまいがちですが、実際に外壁に落とし込んだ時に全体をイメージしていないため、想像と大きく違ってしまうケースがよくみられます。

かならず家全体をイメージして、外壁の色の組み合わせを考えるようにしましょう。

言葉でうまく表現できない時は画像検索をする

家のイメージはモダンやエレガント、フォーマルなど多種多様にあります。

イメージだけ先に決まっていて肝心の具体的な外壁の色がわからない、という場合は多々あります。

見本色を見てなんとなくで決めてしまうのではなく、インターネットで画像検索をしてサンプルを確認するようにしましょう。

実際の画像を見ることでイメージの言語化もしやすくなり、施工業者や塗装業者に具体的にイメージを伝えることができます。

ツヤの加減を考慮する

外壁の色のイメージはツヤの具合でも大きく変わります。

外壁のツヤの具合は以下の4つから選ぶことになります。

- ツヤなし

- 三分

- 五分

- 七分

施工当日に塗装業者が直接ツヤの調節をするのではなく、メーカーが製造する時点で決まっているので注意が必要です。

ツヤの加減を確認する場合は晴れた日に日が当たるところで確認しましょう。

汚れにくい色や変色しにくい色を選ぶ

日頃のケアが必要なくなるわけではありませんが、汚れが目立ちにくい色や変色しにくい色を選ぶことで、できるだけ劣化を防ぐことができます。

雨風やほこりから外壁を完全に守ることは不可能ですが、グレーや茶色などの色は汚れが目立ちにくくメンテナンスも楽です。

個性も大事ですが、管理面も同時に気を配ってみましょう。

色の組み合わせを2~3色にする

外壁に使う色は最大でも3色に抑えることでまとまりのある印象を持たせることができます。

これ以上多くなるとばらばらとした、落ち着きのない印象になりがちです。

ツートンカラーにする場合は同系色か、同じような薄さの色を採用しましょう。

ベースカラーとアソートカラーを決め、6:4か7:3の比率になるように配色するとバランス落ち着きのある雰囲気を持たせることができます。

人気の外壁の色3選

外壁の色を選ぶ上で無難な色とはいったい何色でしょうか。

ここでは人気の外壁の色を紹介していきますのでぜひ参考にしてください。

人気の理由は汚れが目立ちにくい・雰囲気が落ち着いている・清潔感があるなど外壁が持ち合わせるべき印象・機能を持ち合わせたものばかりです。

グレー

グレーは汚れが目立たずシックな印象を持たせられる人気ナンバーワンの色です。

周りの家との調和も取りやすく景観を壊すことがほぼありません。

落ち着きのある大人な印象を持たせられるので外壁の色選びに迷ったのであれば、無難にグレーを選ぶことをおすすめします。

茶色

茶色もグレーと同じく、汚れが目立ちにくく周りとの調和が取りやすい色です。

グレーよりも温かみのある印象を持たせられるのが特徴です。

タイル張りやレンガ調の家にはうってつけの色ですので、外壁をサイディングでタイル張りやレンガ調にしたい方に特におすすめです。

白

白は周囲との調和を持たせながら清潔感を感じさせる印象が特徴的です。

玄関ドアやサッシとの相性も良く、風水的にも幸せな家庭を築ける効果が見込めるなどメリットばかりです。

しかし、グレーや茶色と違い汚れがかなり目立ちやすいので管理が大変です。

外壁の色として採用する場合は管理面の難しさを考慮しましょう。

まとめ

外壁の色はなんとなくや好みだけで決めるのではなく、全体のバランスや周りの家との調和を考えて慎重に選択するようにしましょう。

自分で外壁の色を決めるのも楽しみの一つですが、プロの意見を取り入れながら決めていくことで思わぬ失敗を避けることができます。

いえとち本舗の会員なら家づくりのお得情報や限定施工事例が見放題です。

無料で会員登録できますので、お家のことでお悩みの方はぜひいえとち本舗に登録してみましょう。

関連記事

-

スマートハウスはどんな住宅?メリット・デメリットと設備機器を解説

IT技術がどんどんと進んでいる中、私たちが生活する住宅もIT化が進んでいます。スマートハウスは、そのITを使って快適な生活と普段の生活に必要なエネルギーを管理し、効率的に使える住宅を目指しています。では、スマートハウスによって私たちの暮らしはどう変わるのでしょうか?今回の記事ではスマートハウスとはどんな住宅か、スマートハウスの魅力とメリット・デメリットについてご紹介していきます。 スマートハウスとはどんな住宅?スマートハウスとは、1980年代にアメリカで提唱された住宅の概念で、IT(情報技術)を使って暮らしに必要なエネルギーを最適に制御したり、管理できたりする住宅をいいます。暮らしに必要なエネルギーとは、例えば電力や水道、ガスなどがあります。こういったエネルギーをHEMS(ヘムス)や太陽光発電システム、蓄電池などの機器を使って、最適化し、エネルギーマネジメントを行うことができます。スマートハウスは光熱費を抑え、CO2排出の削減も実現できる省エネ住宅として注目されています。 スマートハウスの重要な3つのエネルギー スマートハウスの重要となるエネルギーは3つあります。それは、「創エネ」「蓄エネ」「省エネ」の3つです。 創エネ:太陽光発電システムなど使用して自給自足でエネルギーをつくる仕組み蓄エネ:家庭内でつくったエネルギーを貯めるための仕組み省エネ:生活で使用するエネルギーの消費を抑える仕組みスマートハウスは「創エネ」「蓄エネ」「省エネ」の3つのエネルギーを軸にコントロールして、使用を最適化するエネルギー全体のマネージメントができる住宅です。 スマートハウスの設備スマートハウスの重要な設備は下記の3つの設備です。 HEMS(ヘムス)蓄電池太陽光発電ソーラーパネル HEMS(ヘムス) HEMS(ヘムス)は「Home-Energy-Management-System」の略で、使用電力量や水使用量、ガス使用量をモニター画面で確認することができ、履歴として過去の情報を残すことができます。太陽光発電システムでつくられた電力量や蓄電池に蓄えられている電力量、現在使用している電力量などの情報もHEMS(ヘムス)で確認できます。 蓄電池 太陽光発電でつくられた電気は蓄電池に蓄えられ、必要に応じて使用することができます。安価な深夜電力を蓄電池に貯めて日中に使用すれば、光熱費を抑えることも可能です。また、蓄電池に電気を蓄えておくことで、停電時や災害時の際も非常電源として効果を発揮することができます。 太陽光発電ソーラーパネル 太陽光発電ソーラーパネルは、屋根や屋上に設置して電気をつくることができます。太陽光発電ソーラーパネルでつくられた電気は蓄電池に蓄えられ、家庭内の設備機器や家電に使用することが可能です。電気を自給自足でつくる仕組みがあることで、毎月かかる光熱費を抑えることが可能です。 スマートハウスに関係するその他の設備 スマートハウスに関係する機器は他にもあり、EV車(電気自動車)やエネファーム(家庭用燃料電池)などがあります。EV車はV2H機器を導入することで、EV車(電気自動車)を家庭用蓄電池の代わりとして利用することができます。エネファームは家庭内で電気をつくりながらお湯も同時につくり出すことができ、つくられた電気は家電などにも利用できる家庭用燃料電池です。 スマートホーム(Iot住宅)の違いスマートハウスとスマートホームは、名前が似ていることから混同している方も少なくありません。スマートホームはインターネットを活用して、スマートフォンやスマートスピーカーを使用し、生活で使う様々な家電をリモートコントロール(遠隔操作)することができます。スマートホームに対応するスマート家電は、照明器具やエアコンなどがあり、ドアの鍵の施錠・解錠もスマートフォンによって操作することができます。つまりスマートホームは、IT化によって生活の利便性を高めた住宅のことです。 スマートハウスのメリットスマートハウスのメリットをポイントとしてあげるのなら下記のことがあります。 光熱費の削減エネルギーの最適な制限・管理が可能災害時に有効な非常電源として利用できる高断熱・高気密の家で快適な暮らしが可能スマートハウスはHEMS(ヘムス)を導入することで、エネルギーの見える化により電気の使用量の多い家電の見直しやエネルギーの最適化を行うことが可能です。太陽光発電してつくられた電気も生活に活用していけば、光熱費の節約に繋がり経済的に貢献することが期待できます。スマートハウスは電気を使うときに電気会社から電気を供給してもらう他に、電気を貯めておくことができるため、災害時や停電などのトラブルが発生した際に非常電力として効果を発揮します。また、スマートハウスは省エネ化できる設計の観点から快適な生活空間となるように、高断熱・高気密化した住宅となっているため冬は暖かく、夏は涼しいつくりになっています。 スマートハウスのデメリットスマートハウスが与えてくれる効果はとても大きいのですが、デメリットも少なからずあります。スマートハウスのデメリットは下記のことがあげられます。 導入費用が高額・定期的なメンテナンスも必要HEMSの普及率が低いスマートハウスにするには、太陽光発電ソーラーパネルや蓄電池、HEMS(ヘムス)など導入しなければいけない設備があります。そのため、スマートハウスに必要な設備の導入費用が高額になりやすいことがデメリットです。また、HEMS(ヘムス)の普及率の低さも問題です。HEMS(ヘムス)の普及率が低いことはどんな意味をするかというと、認知度が低い、信用性に欠ける、ということが問題となっています。また、普及率が低いためか、HEMS(ヘムス)の通信規格に対応する電化製品の数がまだそこまで多くありません。これからスマートハウスが一般化されていけば家電などのスマートハウスと連携できる製品も増えてくると思いますが、現状はまだ多くはないのが問題と言えます。 国もすすめるスマートハウスと補助金の交付家庭でのエネルギー消費を削減しCO2排出を抑制する高い省エネ住宅の普及が求められ、 政府はZ E H住宅などの普及をすすめています。参考引用元:経済産業省 資源エネルギー庁スマートハウスに関連する補助金が実施されていますので、新築を建てる計画をされている方はぜひ利用することをおすすめします。下記はスマートハウスを建てる方も対象となる補助金事業です。 地域型住宅グリーン化事業ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)支援事業家庭用燃料電池システム導入支援事業(エネファーム設置補助)補助金事業は各年度によって実施内容を変更する場合がありますので、利用される方は必ず確認することが大切です。また、スマートハウスの補助金の交付は各地方自治体も実施していますので、お住まいの地域に補助金があるか確認してみましょう。 まとめ スマートハウスはこれからの時代のエネルギー効率の高い都市づくりに必要となってくる住宅です。「創エネ」「蓄エネ」「省エネ」を軸に、快適な生活環境とエネルギー全体の管理により光熱費の削減が期待できます。しかし、スマートハウスのような住宅のIT化というのは中々イメージがしにくいかもしれませんし、専門的な知識が必要です。これからスマートハウスを取り入れたいと思っている方や興味を持っている方は専門家に相談したり、資料請求をしてみたりすることをおすすめします。いえとち本舗は省エネ・創エネ住宅のZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)を標準装備した住宅を提供しています。家づくりについてもっと知りたいという方は無料で資料を提供していますので、ぜひご利用ください。資料請求はこちら

-

平屋の外観をおしゃれに!和風から洋風までデザインのポイントを解説

最近はマイホームを平屋で建てられる方が多くなり、若いご夫婦にも人気があります。平屋のデザインはスタイリッシュで現代的な外観から落ち着きのある和風な外観と様々ですが、どんな外観にしたいか夢は膨らんでいくけど、どうやって決めていけばいいかわからないと家づくりに悩まれている方も多くいます。そこで、この記事では平屋の外観デザインのポイントをご紹介していきたいと思います。1 平屋の外観デザインのポイント2 おしゃれな平屋の外観【外壁】 3 おしゃれな平屋の外観【屋根】 4 おしゃれな平屋の外観【窓・ドア】 5 おしゃれな平屋の外観【テラス】6 おしゃれな平屋の内観 7 平屋の外観で失敗しやすいパターン8 まとめ平屋の外観デザインのポイント平屋の外観は建物の印象を決める大切なポイントです。見た人の第一印象となりますので、しっかりとこだわっていきたいところです。外観デザインを決めるポイントは外観を構成する屋根と外壁にあります。屋根の形状や色、外壁の模様などが外観を作っていきますので、どんなデザインで装飾していくかが大切です。そして、外観のデザインを考えていく上で最も重要となってくるポイントが統一性です。どんなに優れたデザインを持っていても外壁や屋根のテイストがチグハグでは見栄えは悪くなってしまいます。また、デザインばかり重視しすぎて実用性に欠けてしまうのも問題です。このため統一感のあるデザインと実用性の両方を兼ねて外観をデザインしていくことが大切になります。 おしゃれな平屋の外観【外壁】 外観を決める要素の一つが外壁です。外壁は現在住宅に多く普及するサイディングや昔から日本住宅に採用されているモルタル外壁、タイルなどたくさん種類があります。窯業系サイディングは普及率が高いことからコストが安価にも関わらず、レンガ調や石目調など意匠性に優れた模様が外壁に施されています。サイディングのデザインは豊富にありますので自分の好みに合ったテイストを選ぶことができるメリットがあります。スタイリッシュでモダンな外観にしたい方は金属サイディングがおすすめです。金属のシャープさとシンプルな凹凸ラインが現代的な外観を演出してくれます。塗壁は昔から使われているモルタルの他にも漆喰などがあり、コテで仕上げる美しい模様を外壁に施すことができます。塗壁は和風から洋風と様々な家のスタイルに合わせられます。左官職人によるコテ仕上げは自然の風合いを演出し趣のある仕上がりになります。外壁の種類によって外観の印象が決まりますので、どんな家にしたいかイメージを持って外壁を決めることがポイントです。 おしゃれな平屋の外観【屋根】 屋根の形状は切り妻や寄棟、片流れ、陸屋根などがあり、形状や傾きの角度によって外観のイメージもガラッと変わります。平屋で多く採用されているのは片流れや陸屋根です。片流れは屋根の傾斜が一方向の形状をしており、家を大きく見せる効果があります。傾斜が一方向なためスタイリッシュな印象があり、太陽光パネルの設置も有効です。南向きに太陽光パネルを設置すれば効率的にエネルギーを蓄えることができ光熱費の負担も軽減できます。陸屋根は傾斜がほぼない屋根となっており、建物の外観が箱のようなキューブ型になります。キューブ型の外観はモダンな印象があり、おしゃれな家としても雑誌で掲載されていることが多いです。和風にしたいという方は切り妻屋根がおすすめです。傾斜が二方向にあり屋根と破風板が外観に和を演出してくれます。 おしゃれな平屋の外観【窓・ドア】 開口部は室内の開放性と外観をつくります。窓から漏れる明かりが夜の外観を美しく演出してくれますので、開口部の場所や大きさをよく検討して計画を立てましょう。開口部が大きくなるほど室内の解放性は増しますが、その分外部からの視線が遮断されませんので、計画的なプライバシーと防犯性の確保が必要です。外部から入る視線は生垣やフェンスなどを設けて遮断することができますし、防犯性は人感センサー付きの照明や防犯カメラの設置で対策することができます。照明の光を外観に演出したい方は一階部分の開口は適度にして、二階に開口幅の狭い縦滑り出し窓などを等間隔に複数設置する、若しくはプライバシー空間は仕切り壁を設け、パブリックな空間のところだけ開口を大きくして外部から見えるようにするといった演出も有効です。家の形状をコの字型にして中庭を設けると開放性、プライバシーの確保の両方が実現し、家族との憩いの場として活用することもできます。 おしゃれな平屋の外観【テラス】 テラスは洗濯物を干す実用的なスペースと子供の遊び場として活用する憩いの場、部屋間のアクセスの活用などいろいろな用途を盛り込むことができます。リビングを延長するようにテラスを設ければ内部と外部がつながる奥行きのある空間を作り出すことができます。テラスを外観として取り入れる場合は庭の植栽も大切な要素です。庭のシンボルツリーは育った時のことも想定して計画を立てることが重要になります。育った時に建物やウッドデッキなどに干渉してしまわないように注意しましょう。植栽が多くなると虫害や鳥害を受ける恐れもありますので、防虫剤の散布や鳥よけグッズの設置など対策が必要です。 おしゃれな平屋の内観 おしゃれな内観の特徴はデザインが統一されていることです。壁紙や建具などの内装、住宅設備の他に配置する家具も平屋のテイストに合っていることが大切ですので、イメージしている雰囲気を固めて計画しましょう。平屋は2階建てや3階建てと比べて天井高の制限を受けにくいため開放感のある空間を作ることができます。天井高が低いと圧迫感が出やすいためなるべく天井を高くしておくことをおすすめします。天井をボードで塞がず梁や柱を見せる「あらわし」という仕上げにすると古民家風になって味のある内観になります。また、フラット感が否めない平屋ですが、リビングの床レベル(床の高さ)を下げるダウンフロアは空間に立体感が生まれ、ベンチとしても活用することができますので、家族が集まりやすいリビングにすることができます。 平屋の外観で失敗しやすいパターン これから家づくりをする方は失敗しやすいパターンを知ってすてきな家を計画していきましょう。外観で失敗しやすいパターンは以下のことが挙げられます。 デザインの統一感がない デザインを重視しすぎて実用性に欠けてしまう メンテナンスのことを考えてなく維持するためのコスト負担が大きいプライバシー性と防犯性の確保ができていない家のテイストを統一させるためには、好みのものだからといって安易に取り入れないことです。夫婦でご計画される際はお互いに好きなものを選ぶのではなく、ちゃんとデザインや色が合っているか夫婦同士で確かめるのも重要です。また、住んでみて不便だったということがないように実用性も考えておかなければいけません。住み心地が良くなるように断熱や気密のことは考えて設計しましょう。家は維持していくために定期的にメンテナンスが必要です。最終的にメンテナンスに掛かるトータルコストも想定して計画を立てましょう。 まとめ 平屋の外観を決めていくポイントは屋根と外壁のデザインになります。色やテイストで印象は大きく変わりますので、どんな平屋を建てていきたいかイメージを持っておくことが大切です。統一感のないデザインは外観の見栄えを悪くさせてしまいますので、なるべく採用する色や素材など家のスタイルに合わせて設計しましょう。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。資料請求はこちらからさらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。会員登録はこちらから

-

キッチンシンクの素材と機能を徹底比較!!【いえとち本舗の新築・山口・宇部・周南・山陽小野田・防府】

みなさん、こんにちは!いえとち本舗山口中央店です●・ω・)ノ 本日は、宇部・山陽小野田・防府・山口・周南で家づくりを検討されているみなさんに「キッチンシンクの素材と機能を徹底比較!!」というテーマのもと、様々なキッチンシンクについてご紹介したいと思います。 山口で新築住宅を建てたい!とお考えのみなさん!新築住宅を建てる際は、キッチンをこだわりたい!という方も多いのではないでしょうか?やはり毎日使うキッチンは使い勝手が良く、居心地の良いものがいいですよね。最近では、キッチンもスタイリッシュで使いやすい製品、お手入れのしやすさを工夫したタイプなどが新築住宅はもちろん、アパートにも多くみられるようになってきました。 山口で新築住宅を建てる際にどんなキッチンにしようかなぁと悩まれることはございませんか?今回はそんなお悩みを解決するためにキッチンシンクの特徴と選ぶ際のポイントを紹介していきます。 キッチンシンク素材の種類 山口で新築住宅を建てる際にこんなキッチンにしたいという理想のキッチンを見つけるためにまずは素材についてご紹介いたします。現在販売されているキッチンシンクは、ステンレス製、人工大理石製、人造大理石製、ホーロー製の大きく分けて4つに分けることができ、それぞれ異なった特徴を持っています。 これら4種類のキッチンシンクの特徴についてそれぞれ比較して見ていきましょう。 キッチンシンクの特徴 *ステンレス製昔からキッチンシンクとして使われてきた定番素材で、お手入れがしやすく、耐久性や耐熱性に優れています。柔らかさがあるため、食器などを落としても割れにくいですし、定番のシンク素材なので、価格も比較的安いです。 *人工大理石製人工大理石製は、大理石のような仕上がりという意味で、実際には石ではなく、熱に強いポリエステル樹脂やアクリル樹脂が使われています。豊富なカラーバリエーションがそろっており、キッチンの扉などとのコーディネートも簡単なことから、最近人気の素材です。 *人造大理石製人造大理石製は、天然の大理石などの石を砕き、セメントや樹脂で固めた半人工素材のことを言います。見た目は大理石のように美しく高級感がありますが、大理石よりも安価に入手することができるため、最近では選ばれることが多くなってきております。 *ホーロー製ホーロー製とは鉄やアルミなどの金属を下地にして、その上にガラス質のうわ薬を高温で焼きつけた素材のことを言います。人工大理石製や人造大理石製と比べるとまだ日本ではあまり普及していない素材です。 シンク素材のメリット・デメリット それぞれのキッチンシンク素材の特徴を踏まえたうえで、次はそれぞれのキッチンシンクのメリット、デメリットに注目してみましょう。 ステンレス製シンクのメリット・デメリット [メリット]〇耐熱性・耐久性・耐摩耗性が高い〇柔らかさがあるため食器類を落としても割れにくい〇シンク自体が割れにくい〇価格が比較的安い [デメリット]〇鍋や缶などを置いておくと、もらいサビができることがある〇ステンレス独特の雰囲気を変えられない〇水垢でステンレスの光沢がなくなりやすい 耐久性や耐熱性、耐摩耗性に優れており、大変使いやすい素材傷と汚れに関しては人工大理石のほうが優れている 人工大理石製シンクのメリット・デメリット [メリット]〇天板からシンクのつなぎ目のないキッチンが作れる〇色やデザインが豊富〇細かい傷はメラミンスポンジで落とすことができる [デメリット]〇食器類を落としてしまうと多少割れやすい〇もらいサビがつく〇強い衝撃が加わるとシンクが割れることがある 手入れがしやすく、デザイン性やカラーも豊富な素材ステンレスに比べると傷がつきにくいが、食器の保護という点では少し劣る 人造大理石製シンクのメリット・デメリット [メリット]〇見た目が大理石のように美しい〇高級感がある〇天然の大理石より安価 [デメリット]〇耐久性があまりない〇汚れが落ちにくい 大理石のような見た目で、高級感のある素材ステンレスや人工大理石に比べると汚れが落ちにくい ホーロー製シンクのメリット・デメリット [メリット]〇水や湿気、熱への耐性に優れている〇スチール製のたわしでこすっても傷つかない耐久性がある〇比較的値段が安価 [デメリット]〇食器類を落としてしまうと多少割れやすい〇表面が欠けたりすると、下地の金属がさびる 耐久性、耐熱性に優れており、掃除もしやすい素材食器類を落とした時、食器が割れやすい それぞれの素材の特徴、メリット・デメリットについてご紹介しました。山口で新築住宅を建てる際、みなさんはどのような素材のキッチンシンクがよろしいでしょうか?毎日使うキッチンなので、使いやすく、料理が楽しくなるような居心地の良い空間にしたいですよね。人によって利用しやすいキッチンは異なると思いますので、ここからはキッチンシンクを選ぶ際のポイントをご紹介します。 キッチンシンク選びに気をつけたいポイント 「使いやすいキッチンシンクにしたい!」「居心地の良い空間にしたい!」と考えるのが当然ですが、山口で新築住宅を建てる際に使いやすいキッチンシンクを選ぶときには、どのようなことに気を付けておけばいいのでしょうか。 ★色やデザインキッチンシンク選びで重要なことは、カウンターやインテリアなどとの部屋の雰囲気に馴染むようなキッチンシンクを選ぶことです。 例えばスタイリッシュな雰囲気の新築住宅のお部屋では、ステンレス製を選ぶと、シャープな印象のキッチンにすることができると思います。また、ホワイト系のナチュラルな雰囲気の新築住宅のお部屋では、シンクや天板にホワイト系を選ぶと統一感もでると思われます。 新築住宅を建てる際、クロスの色やカウンター、インテリアなども考えると思いますので、その際に雰囲気を崩さないようなキッチンシンクの色、デザインのことも考慮することをオススメいたします。 ★シンクのお手入れのしやすさせっかくの新築住宅を山口で建てるとなると、やはりキッチンもずっとキレイな状態を保ちたいですよね。シンクはほとんど毎日使うものなので、どうしても汚れてしまいがちだと思いますが、よりお手入れがしやすいタイプもありますので掃除がしやすいものを選ぶと良いと思われます。先ほどご紹介しました人工大理石製シンクなどのようにシンクと天板の継ぎ目をなくすことができるタイプのものを選びますと、使用した後も簡単に掃除できるようになります。 ★シンクの形や深さ最近では多くのメーカーで取り扱っているシステムキッチンが広々としたスペースが確保されており、深さにも余裕があるものが増えてきております。深さもあり、広々としたスペースがあると、鍋などの大きなものも洗いやすいですよね。また、シンクの形も長方形や丸みを帯びた形など形は様々なので、自分はどのような形が一番使いやすいか、一度考えてみるといいでしょう。 いかがでしたか?今回、キッチンシンクの素材やその特徴についてご紹介させていただきました。一言にキッチンシンクとは言ったものの意外と知られていない素材もあったのではないかと思われます。毎日使うキッチンだからこそ、山口で新築住宅を購入する際も、ステンレス製シンク、人工大理石製シンク、人造大理石製シンク、ホーロー製シンク、それぞれメリット・デメリットがありますので、その人その人に合ったキッチンシンク選びの参考になると嬉しいです。山口・周南・山陽小野田・宇部・防府で新築住宅をお考えの方は是非一度、いえとち本舗までお気軽にお問合せください!家族全員が楽しく過ごせるお家づくりを一緒に考えていきましょう。ヾ(・∀・*) 12月7日(土)~8日(日)開催イベント↓【山口市下小鯖】驚きの収納力あり!4LDK完成見学会