ブログ/コラム

Blog/Column

建物・家づくり

平屋or2階建て、どちらがいい?【いえとち本舗の新築・山口・宇部・周南・山陽小野田・防府】

こんにちは!いえとち本舗山口中央店の下村です!

現在、宇部・山陽小野田・防府・山口・周南で、家づくりを検討されているみなさん!

新築住宅を建てようと考えた際に、二階建てにするか、それとも平屋にするか悩む方もいらっしゃるのではないでしょうか。(●´・ω・)ノ

2階建ても平屋もそれぞれメリットは異なるため、違いをしっかりと理解した上で選ぶ必要があります。

今回は、新築住宅を購入する際、2階建てと平屋のどちらにするのかでお悩みの方に向けて、選ぶときのポイントやそれぞれのメリットなどを紹介させていただきます。(ノ*゜ー゜)ノ

二階建てと平屋 選ぶ際に気をつけたいポイント

新築住宅を2階建てにするか平屋にするか迷った際は、まずはライフスタイルを見直し、ご家族の生活に合うかイメージをしてみましょう。

*家族構成、住む方の年代

2階建てを選ぶ方がいいのか、平屋を選ぶ方がいいのかは、家族構成やそこに住む方の年代でも変わってきます。

若い夫婦や小学生以上の子どものいるご家庭であれば、2階建て、平屋のどちらを選んでも特に問題はないと思われます。

しかし、ご年配の方のみで住む場合は、階段での転倒や転落事故を起こしてしまうかもしれないので、平屋の方が安全で安心かもしれません。

また、二世帯住宅をお考えの方は、平屋よりも2階建ての方が住み分けがしやすいということもあります。

一概には2階建てが合っている、平屋が合っているとは言えませんが、ご自身の家族構成や住む方の年代に合わせて、どちらが自分のライフスタイルに合っているのか判断するようにしましょう!

*予算のちがい

どこのハウスメーカーや建築会社で新築住宅を建てるかでも変わってきますが、どんな設備、間取りを希望するのかによっても費用は異なります。

2階建てと平屋、どちらの方が費用がかかるのかと思われる方もいらっしゃると思いますが、この問題はケースバイケースです。

2階建てと平屋では費用が異なる

オーダーの仕方にもよってきますが、2階建てと平屋では費用が異なります。

*基礎・外壁工事にかかる費用

同じ坪数で考えた場合、2階建ての方が外壁は大きくなり、延べ床面積も2階建ての方が大きくなるため、工事費用は平屋に比べて高くなりやすいです。

平屋の方が、土地の広さや敷地面積の確保が求められるため、延べ床面積が同じなら平屋の方が高いと言われることもありますが、どんなオーダーをするかによっては2階建ての方が高くなる場合もあります。

*固定資産税

住宅を購入する際、土地と家に課せられる税として「固定資産税」と「都市計画税」の2種類の税金がかかります。2階建てと平屋では、資産の価値に合わせて固定資産税が変わってきます。

*メンテナンス

長年住むと、どうしても住宅のメンテナンスが必要となってきます。一般的には2階建ての方が平屋よりも高さがあり、外壁塗装などのメンテナンスを行う際は足場を組む必要があり、その分メンテナンス費用が高くなりやすい傾向があります。

また、普段掃除をする際でも、2階建ての間取りは複雑なこともあったり、階段もあるため、平屋に比べてどうしても手間がかかってしまいます。

日常においてもメンテナンスは平屋の方が2階建てより簡単かつ費用を安く抑えられるでしょう。

少しかたく説明してしまいましたが、(⌒_⌒;

ここからは2階建て、平屋、それぞれのメリットについてご紹介します。

2階建てのメリット

*大きな容積を手に入れられる

2階建ての最大のメリットは、限られたスペースで大きな容積を手に入れられるということです。

様々な用途の部屋を持つことができますし、平屋よりも収納は多く取れると思われます。

また、フロアごとに分けることができるので、1階のフロアに客室をまとめることも可能です。

*プライバシーの確保ができる

その他のメリットとしてはプライバシーの確保が容易だという点が挙げられます。2階部分より上の階は外部からの目線が入りにくいので、家族のプライベートの空間を守ることができ、セキュリティーにも強いです。

また、2世帯住宅で考えている方には、居室が別のフロアにあることで、生活を無理に合わせる必要などがなくなってきます。

2階建てのデメリット

*掃除が大変

階段の上り下りが面倒であったり、掃除機を上下階に運ぶ必要があるなど、掃除が大変ということです。また2階、3階とフロアを重ねていくことに1階との距離感が生まれ、家族のコミュニケーションが希薄になることも考えられますし、フロアを重ねることで、1階あたりの階高が低くなり、圧迫感を感じる空間になる可能性も考えられます。

平屋のメリット

*移動が楽ちん

平屋の最大のメリットは「移動が楽」ということでしょう。当たり前の様な気がしますが、実際に住まわれた方の意見を見てみてもその点が強調されていると思います。例えば、掃除などは、2階建てですと掃除機を持って上り下りしたり、階段を掃除しなくてはいけないなど、問題がありますが、そういった苦労は平屋では一切ありません。移動のしやすさは掃除のしやすさにもメリットを感じます。また、高低差が少ないということから、構造的な危険が少ないということも挙げられます。地震や台風などでも平屋の方が強いとされております。

*風通しがいい

室内に目を向けてみると、風通しがいいとされています。二階建ての家ですと階段部分で空気の循環が滞りがちになりますが平屋は比較的全体に風が行き渡ります。窓を開けるだけで家全体に風がいきわたることはメリットだと思います。また、ワンフロアですので家族のコミュニケーションも円滑になると言われています。たとえば子供部屋とリビングを別のフロアにする場合、目が届きにくくなりますが、平屋ではあまりそのような心配はないと考えられます。とくに子供が小さい時は目に届くところで遊んでもらった方が安心ですよね。

平屋のデメリット

*広い土地が必要

最初に考えなければいけないのは、ある程度の土地の広さが必要であるということです。最低どれぐらい面積が必要かは人によって異なりますので、まずはハウスメーカーや建築家の方に相談してみましょう。

*防犯対策が必要

平屋の場合、2階建てよりも防犯対策を考えなければなりません。洗濯物などを干す際も外構面に干すのではなく、内庭側で干すなどいろいろ防犯対策をする必要があります。メリットの逆とも言えますが、平屋はコミュニケーションが円滑になる分プライバシーを確保しにくいとも言えます。一人になるスペースがないので、もし一人のスペースが必要な場合は、初めから設計に組み込む必要があります。

今回は2階建て、平屋についてご紹介させていただきましたがいかがでしたか?

住宅に求めるものは、ご家庭のライフスタイルや価値観は異なってくると思います。

2階建てにするか平屋にするか悩まれている方は、両方のメリット、デメリットを見てみて、じっくりと考えてみてください(。・∀・)ノ

山口・周南・山陽小野田・宇部・防府で新築住宅をお考えの方は

是非一度、いえとち本舗までお気軽にお問合せください!

家族全員が楽しく過ごせるお家づくりを一緒に考えていきましょう。

11月2日(土)~3日(日) 開催イベント↓

今だけ50万円相当プレゼントキャンペーン!

関連記事

-

新築住宅を明るくおしゃれな空間に!照明の種類と配置計画のポイント

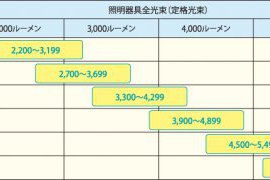

家の照明は、私たちが暮らす生活空間に安らぎと快適さを与える重要な役割を持っています。数ある照明器具の中からお部屋にぴったりなものを選ぶというのもなかなか難しいもの。 そこで、今回は空間をすてきに演出してくれる照明器具の種類や配置の仕方を詳しくご紹介していきたいと思います。この記事であなたが理想とするお部屋づくりのお力になれれば嬉しく思います。 照明器具の種類と特徴 照明器具はたくさんの種類がメーカーから販売されています。部屋にぴったりの照明器具を選ぶためにも、各照明器具の特徴や用途を押さえておきましょう。ここでは、下記の室内で使われる代表的な照明をご紹介していきます。 シーリングライトペンダントライトダウンライトスポットライトブラケットライト シーリングライト シーリングライトは、天井に直接取り付けるタイプの照明です。住宅に多く普及し、最も一般的な照明となっています。 金額は安価なものから高品質で高価な照明も揃えられています。洋室の他に和室にも合う和風デザインのシーリングライトがあり、選択の幅が広い照明器具です。シーリングライトは、部屋の畳数表示がされているので、部屋の広さに適した照明器具を選びやすい特徴があります。 ペンダントライトペンダントライトは、天井からワイヤーやコードなどで吊り下げたタイプの照明器具です。主にダイニング(食卓)などに採用され、光を下方向に照らします。 照明器具を吊り下げる高さを調整することで明るさや照らし方を変えることができます。ペンダントライトとは別にレール状の配線ダクトを取り付ければ、照明器具を横並びに複数設置することができます。照らしたい範囲に合わせて2台設置したり、3台設置したりするなど光の演出の幅が広い照明器具です。 ダウンライト ダウンライトは、天井に埋め込んで設置するタイプの照明です。照明器具自体が天井からでっぱらないので、すっきりとした見た目の空間デザインを演出することができます。 シーリングライトのように一台で部屋を照らすのとは違い、ダウンライト一台の明るさは低いため複数設置する必要があります。ダウンライトは光の陰影をつくる空間演出が特徴的です。 スポットライトスポットライトは対象物を照らして強調させたいときに有効な照明器具です。主に部分照明としてスポットライトは採用され、光の角度や向きを調節して照らし方を変えることができます。 レール状の配線ダクトを取り付ければ複数のスポットライトを設置することが可能で、空間演出の幅も広がります。スタイリッシュに光を表現したい場合に効果を発揮してくれる照明器具です。 ブラケットライト ブラケットは壁面に取り付けるタイプの照明です。屋外用と室内用のブラケットライトがあり、デザインも豊富にあります。 天井面に取り付けしにくい階段や吹き抜けなどへの部分照明としてブラケットライトは採用されます。リビングや寝室などアクセントとして使うこともできます。 照明器具の選び方と配置方法 照明器具は種類によって光の見せ方が違い、空間の演出の仕方が変わります。光の当たり方など、照明器具の特性を知ってそれぞれの部屋にあった照明器具を選んでいきましょう。では、下記にて照明器具別に選び方や配置方法をお伝えしていきます。 シーリングライト シーリングライトは、部屋全体を均等に照らす照明器具です。シーリングライトを配置する方法は、部屋の広さにあった器具を選び、部屋の中央に器具を設置するのが一般的となっています。 ただし、一室に一灯の照明だけだと、単一の光のため単調でつまらないと感じる場合もあります。空間の雰囲気を変えたいという場合は、シーリングライトを主照明として、空間を演出するために補助照明のダウンライトやブラケット、スタンドライトなどを組み合わせてみるといいでしょう。 【照明の組み合わせ方】シーリングライト+ダウンライトシーリングライト+ブラケット+スタンドライト LEDシーリングライトは適用畳数の表示基準が一般社団法人日本照明工業会により記載されています。下記の表は「一般社団法人日本工業会ガイドA121 : 2014 住宅カタログにおける適用畳数表示基準」です。 【LEDシーリングライトの適用畳数の表示基準】<出典:一般社団法人日本工業会ガイドA121 : 2014 住宅カタログにおける適用畳数表示基準> 一般社団法人日本工業会 ペンダントライト ペンダントライトは、光が直下にくるため、電球のワット数や灯数に注意することが大切です。ペンダントライトを主照明にする場合は、部屋の広さに合った照明器具を選ぶ必要があります。 ダイニングにペンダントライトを取り付ける場合は、テーブルのサイズによって灯数が違いますので注意しましょう。下記はテーブルサイズによる照明器具の灯数の目安です。 【大型ペンダントライト(100形電球相当)の場合】800×1200〜1400mm:1灯800×1800〜2000mm:2灯φ1200丸テーブル:1灯 【小型ペンダントライト(60形電球相当)の場合】800×1200〜1400mm:2灯800×1800〜2000mm:3灯φ1200丸テーブル:3灯(400ピッチの三角形) 【小型ペンダントライト(40形電球相当)の場合】800×1200〜1400mm: 3灯800×1800〜2000mm:4灯φ1200丸テーブル:3灯(400ピッチの三角形) また、ペンダントライトの「吊り下げ高さ」と「複数ペンダントライトを設置する場合の間隔(ピッチ)」の目安もありますので、下記の数値をご参考ください。 【ペンダントライト吊り下げ高さ】テーブル面から600〜800mm 【ペンダントライト2灯の間隔(ピッチ)】400〜600mm 【ペンダントライト3灯の間隔(ピッチ)】400〜600mm ペンダントライトにも適用畳数の表示基準が「一般社団法人日本工業会ガイドA121 : 2014 住宅カタログにおける適用畳数表示基準」により示されていますので、参考にしましょう。 【LEDペンダントライトの適用畳数の表示基準】※天井からの吊り下げ高さ30cmとして設定<出典:一般社団法人日本工業会ガイドA121 : 2014 住宅カタログにおける適用畳数表示基準> 一般社団法人日本工業会 ダウンライト ダウンライトは主照明と補助照明の両方の使い方ができます。ダウンライトを主照明にする場合は、配灯の仕方(複数のダウンライトを配置する位置)がポイントとなります。ダウンライトは、明かりを分配して配置することが大切です。 配置方法は、空間中央と壁面を照らすように分散して配灯するといいでしょう。例えば、リビングダイニングに配灯する場合は下記のポイントで配灯していきます。 リビング中央の明かりをつくるダイニング中央に明かりをつくるリビングダイニングの両端の壁面を照らすように明かりをつくる 壁面を照らす理由は、視線のいく壁や天井を照らすことで空間に広がりや奥行きを感じさせる効果があるからです。また、リビングやダイニングの中心に明かりをつくる理由は、部屋の目的をはっきりさせて居場所として空間をつくるためになります。 スポットライト+ブラケットライト スポットライトとブラケットライトは、主に主照明と組み合わせて用いる補助照明です。スポットライトは、対象物を直接照らすことができるため、インテリアや絵などに光を当てて強調すると独特な雰囲気を演出することができます。ブラケットライトも壁面に明かりをつくるので、空間のアクセントとして取り入れるといいでしょう。 まとめ ここまで照明器具の選び方や位置についてご紹介してきました。照明器具を選ぶときは、照明器具の特性をよく知ってから選ぶことが大切です。 また、照明器具の位置についても、照明器具の特性に合わせて、適した位置に配置することが大事になります。照明はとても奥が深く専門家がいます。自分では難しいと感じたら、専門家に相談してみることをおすすめします。 また、当サイトでは照明について下記の記事も掲載していますので、良ければご参考ください。室内の空間を作り出す"室内照明"の重要性①室内の空間を作り出す"室内照明"の重要性② いえとち本舗は簡単に家づくりがわかる資料を無料で提供していますもし、新築住宅にご興味がありましたら参考にしてみてください。資料請求はこちら

-

ローコスト住宅の失敗例とは?安い理由や後悔しないためのポイントを解説

ブログやSNSでは、ローコスト住宅を建てて失敗した体験談を目にすることがあります。ローコスト住宅の建築を検討している方は、失敗例を知ると不安に感じるのではないでしょうか。しかし、失敗例を知っておくと、ローコスト住宅を建てる際の参考になります。 この記事では、ローコスト住宅の失敗例をご紹介し、安い理由や後悔しないためのポイントを解説します。安全かつ居住性に優れたローコスト住宅を建築するコツがわかるようになるでしょう。 ローコスト住宅とは?ローコスト住宅の定義ローコスト住宅の魅力ローコスト住宅のリスクローコスト住宅が安い理由コストを削減している間取りやデザインを規格化している設備のグレードを低く抑えているオプションを設定しているローコスト住宅の失敗例間取りやデザインが希望通りではなかった断熱性が低くて夏は暑く冬は寒いオプションの追加で割高になったメンテナンス費用がかさんだアフターフォロー体制に問題があったローコスト住宅を建てる際に後悔をしないためのポイント予算や希望を明確にする断熱性をチェックする耐震性をチェックするアフターフォローや保証をよく確認する複数の業者を比較検討する第三者機関に相談する信頼できるハウスメーカーに依頼して安全性と居住性に優れたローコスト住宅を建築しよう! ローコスト住宅とは? ローコスト住宅はその言葉から「ローコストの住宅」であることがイメージできますが、具体的にはどのような特徴があるのでしょうか?ここでは、ローコスト住宅の定義と魅力、建築するリスクなどを解説します。 ローコスト住宅の定義ローコスト住宅とは、安い価格(ローコスト)で建てられる住宅を指します。明確な定義はありませんが、坪単価は40〜60万円程度、総額1,000万円台がローコスト住宅の目安です。 坪単価が30万円程度で総額1,000万円以下の超ローコスト住宅も存在します。坪単価が30万円で延床面積が30坪だと、総額900万円で住宅の建築が可能です。土地代や諸費用などを含めると1,000万円以上になりますが、予算が限られている人にとっては、持ち家を持つための重要な選択肢になるでしょう。 ローコスト住宅は、ハウスメーカーや工務店、設計事務所などに家づくりを依頼できます。ローコスト住宅の建築を得意としているハウスメーカーは、ローコストメーカーと呼ばれます。ローコスト住宅の魅力ローコスト住宅は低価格であるため、収入が低い若い世代でも住宅を建てられることが大きな魅力です。住宅ローンも組みやすく、毎月の返済額を低く抑えられます。住宅ローンの負担が軽くなると、余裕のある生活が送れるようになるでしょう。 また、ローコスト住宅は工期が短いため、早く完成して入居できることも魅力の一つです。工期は2~3ヵ月程度で、一般的な注文住宅と比べると短期間で完成します。仮住まいの期間も短縮されるため、家賃を節約できます。ローコスト住宅のリスクローコスト住宅のリスクとして、断熱性や耐震性、耐火性、遮音性などが劣る可能性があることが挙げられます。コストダウンを図るために安価な建材を使っていたり、工事がずさんだったりすると、安全かつ快適に暮らせません。 ただし、すべてのローコスト住宅が断熱性や耐震性に問題があるわけではなく、一定の基準を満たした長期優良住宅の認定を受けているローコスト住宅も存在します。安全で快適に暮らすには、施工実績が豊富で信頼できるローコストメーカーに建築を依頼することが大切です。ローコスト住宅が安い理由 ローコスト住宅は総額1,000万円台で建築できるのが魅力です。予算が少なくても一戸建て住宅を建築できる可能性があります。しかし、どのような理由で価格を安くしているのかが気になる方は多いでしょう。ここでは、ローコスト住宅が安い理由を解説します。 コストを削減しているローコスト住宅が安い理由は、企業努力でコスト削減に取り組んでいるためです。住宅の建築には「材料費」「人件費」「諸経費」が必要になりますが、これらのコストを可能な限り削減することで、低価格を実現しています。 コスト削減の取り組みの一例として、使用する建材や設備のグレードを統一し、一括大量仕入れをすることで材料の調達コストを低く抑えられます。全国展開をしているハウスメーカーであれば、全国の支店の材料調達を本部が行うことで一括大量仕入れが可能です。 また、広告宣伝費を削減するために、コストのかかるテレビコマーシャルをやめて、インターネット広告やSNSでの宣伝に切り替えているハウスメーカーも存在します。間取りやデザインを規格化しているローコスト住宅は間取りやデザインを規格化し、マニュアルに沿って工事を行うことでコストダウンにつなげています。規格化することで使用する建材や人件費などが予測でき、コストを低く抑えられます。 ローコスト住宅は、無駄のないコンパクトなデザインを採用するのが一般的です。ゴージャスな見栄えよりも、限られたスペースの効率的な利用と無駄の排除に焦点を当てます。コンパクトなデザインで間取りも規格化されていると、職人の負担が大きく軽減します。 また、規格化による一貫性のある設計で品質が安定し、修正作業を少なくすることも可能です。建設プロセスが迅速かつ効率的に進行することで工期が短縮し、人件費の削減につながります。設備のグレードを低く抑えているローコスト住宅は、水回りなどの設備のグレードを低く抑えることでコストダウンを図っています。最新設備を導入するとコストがかかるため、一昔前の旧式の設備を使用することも多いです。 最新設備ではないため、機能性や利便性は低下しますが、コスト削減につながります。低価格で定評のあるリクシルの設備を標準仕様にするハウスメーカーも存在し、さまざまな工夫を施すことで大幅な低価格化を実現しています。 また、設備のグレードを同じにすることで一度に大量発注ができるようになり、仕入れコストの削減が可能です。職人も同じ設備を何度も繰り返し設置することで作業に慣れてくるため、工期の短縮による人件費の削減にもつながります。オプションを設定しているローコスト住宅は、標準仕様の本体価格を安くして、必要なものをオプションで追加することで安さを実現しています。例えば、標準仕様ではオール電化ではなくても、希望するとオプションでオール電化を追加できます。ただし、あらゆる最新設備をオプションで導入できるとは限りません。導入できる設備は限定されます。 ハウスメーカーによっては、長期優良住宅にするためのオプションを設定している場合があります。長期優良住宅の認定が受けられる仕様にすると、安全性や居住性が大きく向上しますが、オプション追加費が高額になることがあるため注意が必要です。なお、標準仕様が長期優良住宅の条件を満たしているハウスメーカーも存在します。ローコスト住宅の失敗例 ブログやSNSでは、「ローコスト住宅を建てて失敗した」という書き込みを目にすることがあります。失敗例を知っておくと、ローコスト住宅を建てる際の教訓になるでしょう。ここでは、ローコスト住宅の失敗例をいくつかご紹介します。 間取りやデザインが希望通りではなかったローコスト住宅は間取りやデザインが規格化されているため、標準仕様だと希望通りにはならないことがあります。オプションで間取りやデザインを変更できる場合がありますが、すべての希望が実現するとは限りません。 間取りやデザインに強いこだわりのある方はローコスト住宅は向いておらず、フルオーダーやセミオーダーの注文住宅がおすすめです。一般的な注文住宅だと地域にもよりますが、坪単価は90万円程度になり、ローコスト住宅のような低価格は望めません。 ローコスト住宅を建てる際は、事前に間取りやデザインを確認して、希望に近いかを判断することが大切です。複数のハウスメーカーの間取りやデザインを確認することで、失敗を防げます。断熱性が低くて夏は暑く冬は寒いローコスト住宅は価格を低く抑えるために、断熱性が低い場合があります。断熱性が低いと光熱費がかさむことがあり、毎月の電気代の負担が増えるので注意が必要です。 断熱材は、家の外から熱の出入りを遮る性能を高めるために重要な役割を果たします。断熱性が低いと冬は寒く夏は暑くなり、居住空間の快適性を大きく損ねます。 ただし、すべてのローコスト住宅が断熱性が低いわけではありません。断熱性能を重視したローコスト住宅も増えてきています。 ローコスト住宅を検討する際には、断熱性能についてもしっかりと確認しておくことが大切です。断熱材の厚みや種類、断熱等級、サッシや窓ガラスの性能などをチェックしましょう。オプションの追加で割高になったさまざまなオプションを追加すると割高になることがあります。広告などに掲載しているローコスト住宅の価格は標準仕様のものであり、さまざまなオプションを追加すると割高になるのは当然です。 必要としている設備などが標準仕様にあるかを確認しておくと、オプションの追加で割高になる失敗を防げます。また、カスタマイズを希望する場合は、オプションの内容と追加費をあらかじめ確認しておきましょう。 オプションを追加しすぎると、最終的な価格が一般的な注文住宅と同程度になることがあります。これでは、ローコスト住宅を建築する意味がなくなります。必要な設備とオプションを明確にし、予算内で満足できる住宅を建設するための適切なバランスを見つけましょう。メンテナンス費用がかさんだローコスト住宅は価格を抑えるために、耐久性やメンテナンス性に劣る建材や設備を使用することがあります。建材や設備によっては、経年劣化や故障による修繕や交換が必要になる頻度が高くなる可能性があります。 外壁や屋根の塗り替え、雨漏りの修理、給湯器やエアコンの交換、キッチンやトイレの交換などはメンテナンス費用がかさむ可能性が高いです。特に雨漏りは大変危険であり、放置しておくと腐食が進み、住宅に深刻なダメージを与えます。 なお、ローコスト住宅であっても、耐久性やメンテナンス性に優れた建材や設備を使用するハウスメーカーも増えてきています。ローコスト住宅の建築を依頼する際は、価格と品質のバランスを見極めましょう。アフターフォロー体制に問題があったローコスト住宅は、価格を抑えるために、アフターフォロー体制を簡素化している場合があります。トラブルが発生した場合に迅速に対応してもらえない可能性があり、注意が必要です。 「保証期間が短い」「保証内容が限定されている」「アフターフォローの担当者が不在」「アフターフォローの対応が遅い」などが失敗例として挙げられます。ローコスト住宅を建てる際には、アフターフォロー体制についてもしっかりと確認しておくことが大切です。 事前にアフターフォローや保証の内容を確認しておくと失敗を防げます。ローコスト住宅であっても、アフターフォロー体制を充実させているハウスメーカーも増えており、30~60年の長期保証が受けられる場合があります。 ローコスト住宅を建てる際に後悔をしないためのポイント ここまで、ローコスト住宅の失敗例を見てきましたが、失敗例を分析すると、建ててから後悔しないためのポイントがわかります。ここでは、ローコスト住宅を建てる際に後悔をしないための重要なポイントを解説します。予算や希望を明確にする 予算や間取りなどの希望を明確にしておき、予算内で希望を実現できるかを確認しておくことが大切です。予算が少ない場合は、すべての希望を実現させるのは難しいでしょう。希望には優先順位を付け、予算内に収まるように優先順位の高い希望から実現させるのがポイントです。 また、希望と予算を明確にすることは、無駄を排除するのにも役立ちます。不必要な追加オプションや設備を避け、コストを最小限に抑えるための手助けとなります。ローコスト住宅の建設は、慎重なプランニングと予算管理が成功の鍵です。 希望や要件を明確にすることでローコスト住宅を予算内で建築できます。なお、予期せぬ追加費用の発生に備えて、予算は少し余裕を持たせておくと安心です。断熱性をチェックする 断熱性は住みやすさを決める重要な要素であり、断熱性について確認することは大切です。住宅の断熱性能は、Q値やUa値、断熱等性能等級などの指標をチェックすると判明します。 Q値は熱損失係数であり、数値が低いほど省エネ性能は向上します。Ua値は外皮平均熱貫流率であり、Q値と同様に省エネ性能を判定するための指標です。Ua値が低いほど省エネ性能は向上します。 断熱等性能等級は、さまざまな住宅性能を評価するための指標です。1~7の等級があり、等級7が最も断熱性能が優れています。なお、長期優良住宅の認定基準を満たしていると、省エネ性能を確保できる断熱性能があると判断できます。住みやすさを重視するのであれば、長期優良住宅の仕様のローコスト住宅を選びましょう。 耐震性をチェックする耐震性は安全性を左右する重要な要素であり、耐震等級をチェックしておくことが大切です。耐震等級は建築基準法で規定されている指標で、1~3の等級があります。耐震等級3が最も耐震性が高く、消防署や警察署などの建築物が該当します。 ローコスト住宅を含む一般の住宅の多くは耐震等級2です。また、ツーバイフォー工法で建築されたローコスト住宅は耐震性が高く、地震に強い構造になっています。 なお、ハザードマップを確認し、地震などの自然災害のリスクについても調べておくことも大切です。地震の危険度が高いエリアでローコスト住宅を建築する際は、耐震性を重視しましょう。地震に強い住宅を建築することで、家族や財産を守れます。アフターフォローや保証をよく確認するアフターフォロー体制や保証内容に問題があると、メンテナンス費用がかさむことがあります。アフターフォローや保証内容を確認する際に重要なのは保証期間です。保証期間が長いと安心して暮らせます。 保証期間は10~60年で設定されることが多く、ローコスト住宅であっても長期保証が受けられます。永年保証が受けられるハウスメーカーも存在しますが、保証期間の長さだけで判断するのは禁物です。 保証期間は条件によって変動するため、条件を確認したうえで判断しましょう。一般的には、最初の10年間が無償保証期間であり、その後は10年ごとに有償保証期間を延長するケースが多いです。無償保証期間内でメンテナンスを行うと費用はかかりません。複数の業者を比較検討するローコスト住宅を建てる際に複数の業者を比較検討することは非常に重要です。複数の業者から相見積もりを取って、価格や品質、信頼性を比較しましょう。相見積もりを依頼すると業者間での価格競争が促進しますが、価格の安さだけでなく建材や設備の質なども比較することが大切です。 ローコスト住宅を建てる際は信頼できる業者に依頼することが重要であり、信頼性はこれまでの実績や実際に建築した施主の口コミが判断材料になります。営業担当者の接客態度も信頼性を見極める判断材料になるため、複数の業者とのコミュニケーションを通じて信頼性を見極めましょう。 なお、あまり多くの業者に見積もりを依頼すると手間と時間がかかるため、信頼できそうな業者を3社程度に絞り込んでおくことをおすすめします。第三者機関に相談するローコスト住宅の断熱性能や耐震性能などに不安がある場合は、第三者機関である住宅診断士によるホームインスペクション(住宅診断)を受けると安心できます。ホームインスペクションを受けるには料金がかかるため、事前に調べてから依頼しましょう。 ホームインスペクションを受けるのであれば、基礎工事の段階で立ち会ってもらうことをおすすめします。基礎は住宅の土台であり、基礎工事に欠陥があると安心して暮らせません。 ホームインスペクションを受けてみて欠陥が発覚した場合は立て直してもらいましょう。信頼できるハウスメーカーであれば手抜き工事をすることはありませんが、ホームインスペクションを受けることで手抜き工事のリスクが減少します。信頼できるハウスメーカーに依頼して安全性と居住性に優れたローコスト住宅を建築しよう!ローコスト住宅が安い理由は設備や建材を大量発注したり、広告宣伝費を削減したりしてコストダウンを図っているためです。信頼できるハウスメーカーであれば、品質を落としてまで安くすることはありません。3社程度のハウスメーカーから相見積もりを取得して、信頼性を見極めましょう。 ローコスト住宅の失敗例で多いのは居住性に関するものです。ほとんどの失敗例は、信頼できるハウスメーカーに建築を依頼すると防げることがわかります。失敗を防ぐために、価格と品質のバランスが取れているハウスメーカーに建築を依頼しましょう。 監修者:宅地建物取引主任者 浮田 直樹 不動産会社勤務後、株式会社池田建設入社。いえとち本舗山口の店長を経て、セカンドブランドのi-stylehouse山口店店長に就任。後悔しない家づくりをモットーにお客様の家づくりの悩みを日々解決している。

-

新築住宅はいつからメンテナンスをする?時期と点検・補修ポイント

住宅は年数が経つにつれて劣化していくものです。ここで適切なメンテナンスを怠ると、家の寿命はどんどんと短くなってしまう恐れがあります。では、住宅の適切なメンテナンスや時期とはなにか、疑問に思われるかもしれません。今回は大切なマイホームに長く住んでいけるように、住宅のメンテナンスと時期についてお伝えしていきます。 住宅のメンテナンスは建物と住宅設備に分けられる 住宅は経年劣化するものですから、時期に合わせて適切なメンテナンスを行う必要があります。住宅に必要なメンテナンスの箇所は大きく分けると「建物のメンテナンス」と「住宅設備のメンテナンス」の二つです。建物のメンテナンスは家そのものを保つために行い、住宅設備のメンテナンスは料理をする、入浴するなど生活に関わることを快適に過ごしていけるために行っていきます。では、「建物のメンテナンス」と「住宅設備のメンテナンス」の項目を具体的にご紹介していきます。 建物のメンテナンス 「メンテナンスはまだ大丈夫だろう」と手入れを放置してしまうと、家の劣化は進み元の状態に戻らない可能性もあります。構造体の腐食や屋根からの雨漏りなどが起きてしまうと、生活に支障をきたし、修復する工事も大規模になりやすいです。建物のメンテナンスは家そのものを保つために重要な要素ですので、必ず適切な時期に行なっておきましょう。 構造体 家の構造体である土台や柱、梁などは壁の中に隠れてしまっているので、建築の専門家でなければ普段見ることはないかもしれません。構造体の補修は必要に応じて補修を行なっていくとしか言えないのですが、地震や台風の直後には異常がないかチェックしておくといいでしょう。防蟻処理は新築を建ててから5年〜10年ごとに行なってください。シロアリは湿気を好み餌に木を食べるため木造住宅にとっては天敵です。シロアリ被害に遭うと修復する規模も大きくメンテナンス費用もかかりますので注意しましょう。また、築20年を超えてくると床がへこんだり、床鳴りを引き起こしたりする症状がでてきます。この時期になりましたら、家の全面的なメンテナンスを検討した方がいいでしょう。 屋根 屋根は太陽の直射日光や風雨に晒されていますので、かなりのダメージを受けています。屋根を良好な状態に保たなければいけない理由は雨漏りです。雨漏りを引き起こしてしまうと、生活に支障をきたすどころか、建物の柱や梁などの木部が雨に濡れて腐食し、さらにシロアリが寄ってきて被害を及ぼす危険性があります。屋根のメンテナンスは、新築を建ててから10年目に一度専門業者に点検してもらいましょう。点検は新築を建ててもらった住宅会社に行ってもらうことをおすすめします。築20年目は、屋根の塗装や葺き替えを検討する時期になります。 外壁 外壁の劣化は外壁のひび割れや防水性の低下が起きます。これらの劣化は、外壁から水が侵入し、柱などを腐食させてしまうリスクがあり、水が侵入した外壁も放置してしまうと劣化が早まってしまいます。建物に水を含んでしまうとシロアリ被害のリスクが高まりますので、しっかりとメンテナンスを行うことが大切です。外壁は新築を建ててから10年目に塗装を行うことをおすすめします。また、外壁が窯業系サイディングの場合は目地シーリングの打ちかえも一緒に行っておきましょう。外壁は10年を目安に定期的にメンテナンスをすることが大切です。 内装 内装のメンテナンスは、壁紙や室内建具、フローリングなどの床材などがあります。壁紙やフローリング、建具などは日常的に使うものですから汚れや傷がつきやすい場所です。内装材の汚れや傷は生活環境によって異なりますので、メンテナンス時期も一概には言えませんが、築5〜10年目あたりから壁紙の汚れやフローリングの傷などが目立ってきます。美観的に気になる場合は、壁紙の貼り替えやフローリング傷のリペアなどを行うといいでしょう。また、内装材の美観を保つには日頃の掃除や手入れが大切です。築20年を超えると家の構造体のメンテナンスも考慮しなければいけない時期ですので、このタイミングに内装を新しくするのもいいかもしれません。 住宅設備のメンテナンス 住宅設備機器は耐用年数というものがあります。耐用年数を超えると住宅設備機器の故障のリスクが高くなります。ベストなタイミングは壊れる前に修理または交換することですので、耐用年数を目安にメンテナンスしましょう。 水回り設備:キッチン・浴室・トイレ・洗面化粧台 【キッチン】キャビネットの蝶番・建て付け調整:約5年目水栓金具の交換:約10年目レンジフードの点検・交換:約10年目コンロの点検・交換:約10年目食洗機の点検・交換:約10年目キッチン全体の取り替え:約20年目【浴室】目地シーリングの打ち替え:約10年目水栓金具の交換:約10年目照明器具・換気乾燥機の点検・交換:約10年目浴室ドアの点検・交換:約10年目浴室全体の交換:約20年目【トイレ】温水洗浄便座の点検・交換:約5〜10年目便器・タンクの点検・交換:約15〜20年目【洗面化粧台】洗面化粧台の点検・交換:約15〜20年目水回り設備の各部材(コンロやレンジフード、換気乾燥機、温水洗浄便座など)を単独で交換することも可能です。メンテナンスの目安は上記の通りですが、水回り設備機器全体(システムキッチンやシステムバス、洗面化粧台、トイレ器具など)の取り替えを行うときは、これまで交換または修理した設備も一緒に交換しなければいけない可能性もありますので注意しましょう。 給湯器 給湯器の交換時期は約10〜15年と言われています。あくまでも目安ですので、普段使っているときに調子がおかしいなと気がついたら、業者を呼んで点検してもらうことをおすすめします。給湯器はメンテナンス時期を間違えてしまうと、修理するまでかなり不便な生活をおくることになる可能性があります。もし、給湯器が壊れて動かなくなってしまうとお湯が出なくなり、お風呂に入るときは水を使うしかなく、冬場では寒くて入浴することが難しくなります。給湯器は壊れてから交換するのではなく、給湯器の耐用年数を目安に壊れる前に交換することをおすすめします。 新築は築10年がメンテナンスのポイント 住宅のメンテナンスは、新築を建ててから10年目を目安に一度点検を行い、必要に応じて補修しましょう。また、新築は瑕疵担保責任保険があり期限が10年までです。10年の期限が過ぎてしまうと保証対象外となるため、10年目に入る前に建物に異常がないか点検することをおすすめします。また、建物を長く保たせるには日頃から建物の状態を点検しておくことが大切です。少しでもおかしいと感じた場所を見つけたら専門業者に相談しましょう。 まとめ 日頃から家の状態を確認して、定期的にメンテンスをすれば家の寿命はさらに伸ばすことができます。住宅のメンテナンスは10年周期で点検し、適切な補修や交換を行うことが大事です。もし、建物に異常を発見したら専門業者に依頼して点検してもらいましょう。家づくりについてもっと知りたいという方は、住宅について情報収集することをおすすめします。いえとち本舗は簡単に家づくりのことがわかる資料を無料で提供しています。もしご興味がありましたら、ぜひご利用ください。資料請求はこちら