ブログ/コラム

Blog/Column

建物・家づくり

新耐震基準法を解説!耐震性の目安はどれくらい?

日本は地震大国と呼ばれるほど地震の多い国です。普段の生活を安心しておくれるためには、万が一の大きな地震でも倒壊しない建物であることが求められ、そのためには地震に対して強度を持った耐震性を有していることが大切です。建物には地震により倒壊しないための耐震基準が定められています。

これから住宅の購入や改築を検討されている方は地震に対して強い建物であるかちゃんと判断していくことが大切ですので、この記事でお伝えする新耐震基準とはなにか押さえておきましょう。

旧耐震基準と新耐震基準の違い

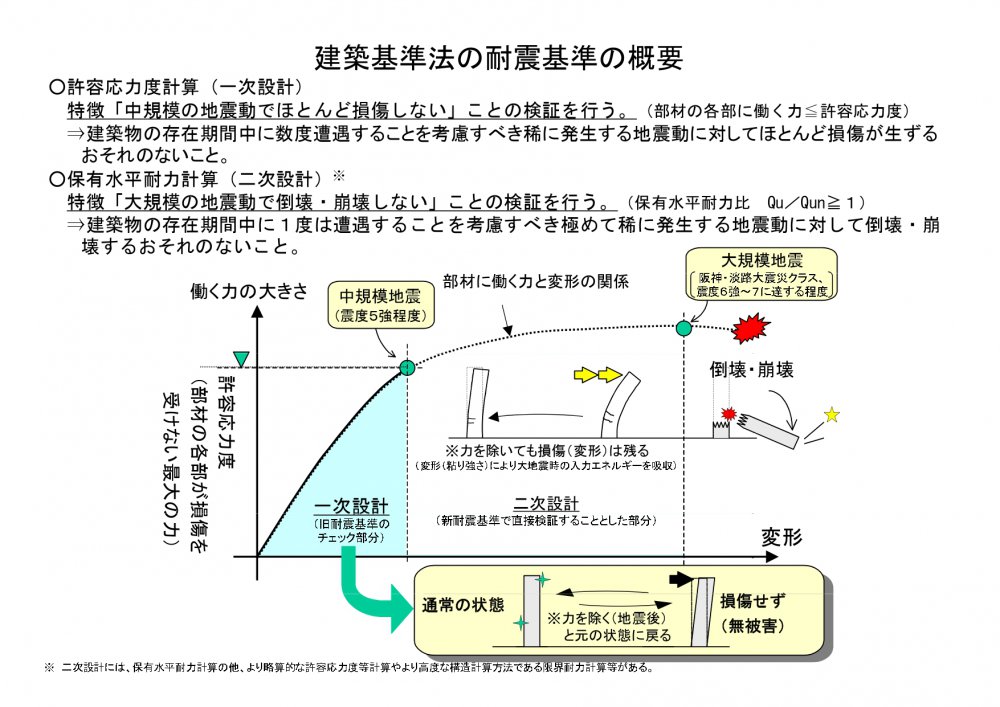

引用:国土交通省 住宅・建築物の耐震化について

現在の住宅には旧耐震基準と新耐震基準で建てられている建物の2つがあります。耐震基準とは一定の強さの地震に対して倒壊または損壊しない構造をもつ建物を建てられるように建築基準法が定めている基準のことです。

日本は地震活動が活発な環太平洋帯に位置しているため、これまで頻繁に大きな地震が発生しており、1995年1月17日に発生した兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)では約25万棟の家屋が全半壊。倒壊した家屋のほとんどが古い木造住宅であったことが報告されています。

その中で比較的被害が少なかったのが新耐震基準の建物で、これは震度5強程度の地震でほとんど損傷しないこと、震度6強〜7程度の揺れでも倒壊・崩壊せず安全を確保できることを前提とした基準になります。旧耐震基準基準は1950年施工され1981年まで適用された耐震基準のことを指し、1981年に改正された新耐震基準を満たさない構造の建物になります。

旧耐震基準は震度5強程度の地震でほとんど損傷しないことを前提とした基準ですが、1978年(昭和53年)宮城県沖地震後、耐震設計が見直され現在の新耐震基準が誕生しました。新耐震基準と旧耐震基準の境は「1981年(昭和56年)5月31日までが旧耐震基準」「1981年(昭和56年)6月1日以降が新耐震基準」とされています。

どれくらいの地震に耐えられるの?

新耐震基準は震度5強程度(中規模)では軽微な損傷、震度6強〜7程度(大規模)で倒壊・崩壊しないことを検証するものです。中規模の地震動に対しては許容応力度計算(一次設計)により建物の部材の抵抗力を算出し、大規模の地震動に対しては保有水平耐力計算(二次設計)により地震の水平力に建物が耐えられるかを算出して検証されます。

ただし、新耐震基準では建物の損傷は残るものと考えられており、まったくの無傷というわけではありませんので注意が必要です。旧耐震基準の建物は保有水平耐力で地震力を測れないためIs値やIw値という指標を使って地震力を測っています。

保有水平耐力・Is値・Iw値

保有水平耐力は建物が地震力を受けた時に建物が保有している水平抵抗力のことをいい、保有水平耐力(Q)≧必要保有水平耐力(Qun)であることが求められます。しかし、前述したとおり旧耐震基準では保有水平耐力で耐震力を測れないためIs値やIw値という指標を使って耐震力を算出します。【Is値・Iw値(構造耐震指標)】

Is値、Iw値は建物の強度や靭性など耐震性能に関わる要素を総合的に判断する指標となります。

Is値は以下の式で算出します。

Is=Eo(保有性能基本指標)×Sd(形状指標)×T(経年指標)

また、木造の場合はIw値という耐震指標となり、以下の計算式になります。

Iw値=Pd(保有耐力)/Qr(必要保有耐力)

このIs値、Iw値の評価は建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)の告示(旧建設省告示 平成7年12月25日 第2089号)により定められており、この値が大きいほど耐震性が高く下記のように評価が区別されています。

【Is値の評価】

- Is<0.3:震度6強の地震に対して倒壊または崩壊する危険性が高い

- 0.3≦Is<0.6:震度6強の地震に対して倒壊または崩壊する危険性がある

- 0.6≦Is:震度6強の地震に対して倒壊または崩壊する危険性が低い

【Iw値の評価】

- Iw<0.7:震度6強の地震に対して倒壊または崩壊する危険性が高い

- 0.7≦Iw<1.0:震度6強の地震に対して倒壊または崩壊する危険性がある

- 1.0≦Iw:震度6強の地震に対して倒壊または崩壊する危険性が低い

耐震等級の基本

耐震等級は国土交通省の住宅性能表示制度による建物の耐震性能を表す指標の一つで、「耐震等級1」「耐震等級2」「耐震等級3」の3つに分けられています。各等級は下記のように評価されています。

- 耐震等級1:建築基準法と同等の最低限の耐震性能が備わった建物

- 耐震等級2:耐震等級1の1.25倍の耐震性のある建物

- 耐震等級3:耐震等級1の1.5倍の耐震性のある建物

建築基準法を満たす建物は震度6強から7の地震で倒壊しない・ほとんど損傷しない建物となっており、耐震等級1は建築基準法と同等と見做されています。また、耐震等級は先程の前述した耐震指標と対照することができ、耐震等級1はIs値0.6程度、Iw値1.0程度が目安となっています。

税制上の優遇処置について

新耐震基準を満たす新築や中古住宅の購入、増築・リフォームを行う場合、税制上の優遇処置を受けることができます。住宅ローン減税は住宅確保を促進するために、住宅ローンを借り入れて新築・中古住宅の取得または増改築リフォームを行う場合、年末のローン残高1%を所得税から最大13年間控除されます(所得税から控除しきれない場合は一部住民税から控除)。

住宅ローン減税の最大控除額は480万円、長期優良住宅や低炭素住宅の場合は最大600万円までになります。住宅ローン減税制度を利用する場合は以下の要件を満たすことが必要です。

- 自ら居住すること

- 引き渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に居住すること

- 床面積が50㎡以上であること

- 耐震性能を有していること(中古住宅の場合)

また、年収や借入期間、工事金額の要件があり以下のものがあります。

- 借入金の返済期間が10年以上であること

- 合計所得金額3000万円以下であること

- 増改築の場合は工事費100万円以上であること

住宅ローン減税を利用する際は入居した年の確定申告時に必要書類を提出する必要があります。必要書類の中には耐震基準適合証明書や住宅性能評価書を求められ、取得のために別途費用が掛かりますが、耐震基準適合証明書や住宅性能評価書を取得していると登録免許税や不動産取得税の減額、地震保険の割引が適用されます。

その他にも耐震改修リフォームは地方自治体により工事費用負担の軽減のために補助金制度を実施していることもあります。このように新耐震基準を満たしているといろいろな税制優遇を受けることができますので、新築またはリフォームなどをご検討している方はチェックしておきましょう。

まとめ

地震に対する強度を持った建物か判断する指標として構造耐震指標や耐震等級というものがありますが、どんな計算がされて評価されているか、これから新築や中古住宅の購入を検討されている方は仕組みについて知っておいた方が良いでしょう。現在の住宅は新耐震基準で建てられていますが、気を付けなければいけないのが中古住宅や既存住宅のリフォームです。地震に強いかどうかはしっかりと構造計算がされて数値で証明されていることが大切ですので、依頼する業者には構造計算書の提示や詳しい説明をもらうことをおすすめします。

家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。

資料請求はこちらから

さらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。

会員登録はこちらから

関連記事

-

コスパ最悪…新築住宅で後悔しないための家づくり

1. そもそも「コスパの悪い家」ってどんな家? 1-1. 価格に見合わない暮らしになってしまう家 1-2. 建築費だけに目が行きすぎた家2. 新築でよくある「後悔」パターンとは 2-1. 間取り・動線の失敗例 2-2. オプション・費用面の落とし穴 2-3. 性能不足や将来性の欠如3. コスパの良い家とは?意識すべきポイント 3-1. 家族の暮らし方にフィットしているか 3-2. 性能と将来のランニングコストのバランス4. 土地選びもコスパに直結する 4-1. 土地価格と住宅コストの最適なバランス 4-2. 生活利便性・将来性の視点を忘れずに5. 賢い資金計画が「後悔しない家」につながる 5-1. 予算配分の考え方 5-2. 必ず確保しておきたい予備費6. 信頼できる依頼先選びの重要性 6-1. 比較検討のすすめ 6-2. 「提案力」と「将来のサポート」まで見る7. まとめ:「コスパの良い家」を建てるために 7-1. 他人の評価より“自分たち基準”を大切に1. そもそも「コスパの悪い家」ってどんな家?1-1. 価格に見合わない暮らしになってしまう家新築住宅で「コスパが悪い」と言われるのは、単に価格が高い家という意味ではありません。問題なのは「その費用に見合うだけの暮らしの満足感が得られていない家」です。たとえば、見た目のデザインは豪華でも動線が悪く、毎日の家事や生活が不便だったり、断熱性が低く光熱費がかさむような家は「コスパの悪い家」と言えるでしょう。高額な住宅ローンを抱えて、肝心の暮らし心地にストレスが溜まるようでは本末転倒です。1-2. 建築費だけに目が行きすぎた家家づくりの初期段階でよくある失敗が「とにかく建物本体価格を下げよう」としすぎて、将来のランニングコストやメンテナンス性を軽視してしまうこと。断熱性能や耐久性を犠牲にして初期費用だけ抑えた結果、住み始めてから冷暖房費や補修費がかさみ、かえって“割高な家”になるケースは珍しくありません。短期的なコストだけでなく、20年、30年という長い目線で「トータルコスト」を考える視点が大切です。2. 新築でよくある「後悔」パターンとは2-1. 間取り・動線の失敗例「住んでみたら生活しづらい」というのは、新築後の後悔として非常に多いパターンです。たとえば、玄関からキッチンまでの動線が長すぎて買い物後の荷物運びが大変だったり、洗面所と物干しスペースが離れていて家事が煩雑になるケースなどが典型的。設計段階で「毎日の暮らし」を具体的にシミュレーションしておくことが欠かせません。2-2. オプション・費用面の落とし穴「標準仕様で契約したはずが、住みたい家にするには結局オプション費用が大幅に上乗せされた」というのもよくある後悔の声。キッチンやバスルーム、収納など細部にこだわりたくなるのは当然ですが、オプションの積み重ねで当初の予算を大幅にオーバーしてしまうこともあります。設計・見積もり段階で「本当に必要な部分」と「削れる部分」の見極めが重要です。2-3. 性能不足や将来性の欠如断熱性能や耐震性、メンテナンス性を軽視してしまい、「もっと性能にこだわっておけばよかった」という後悔も少なくありません。特に断熱・気密性能が不足すると、住んでからの光熱費が想像以上にかさみ、快適性にも大きく影響します。また、将来的な家族構成の変化(子どもの成長、親との同居など)に対応できない間取りも「使い勝手が悪い」と感じる原因になります。3. コスパの良い家とは?意識すべきポイント3-1. 家族の暮らし方にフィットしているかコスパの良い家を考える上で一番大切なのは、「その家が自分たち家族の暮らしに合っているか」という視点です。たとえば、家事動線がスムーズで家事時間が短縮できたり、家族が自然に集まる居心地の良いリビングがあったり。豪華な仕様よりも、毎日使う空間が快適に機能していることが“暮らしの満足度”に直結します。3-2. 性能と将来のランニングコストのバランス建築費を抑えることだけが“コスパ”ではありません。断熱性や耐震性、省エネ設備の充実度といった基本性能が高い家は、長期的に見れば冷暖房費やメンテナンス費用を大きく抑えることができます。将来的な支出も見据えて「総合的なコスパ」を意識することが賢明です。4. 土地選びもコスパに直結する4-1. 土地価格と住宅コストの最適なバランス「土地に予算をかけすぎて家のグレードを下げざるを得なかった」「安い土地を選んだ結果、造成費や外構費が高くついた」――こんな声は意外と多いもの。土地と建物は一体で考えるべきものですが、つい土地にこだわりすぎてしまう方もいます。土地価格+住宅コスト+外構+諸費用まで含めた“全体予算”を意識して選びましょう。4-2. 生活利便性・将来性の視点を忘れずに土地選びで見落としがちなのが「将来の生活シーン」。駅や学校・スーパーへの距離、交通量や周辺環境はもちろん、将来的な再販価値や資産性にも関わります。「土地価格が安いから」という理由だけで飛びつくと、のちの生活のしづらさや資産価値の低下につながることもあるため、利便性や周囲の発展性もよく考えて選びたいところです。5. 賢い資金計画が「後悔しない家」につながる5-1. 予算配分の考え方「できるだけ安く建てたい」「内装にこだわりたい」など家づくりへの思いはさまざまですが、重要なのは資金計画のバランスです。建物・土地・外構・家具家電・諸費用など、すべてを含めた総予算を把握し、無理のない返済計画を立てること。どこにどれだけ予算をかけるのか優先順位を明確にすれば、不要な出費を防ぎ、結果的にコスパの良い家になります。5-2. 必ず確保しておきたい予備費見落としがちなポイントが「予備費」の存在。建築中に急な追加費用が発生することは珍しくありません。土地の地盤改良費や給排水工事費、予期せぬオプション追加などが発生した際、予備費がないと資金繰りが一気に苦しくなります。目安としては総予算の5~10%程度を余裕資金として確保しておくと安心です。6. 信頼できる依頼先選びの重要性6-1. 比較検討のすすめ「なんとなく営業さんが良さそうだったから」「知り合いに紹介されたから」だけで依頼先を決めてしまうのは大きなリスク。住宅会社や工務店には、それぞれ得意なデザインや工法、価格帯があります。少なくとも2〜3社は比較して、それぞれの提案力や対応姿勢を見極めましょう。比較することで、自分たちに本当に合った会社が見えてきます。6-2. 「提案力」と「将来のサポート」まで見る会社選びの際は、単に価格やデザインだけでなく、「暮らし方まで提案してくれるか」「10年後、20年後まで安心して付き合えるか」という視点も大切です。アフターサービスの内容や保証制度、地元密着の対応力なども確認しておきましょう。信頼できるパートナーに出会えれば、家づくりの満足度は格段に高まります。7. まとめ:「コスパの良い家」を建てるために7-1. 他人の評価より“自分たち基準”を大切に家づくりの正解は人それぞれです。他人の家を見て「もっと広い方が良かったかも」「もっと豪華にすればよかったかも」と感じることもあるかもしれません。しかし本当に大事なのは、自分たち家族が日々の暮らしに満足できること。「自分たちにとって使いやすいか」「無理のない資金計画になっているか」を軸に考え、納得して選んだ家こそが、真に“コスパの良い家”と言えるでしょう。

-

地震大国日本で本当に安心できる家とは?耐震等級3の必要性と選び方

1. そもそも日本の住宅に「耐震」はどれくらい求められている? 1-1. 世界と比べた日本の地震リスク 1-2. 近年の大地震と住宅被害の実態2. 「耐震性能」の基礎知識をわかりやすく解説 2-1. 耐震等級って何?(等級1・2・3の違い) 2-2. 耐震等級3はどれくらい強い?どこまで安心できる? 2-3. 耐震・制震・免震の違い3. 「耐震等級3」は本当に必要? どんな人・家族におすすめか 3-1. 等級1・2・3、どこまで求めれば安心? 3-2. 耐震等級3のメリット・デメリット4. 耐震性能を高めるには? ~間取り・構造・工法・建材のポイント~ 4-1. 木造・鉄骨・RC構造の違いと特徴 4-2. 間取りや設計で耐震性を上げるポイント5. 気になるコストと実例比較 ~“安心”はどこまでお金で買える?~ 5-1. 耐震等級3のコストはどれくらい? 5-2. 保険や減税など“目に見えない安心”も知っておこう6. まとめ ~これから家を建てる人・選ぶ人へのアドバイス~7. 【PR】池田建設では全棟“耐震等級3”を標準仕様。過去に倒壊0件の実績 1. そもそも日本の住宅に「耐震」はどれくらい求められている?1-1. 世界と比べた日本の地震リスク日本は、世界でも有数の「地震大国」として知られています。実際、世界で発生するマグニチュード6以上の地震の約2割が日本周辺で発生しており、私たちの暮らす日本列島は4つのプレートがぶつかり合う“地震の巣”に位置しています。そのため、地震による被害は決して他人事ではありません。世界的に見ると、欧米やアジアの多くの国では住宅の耐震性をここまで厳しく求めていませんが、日本では「住宅は地震から人の命を守るもの」という強い意識が根付いています。1995年の阪神淡路大震災や2011年の東日本大震災など、大きな地震のたびに住宅被害が社会問題となってきました。だからこそ、「どのくらいの耐震性能が必要か?」は、住宅選びの最重要ポイントの一つなのです。1-2. 近年の大地震と住宅被害の実態日本の住宅がどれほど地震にさらされているかは、過去の大地震の被害状況からも明らかです。たとえば阪神淡路大震災では、古い木造住宅を中心に20万棟以上が全壊・半壊し、多くの命が失われました。東日本大震災では津波の被害が大きく報道されましたが、地震そのものでも住宅倒壊による被害が発生しました。熊本地震(2016年)では、新耐震基準(1981年施行)以降の住宅でも、一部が倒壊しています。これらの事例から分かるのは、「法律の基準を満たしていれば絶対に安心」というわけではなく、より高い耐震性や、家族構成・立地条件に合わせた備えが必要だという現実です。地震への備えは、被害が起こってからでは間に合いません。「うちの地域は大丈夫」と油断せず、地震リスクを正しく知った上で“どこまで耐震を求めるか”を考えることが、安心な住まいづくりの第一歩となります。 2. 「耐震性能」の基礎知識をわかりやすく解説2-1. 耐震等級って何?(等級1・2・3の違い)「耐震等級」とは、住宅がどの程度の地震に耐えられるかを示す“強さのランク”です。住宅性能表示制度で定められており、等級1・2・3の3段階があります。等級1は、建築基準法と同じ耐震性能。震度6強~7程度の地震でも“倒壊しないレベル”を基準とします。等級2は、等級1の1.25倍の地震力に耐える設計で、主に学校や病院など災害時の拠点となる建物で採用されています。等級3は、等級1の1.5倍もの地震力に耐えられる最高ランク。消防署や警察署など、防災拠点としての役割を担う建物が基準となっています。新築住宅の場合、最低限“等級1”をクリアすることが法律で義務づけられていますが、より安心を求めるなら「等級3」を選ぶケースが年々増えています。大規模地震の経験を重ねるごとに、“家族の命を守るためにどこまで備えるか”という意識が高まっています。2-2. 耐震等級3はどれくらい強い?どこまで安心できる?耐震等級3は、住宅の耐震性の中でも最も厳しい基準をクリアした“最高ランク”です。具体的には、「建築基準法で定められた震度6強~7の1.5倍」の揺れにも倒壊しない設計になっています。これは、消防署や警察署など、防災の拠点となる重要施設と同じ基準です。実際に熊本地震(2016年)では、耐震等級3の木造住宅は、連続する震度7の地震にも“ほとんど倒壊しなかった”という調査結果も出ています。つまり「等級3なら絶対に壊れない」と断言はできませんが、住宅の被害リスクを大幅に下げ、「家族の命と財産を守る」安心感が大きく高まります。また、等級3の住宅は地震保険料が割安になったり、住宅ローン減税・各種補助金の対象になることも多く、経済的なメリットも得やすくなります。「どこまで耐震性を重視すべきか」迷う場合、“一生住む家”なら等級3を選ぶ価値は十分にあると言えるでしょう。2-3. 耐震・制震・免震の違い耐震住宅と一口に言っても、「耐震」「制震」「免震」といった異なる技術があります。耐震は、家そのものを頑丈に作り、地震の揺れに「耐える」考え方。柱や壁、金物など構造自体の強さがポイントです。制震は、家の中にダンパー(揺れを吸収・減衰する装置)を組み込むことで、建物の揺れを抑える仕組み。特に繰り返しの余震に強いのが特徴です。免震は、建物と地盤の間に特殊な装置(免震装置)を設置し、地震の揺れをそもそも建物に伝えにくくする工法。高層マンションや公共施設で多く採用され、揺れそのものを“切る”のが最大のメリットですが、コストや敷地の条件による制約もあります。このように、耐震は「強度で守る」、制震は「揺れを抑える」、免震は「揺れを避ける」というイメージ。それぞれの特性を理解し、必要に応じて選択・組み合わせることが重要です。 3. 「耐震等級3」は本当に必要? どんな人・家族におすすめか3-1. 等級1・2・3、どこまで求めれば安心?耐震等級には1・2・3のランクがありますが、「実際どこまで必要なのか?」は悩むポイントです。まず等級1は“最低限の基準”であり、大地震が来ても「倒壊はしない」レベルです。しかし、繰り返しの大きな余震や、震度7クラスが連続した場合には損傷や半壊リスクが残ります。等級2は、等級1より25%強い設計で、主に学校や病院など避難所レベルの安全性。等級3はそのさらに上で、地震後も自宅で生活を続けられる“生活の拠点を守る”設計思想です。近年の熊本地震でも、等級3の住宅は大きな損傷を免れたケースが多く報告されています。家族や財産を守るための「命の備え」と考えれば、これから新築するなら等級3を強くおすすめします。安心できる暮らしを長く続けたい方にこそ、等級3の価値があります。3-2. 耐震等級3のメリット・デメリット耐震等級3の最大のメリットは、何より「大きな地震でも倒壊リスクが著しく低い」という安心感です。また、地震保険料の割引や住宅ローン減税・自治体の補助金対象になりやすいなど、経済面でも優遇されるケースが多いです。さらに将来の売却時にも「等級3で建てられた家」という付加価値がつくこともメリット。一方で、デメリットとしては標準の等級1・2よりコストアップする点が挙げられます(概ね数十万円~程度が目安)。また、間取りやデザインの自由度に制約が出る場合もあります。とはいえ「家族の安全」と「住宅価値の維持」は、多少のコスト差以上の意味を持つと考えられるでしょう。大切なのは、“本当に後悔しない選択”をすること。等級3は一度きりの家づくりを「命を守る投資」に変える選択肢です。 4. 耐震性能を高めるには? ~間取り・構造・工法・建材のポイント~4-1. 木造・鉄骨・RC構造の違いと特徴住宅の耐震性を語る上で、建物の「構造」は大きなポイントです。日本の戸建住宅で主流なのは木造ですが、鉄骨造や鉄筋コンクリート(RC)造も選択肢にあります。木造住宅は、適切な設計と補強を行えば高い耐震性を確保できます。近年の木造住宅は耐力壁や金物で補強し、「等級3」にも対応可能。コスト面や自由度の高さも魅力です。鉄骨造住宅は、柱や梁に鋼材を使うことで高い強度としなやかさを兼ね備えています。揺れを分散させやすい構造ですが、接合部の設計や施工品質が耐震性に直結します。RC造住宅は、鉄筋とコンクリートの組み合わせで強固な構造を実現。耐震性・耐久性ともに非常に高いですが、コストと工期がかかるため戸建てよりもマンションや公共建築でよく採用されています。どの構造でも「正しい設計・施工」が重要であり、“構造ごとの特徴”を理解し、家族のライフスタイルや予算に合わせて選ぶことがポイントです。4-2. 間取りや設計で耐震性を上げるポイント耐震性は構造だけでなく、「間取り」や「設計」によっても大きく変わります。まず、シンプルな形状(正方形・長方形など)は地震力をバランスよく分散しやすく、倒壊リスクを下げられます。凹凸の多い間取りや吹き抜け、大きな開口部が多い場合は、耐力壁の配置や梁・柱の補強が不可欠です。また、「壁量」「耐力壁のバランス」「接合部の強度」など、設計段階でしっかりと耐震性を意識することが重要です。2階建ての場合は1階と2階の壁の位置を揃える、重い屋根材は避ける、基礎の強度を高めるなども有効な対策です。近年は「制震ダンパー」や「高耐力パネル」など新しい技術も普及し、木造住宅でも地震への強さをさらに高めることができます。設計の段階から“耐震性優先”の姿勢で家づくりを進めることが、家族の命と資産を守る大きなカギとなります。 5. 気になるコストと実例比較 ~“安心”はどこまでお金で買える?~5-1. 耐震等級3のコストはどれくらい?耐震等級3の住宅にする場合、標準仕様(等級1)と比べてどれくらいコストがかかるのか、気になる方も多いでしょう。実際の費用差は、建物の規模や工法、設計の自由度によって変わりますが、一般的な木造戸建住宅の場合「数十万円~100万円程度の追加費用」が目安となります。このコストには、壁や柱の補強、耐力壁の追加、構造用金物のグレードアップ、設計検査の手間などが含まれます。一方で、建物価格全体から見れば決して大きな負担ではありません。また、耐震等級3は地震保険料の割引が受けられることも多く、将来的な経済メリットも見逃せません。「安心」を買うコストと考えれば、住宅ローンで分割負担できるため、日々の生活を大きく圧迫する心配もありません。一生に一度の家づくりだからこそ、将来の安心のための“必要経費”として前向きに検討する価値があります。5-2. 保険や減税など“目に見えない安心”も知っておこう耐震等級3の住宅には、「目に見える安全」だけでなく、経済的な“見えない安心”も付いてきます。たとえば地震保険では、等級3の場合に大きな割引が適用されるため、長期的に見ると保険料の負担が軽くなります。また、住宅ローン減税や自治体の補助金対象になるケースも増えており、初期費用の一部をカバーできることも。さらに将来、売却や相続を考える場合でも「耐震等級3」という性能証明が付いた住宅は評価されやすく、資産価値の維持にもつながります。つまり、耐震等級3は「地震への安心」だけでなく、「経済的な安心」や「将来の資産価値」も同時に得られる選択肢です。単に目先の建築コストだけでなく、トータルで考えた時に“安心”を最大化できるのが耐震等級3の大きな魅力といえるでしょう。 6. まとめ ~これから家を建てる人・選ぶ人へのアドバイス~地震大国・日本に住む私たちにとって、住宅の「耐震性」は“命を守る最重要テーマ”です。過去の大地震では、わずかな耐震性能の差が被害の大きさを左右してきました。法律で定められた基準(耐震等級1)は最低限の安心しか保証しません。これからの家づくりでは、家族の命や資産を守るためにも「どこまで安心を求めるか」をじっくり考えることが大切です。耐震等級3は確かにコストアップにはなりますが、地震リスクの高い日本で安心して暮らすためには、その価値は計り知れません。加えて、保険や減税、将来の資産価値という経済的メリットも得られます。「今だけ」ではなく「これから何十年も住み続ける家」を選ぶ視点で、ぜひ耐震性能にこだわってください。大切なのは“家族にとっての本当の安心”をどこまで求めるか――家づくりの最初の段階から、しっかりと意識しておきましょう。 7. 【PR】池田建設では全棟“耐震等級3”を標準仕様。過去に倒壊0件の実績池田建設では、お客様の安心・安全を最優先に、全ての新築住宅で“耐震等級3”を標準仕様としています。これは消防署や警察署と同等の耐震基準で、万が一の大地震にも倒壊しにくい最高ランクの住宅性能です。実際に、これまで池田建設が手がけた住宅で「地震による倒壊は0件」。棟ごとに耐震性を最大限高める設計・施工を行っています。また、耐震等級3住宅は地震保険料の割引や各種補助金の対象にもなり、経済的なメリットも豊富。「家族で安心して暮らせる」「大きな地震でも不安がなかった」といったお客様の声も多数寄せられています。大切なご家族と住まいを守る“本当の安心”――ぜひ、池田建設の耐震等級3住宅をご体感ください。※各種、割引や補助金を受けるために必要な設計住宅性能評価書の発行は別途費用がかかります。詳細は店舗スタッフまでお問い合わせください。詳しくはこちら(池田建設公式サイト)

-

小上がり和室の魅力は?メリット・デメリットや施工例をご紹介

リビングに溶け込む小上がり和室。畳は体への負担が少なくリビングにいながらも寝転がれてしまうのが小上がり和室のいいところ。家族とのコミュニケーションもとれて、明るく楽しい空間を広げてくれます。この記事は小上がり和室の魅力とメリット・デメリットをご紹介していきます。1 小上がり和室とは?2 小上がり和室のメリットは?3 小上がり和室のデメリットは?4 小上がり和室を作る際のポイント5 小上がり和室を作る場合の費用6 おしゃれな小上がり和室の施工事例7 まとめ小上がり和室とは?引用:Panasonic プラン集小上がり和室は床を一段上げて部屋を設ける間取り方法です。主にリビングと隣接されることが多く、小上がりのところは腰を下ろすのにちょうどいい高さとなっています。一般的に和室は4.5〜8畳の広さですが、小上がり和室は3〜4.5畳くらいの小空間として設けることが多いです。小上がり和室は壁で仕切らずに配置することが可能で、間取りの方法も様々あります。 小上がり和室のメリットは?収納スペースを増やせる 小上がりのところを利用すれば収納スペースを作ることができます。リビングや和室で使う物をここに収納しておけば手軽に取り出すことも。小上がりの収納はレールをつけて引き出しを設置する構造。引き出しの化粧板にこだわればインテリアとしておしゃれな空間を演出することができます。 リビングのゴミが流れてこないフラットにつながる和室の場合は、リビングのホコリが流れてきてしまうことも。その点、小上がり和室は一段床が高くなっていますので、床に溜まるホコリが流れてくる心配はありません。 小上がりがベンチがわりに 小上がりのところがベンチがわりになりリビングにいる人と楽しくコミュニケーションをとることできます。リビングは椅子やソファーに座って過ごしますので、小上がりのところと同じ目線になり、コミュニケーションがとりやすくなっています。 メリハリのある空間になる 一段床を高くして部屋を設けてありますので、隣接するリビングから独立し、メリハリのある空間になります。同じ床レベルで部屋を配置すると空間がつながるため一体感が生まれますが、メリハリはなくなり、フローリングと畳の床材の違いから、見切り材などで仕切りをつける必要があり、一体感としては中途半端な印象がでてしまいます。それに代わり小上がりは独立した印象はありますが、空間に溶け込みやすい間取りになっています。 リビングにいながらも寝転んでゆったりできる 小上がり和室は畳が敷かれていますので、リビングにいながらも寝転がってゆったりできる憩いの場として重宝できます。畳のちょうどいい柔らかさと、い草の香りが気分を癒してくれるでしょう。フローリングだと寝転がるには硬いですので体を痛めてしまいますが、ちょっとしたお昼寝に小上がり和室があると便利です。 小上がり和室のデメリットは?バリアフリーは損なわれる 床が一段高くなりますので、バリアフリーにはなりません。段差が高いので、足をつまずかせることは起こりにくいですが、段差が高いため転倒の恐れはあります。高齢の方や子供のいるご家庭は使い方に注意が必要です。また、ハイハイや歩き始めの乳幼児のいるご家庭も目を離さないようにしましょう。 掃除ロボットを移動させなければいけない 自動で掃除してくれる掃除ロボットはフラットなところの移動のみなので、一段高くなっている小上がり和室を掃除させたい時は自分で移動させなければいけなくなり手間がかかります。掃除ロボットをそのまま放置して自動で掃除してもらいたい場合は、小上がり和室は向いていません。 リビングが狭く見えてしまうこともリビングと和室が独立し、部屋の広さがはっきりと区別されるためリビングが狭いと窮屈な印象を持つかもしれません。また、小上がり和室の広さの分だけリビングは狭くなりますので、家具配置が限られてきます。大きいソファーやテーブル、テレビなどは、リビングの広さに適した大きさを選ぶ必要があり、リビングが狭くなるほど大きいサイズのものは配置しづらくなります。 小上がり和室を作る際のポイント小上がり和室の広さ 部屋をどう使いたいか、用途などによって広さが変わってきますので、目的はしっかり決めておく必要があります。部屋の広さは4.5畳が最も人気です。その次に3畳、居室としても使える広さは6畳からになります。6畳にする場合は、仕切り壁や引き戸などを設置してある程度プライバシーを確保できる設計にしてあげるといいでしょう。 開けた和室にするか、閉じた和室にするか 間仕切りを設けるか、それとも間仕切りをなくして開放的にするかで部屋の印象は大きく変わります。ちょっとした家事スペースとして活用したい場合は、間仕切りのない部屋の方が使いやすいです。ただし、オープンになりますので、臭いや音が届いてしまうデメリットはあります。また、寝室として使いたい場合は音や光が入らないように壁や障子、襖、引き戸などで仕切ったほうがいいでしょう。 小上がりの高さ 小上がりの高さは30〜35cmがちょうどよく、これくらいだと目で見てはっきり段差があることがわかり、転んだときも手をつきやすいです。また、腰がけとして利用する場合もこのくらい高さがいいでしょう。段差が10cmほどだと却って足をつまずく危険があるため避けたほうがいいです。 天井の高さが低くなっていないか注意 小上がり和室を採用する場合は天井高に注意しましょう。床が小上がり分高くなるため、天井の高さもその分低くなります。現在では平均身長も高くなり、家の天井高もそれに合わせるようになって開放性が求められるようになりました。一般的に天井高は2m20cm〜2m40cmの高さになります。段差分天井が低くなることを考慮して設計することが大切です。 小上がり和室を作る場合の費用 小上がり和室の費用相場は3畳が15万円〜、4.5条が20万円〜になります。もし、収納をつける場合は15〜20万円くらいプラスになります。小上がり和室は造作の場合とメーカーが販売する既製品があります。どちらが安いかサイズにより変わってきますが、特注サイズとかではないかぎり既製品の方が安く済ませることができるでしょう。また、畳の種類でも費用は変わります。畳は「縁あり」と「縁無し」「琉球畳」「市松」などがあります。現在では耐久性が高く機能性を持った樹脂畳などもあります。座る時に足が楽な掘りゴタツも人気です。暖房を設置する場合は電気工事も必要になりますので注意しましょう。 おしゃれな小上がり和室の施工事例4帖半の収納付き小上がり和室現代的な縁なし畳の4帖半小上がり和室。畳は色違いのゴザを組み合わせています。リビングの味わい深いフローリングが和室のあたたかさをより一層きわだたせ、小上がり和室の横には小スペースの書斎を配置しています。収納スペースもしっかり配置して、ゆったりと時間をすごすことができる小上がり和室となっています。 収納もできる畳コーナー 引用:Panasonic 畳が丘Panasonic製の畳コーナー。こちらはユニットを自由に組み合わせることができ、手軽に小上がり和室を取り入れることができます。高さは38cmと立ち座りしやすく、車椅子からの移乗も自然にできる高さとなっています。畳の下と小上がりのところは収納となっていて、生活空間に影響を与えずに収納空間を広げることができます。 和紙に樹脂コーティングを施した畳の小上がり和室 引用:DAIKEN リビング収納にもなる”小上がり”。和紙の畳おもてが魅せる快適生活こちらはDAIKEN製の小上がり和室になります。ユニット型となっていて手軽に和室を配置することができます。もちろん小上がりのところは収納となっていて、しっかり収納スペースを確保。DAIKEN製の小上がり和室は『健やかおもて』という和紙に樹脂コーティングした畳を使用しています。撥水性に優れ、カビやダニが少なく、赤ちゃんやアレルギー体質の方に優しい畳となっています。 まとめ 小上がり和室は憩いの場となるおすすめの間取りです。空間としてもおしゃれに見せることができる魅力があります。リビングに隣接することが多く、家族とのコミュニケーションもとりやすくなりますので、家づくりをこれからされる方は、ぜひ検討してみてください。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。資料請求はこちらからさらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。 会員登録はこちらから