スタッフ紹介

Staff

- スタッフブログ

- 地下室を造るメリット・デメリットは?注意点や費用について解説

スタッフブログ

地下室を造るメリット・デメリットは?注意点や費用について解説

地下室は建築基準法では地階と記されており、地盤面よりも下にある階の部屋のことをいいます。地階は天井が地盤面から1m以下の高さであることと定められており、容積率の緩和も効くため床面積を増やすことが可能です。

地下室の使い方もさまざまあり、便利な空間として活用できますので、ぜひ家づくりの候補として検討してみましょう。この記事は地下室を造るメリットやデメリット、注意点と費用をご紹介します。

<%box_start%>

1 地下室のメリット・デメリットとは?

2 地下室は部屋なの?容積率に影響はあるの?

3 地下室を造る時の注意点とは?

4 地下室を造るための費用はどれくらい?

5 まとめ

<%box_end%>

地下室のメリット・デメリットとは?

地下室はいろいろな用途として利用することができますので、どんなメリット・デメリットがあるのかチェックしてみましょう。

メリット

【延床面積を確保することができる】地階は延床面積の緩和があり、条件を満たすことで延床面積を敷地で制限される容積率より多く確保することが可能です。地上階の延床面積の1/3以内であれば床面積を増やすことができますので、床面積の確保が難しい狭小の土地に地階は適しています。敷地の制限次第では延床面積の最大1.5倍増やすことが可能です。

【遮音性が高い】

地階は地面の下にあり土に囲まれているため内外への音の伝わりが少ない特徴があります。この特徴により遮音性に優れ、大きな音を出しても外に漏れにくくご近所の方に迷惑をかけにくいです。地階は鉄筋コンクリート構造ですので、上階にも音が響きにくくなっています。

【耐震性が高い】

地階は地震への影響が少ない構造ですので、シェルターとして利用することができます。地上階は建物の重さが負担になり、地震の力が建物にかかり崩壊するリスクがあるため倒壊しないように強度を上げなければいけません。地階は地盤に囲まれている構造なため、地震の揺れが軽減され、災害に対して安全な空間を家に備えておくことができます。

【温度変化が少ない】

地階は温度変化が少なく一定の温度を維持しやすい環境となっています。冬は暖かく、夏は涼しい室内環境ありますので、保存食やワインの貯蔵に適しています。

【趣味空間として活用】

地階はさまざまな用途で活用することができます。音が外部に漏れない、温度変化が少ない、という特性からシアタールームや楽器演奏のスタジオ、創作空間、子供の遊び場、ワインセラー、食品の貯蔵、収納と使い方は幅が広いです。

デメリット

【コストがかかる】地階のデメリットは通常の住宅と比べてコストがかかるということです。地階を設けるには地面を掘削し、鉄筋の配筋やコンクリートの打設、換気や電気設備、地下水などの防水対策など工事規模も大きくなります。同じ延床面積でも地階よりも地上階のみの建物の方がコストは安くなりますので、用途と予算を照らして地階が適しているかよく検討しましょう。

【結露しやすい】

湿気を含んだ空気は重いため下に溜まりやすく結露に注意しなければいけません。結露はカビを発生する要因となりますので、しっか除湿し換気できる防湿対策が必要になります。

【浸水しやすい】

近年では集中豪雨による浸水が起きています。地階は地面下にある構造のため、大雨によって浸水を起こす恐れがあります。浸水すると内装をやり直さなければいけなくなってしまいますし、カビを発生させてしまう可能性もあります。

地下室は部屋なの?容積率に影響はあるの?

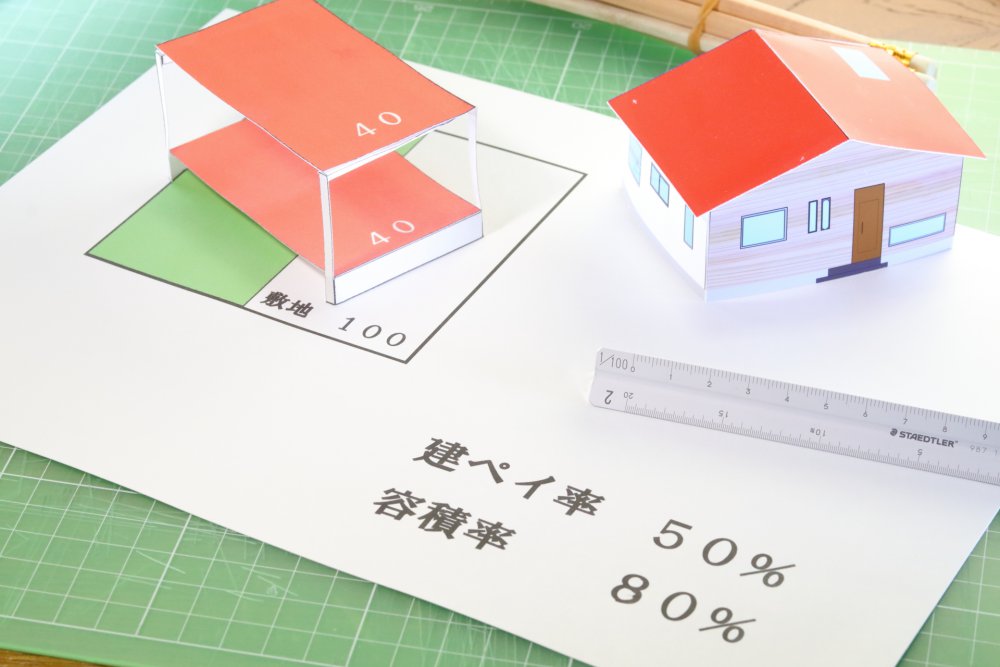

地階には建築基準法第52条により以下の条件を満たすことで容積率の緩和制限が適用できます。

- 地階の床から地盤までの高さが地階の天井までの高さの1/3以上であること

- 延床面積の1/3以内なら容積率に算入されない

例えば、敷地面積200㎡に対して容積率100%、床面積1階100㎡2階100㎡とした場合、容積率による延床面積の上限が200㎡となりますので、地階の床面積は100㎡、合計で300㎡確保することができます。

注意するところは、地階を居室として扱う場合は建築基準法により一定の基準を満たすことが必要になり、壁や床の防湿、換気や湿度調整の設備、ドライエリア(からぼり)を設けるなど衛生上必要な処置が必要になります。また、防水措置、土圧や水圧、地震などに対して構造耐力上安全であることが定められています。

地下室を造る時の注意点とは?

地下室を作る際はデメリットで挙げた結露や水の影響を防ぐ対策が重要になります。また地面の下に空間を作ることになりますので、土地の状態はよく確認してから選びましょう。地盤の強度が弱い場合は補強が必要になりますし、地下水の有無も地下室を作るのに影響してきます。埋設されている給排水の位置も干渉する恐れがあり、地下室を設ける位置に配管類があると移設する必要が出てきます。

どこに配管が設けられているかは図面に記載されていますので、不動産業者や役所で土地の状態を確認しましょう。近年多い集中豪雨などの自然災害は浸水の恐れがありますので、過去に浸水の履歴があるか調べることをおすすめします。浸水に関するハザードマップは市町村区の役場で確認することができます。

地下室を造るための費用はどれくらい?

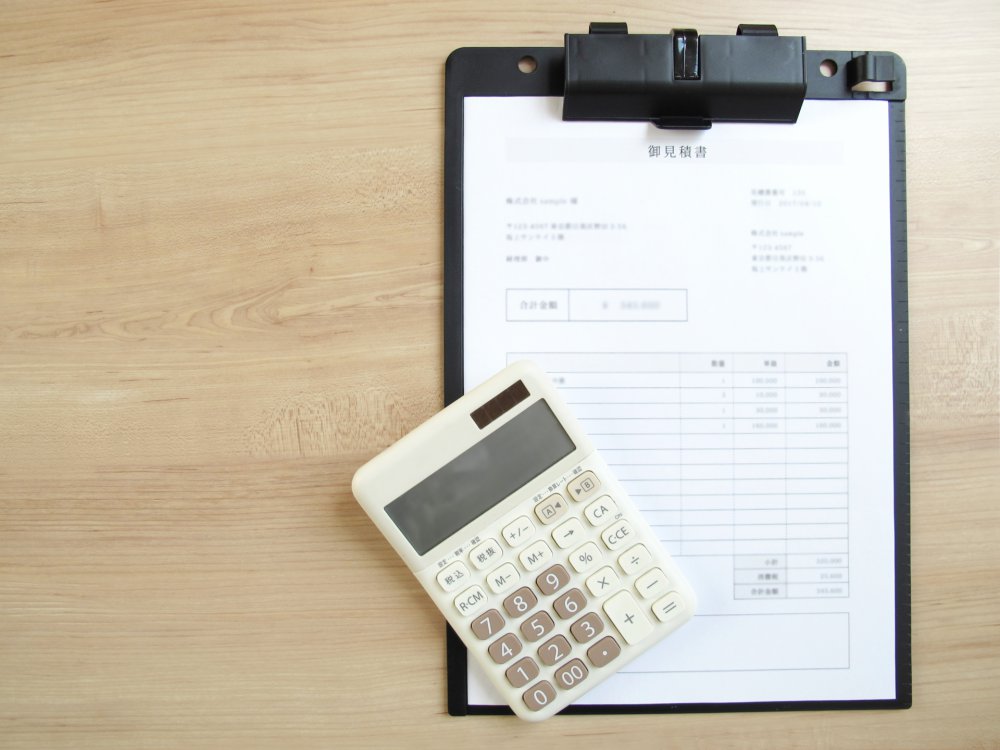

地下室を造るにはコストは1000万円以上かかることもありますので予算に対して用途が見合っているかよく検討することが大切です。地下室を造ってもらう業者によっても費用は変わってきます。

大手の住宅会社に造ってもらう場合は、地下室の施工は下請けに依頼するため躯体部分が1000〜200万円/坪程度と高いです。

依頼する業者が自社施工で行っている場合は中間マージンが発生しないため、大手よりも施工費が安くなり50〜70万円/坪に抑えることができるでしょう。

土地が高い場合はそこで床面積を広げるよりも、安い土地で地階を設けた方がコストを抑えるには有効です。地下室の施工は調査から掘削、鉄筋の配筋、コンクリートの打設と工程も多いため工期は規模にもよりますが1〜1.5ヶ月ほど要します。

以下には簡単ですが地下室工事の内訳とおおよその費用を記載しましたのでご覧ください。

- ボーリング調査:約25〜35万円

- 構造計算(地下室部分):約30〜45万円 ※地上階は約20〜30万円

- 設計図作成:約30〜80万円

- 掘削・土留:約150〜200万円

- 運搬・処分費:約200万円

- 掘削・搬出・処分:約1万円/㎡

- 地盤改良:約100〜300万円

- 浸水対策:約90〜180万円

- 結露対策:約10〜60万円

まとめ

ここまで地下室についてお伝えしましたが、その魅力はいろいろな用途で使えて空間を広げることができることではないでしょうか。趣味空間として活用するのもいいし、貯蔵庫としても地下室は適しています。土地が狭く床面積が限られてしまって困っているという方は、地下室だと容積率の緩和があるため床面積を増やすことができます。これから家を建てようと考えている方はぜひ地下室も検討してみてください。

家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。

資料請求はこちらから

さらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。

会員登録はこちらから